在中国历史的浩瀚长河中,李自成与魏忠贤都是极具争议的人物。李自成,明末农民起义的领袖,以推翻腐败的明朝统治而闻名;而魏忠贤则是明朝著名的权臣,以其权谋和奢靡生活著称。

两者之间似乎没有直接的联系,但在一些野史和民间传说中,流传着李自成是魏忠贤亲生儿子的说法。这一传闻不仅引发了人们的好奇,更成为研究明末历史的一个独特视角。本文将深入探讨这一说法的来源、背景以及其可能的历史意义。

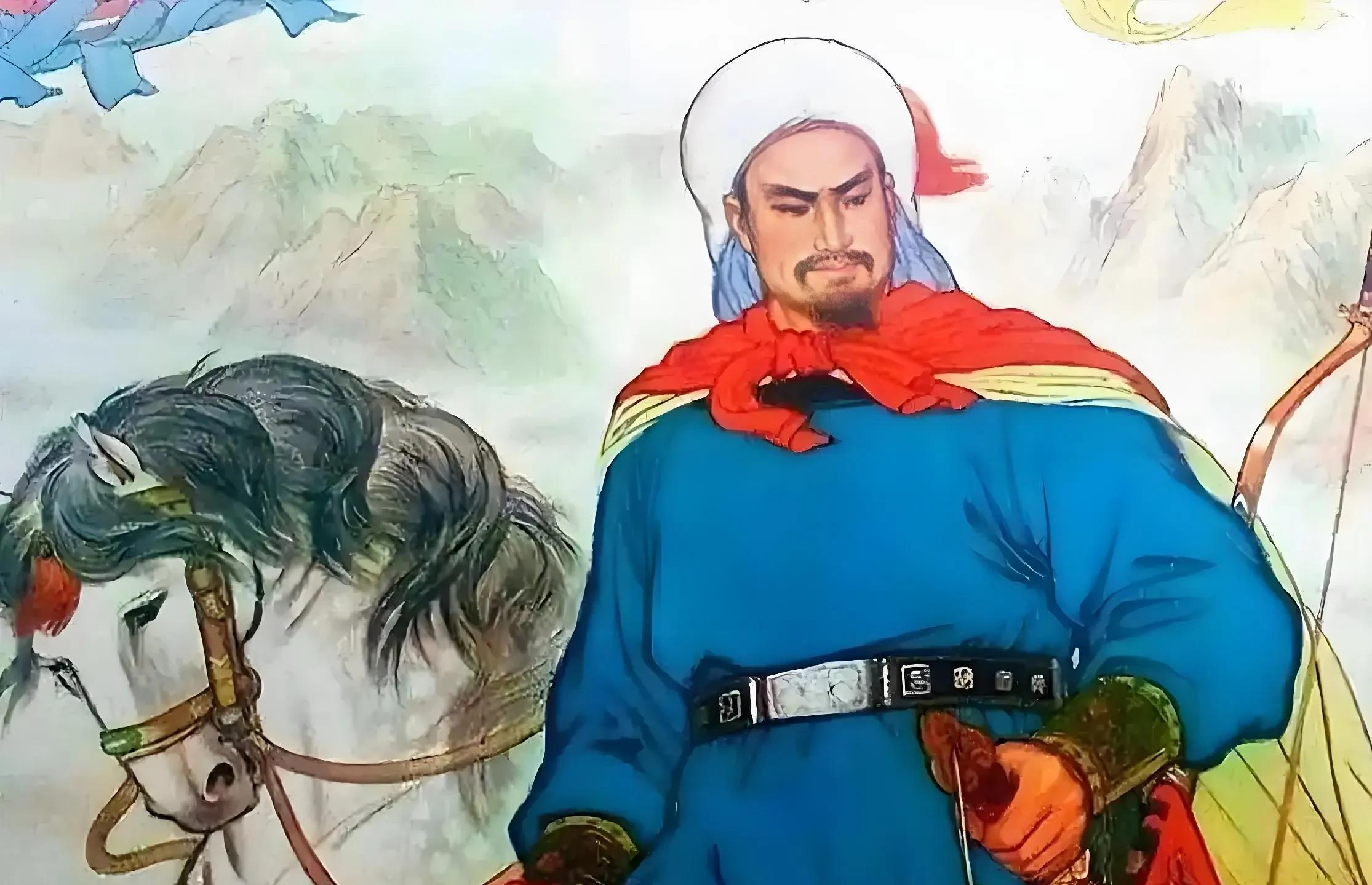

一、李自成的历史背景

李自成(1606年-1645年),原名李自华,陕西人,出身于一个贫苦的农民家庭。他曾在地方上做过小官,但因家庭困境,最终选择了投身于农民起义。明末社会动荡,民生困苦,农民对统治者的不满情绪愈发强烈,李自成在这样的背景下逐渐崭露头角。

1644年,李自成率领的农民军攻入北京,迫使明朝最后一位皇帝崇祯自缢,建立了大顺政权。尽管李自成的统治仅维持了一年多,但他的起义标志着农民反抗封建压迫的决心,成为中国历史上重要的反抗力量。

二、魏忠贤的权臣生涯

魏忠贤(1568年-1627年),字梦阮,号阮郎,明朝末年著名的宦官。他在明熹宗时期的权力巅峰时,几乎掌控了整个朝政。魏忠贤通过手段狠辣的权谋,打压异己,屠杀忠臣,致使朝政腐败,民怨四起。他的奢靡生活和对权力的追逐,使得他在历史上留下了极为负面的形象。

魏忠贤的权力在熹宗去世后迅速崩溃,最终被迫自杀,成为历史的弃儿。他的故事不仅是个人悲剧,更是明朝衰亡的缩影,反映了封建统治的腐朽与无能。

三、李自成与魏忠贤的父子关系传闻

关于李自成与魏忠贤的父子关系,主要源于一些野史和民间传说。传闻称,李自成其实是魏忠贤的私生子,魏忠贤为了保住自己的权力,隐瞒了这一身份。根据这一说法,李自成之所以能够在起义中表现出色,与他在魏忠贤身边的成长经历有着密切的关系。

这一传闻的依据主要集中在以下几个方面:

相似的性格特征:李自成和魏忠贤在性格上有某些相似之处,都是极具野心和手腕的人。李自成在农民起义中表现出的果敢和策略,常被认为是魏忠贤的“遗传”。

历史背景的巧合:李自成的崛起恰逢魏忠贤权势的衰落,很多人认为这并非偶然。李自成在起义中针对明朝的腐败统治,似乎也在某种程度上反映了魏忠贤统治下的民怨。

民间传说的流传:在一些地方的民间故事中,李自成被描绘成一个为父复仇的角色,认为他起义的目的之一就是要为魏忠贤的不公正行为复仇。

四、对这一传闻的分析

尽管这一传闻引人入胜,但从历史学的角度来看,缺乏确凿的证据支持。以下几点可以帮助我们更好地理解这一问题:

目前并没有任何可靠的历史文献证明李自成是魏忠贤的亲生儿子。大多数关于他们关系的记载都属于后人的推测和想象,缺乏实质性的考证。

李自成的起义虽然与魏忠贤的统治有一定的关联,但将其归结为父子关系,显然是对历史的简化。李自成的起义主要是由社会矛盾、经济压力等多重因素造成的,而不仅仅是个人恩怨。

在明末的历史背景下,魏忠贤作为宦官,生育的可能性本身就存在争议。宦官因阉割而失去生育能力,因此李自成是魏忠贤的亲生儿子的可能性极小。

五、李自成与魏忠贤的影响

尽管李自成与魏忠贤的父子关系在历史上并没有得到证实,但两者的存在与影响却是不可忽视的。

李自成的历史地位:李自成作为农民起义的领袖,代表了广大农民对封建统治的不满和反抗。他的起义虽然最终失败,但却为中国历史的发展提供了重要的反思和借鉴。

魏忠贤的教训:魏忠贤的权力之路给后世留下了深刻的教训。他的腐败与奢靡,最终导致了明朝的灭亡,提醒后人警惕权力的滥用和腐化。

历史的警示:李自成与魏忠贤的故事,无论是作为父子关系的传闻,还是各自的历史地位,都在提醒我们:历史是复杂的,个人的命运往往与时代背景、社会变革紧密相连。

六、历史的交汇与反思

李自成与魏忠贤的传闻为我们提供了一个独特的视角,反映了历史中个人与权力、家庭与政治之间的复杂关系。尽管这一说法缺乏实证支持,但它却激发了人们对历史的思考。我们在研究历史时,不能仅仅停留在表面,而应深入挖掘背后的原因与影响。

李自成与魏忠贤的故事让我们看到,个人的命运往往与权力结构密切相关。在权力的游戏中,个人的选择与行为可能对历史产生深远的影响。

历史并不是单一的线性发展,而是由无数个体和事件交织而成的复杂网络。李自成与魏忠贤的传闻,正是这种复杂性的体现。

通过反思历史中的人物与事件,我们可以更好地理解当下社会的种种现象。历史的教训在于提醒我们,权力的腐化与个人的道德选择息息相关。