2025

2025 科技有爱

共创美好世界

3月29日 由中国残联主办、北京市残联承办的 2025中关村论坛年会 科技助残平行论坛在北京举行 论坛发布了15个 2025科技助残创新案例 今天 让我们一起来看看 昌平实验室刘河生团队的 “个体脑功能剖分技术(pBFS)”↓↓↓

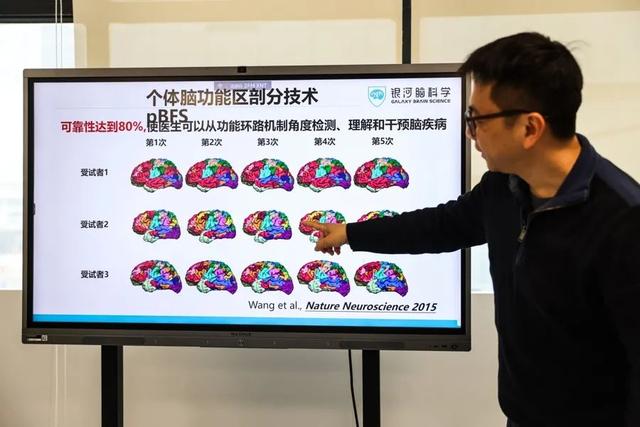

昌平实验室刘河生团队技术名称:个体脑功能剖分技术(pBFS)

技术内容:该技术基于功能磁共振成像,精细剖分个体大脑功能分区,精准解析脑环路,为脑功能疾病患者的精准治疗提供支持。

人工智能(AI)发展一日千里,究其根本是在学习和模仿人类智能。而人类的思维、理解和决策能力,则是由大脑决定的。生命科学领域的一个未解之谜,便是人类自己的大脑。 由刘河生发明的静息态功能磁共振技术,成功绘制出世界上首个全脑功能网络,基于此研发的个体脑功能剖分技术,被《柳叶刀》评价为“神经影像学的转折点”。如今,科技成果成功实现转化,在抑郁症、孤独症、帕金森综合征、失语症、运动障碍、睡眠障碍等多种脑疾病的临床试验中均取得了突破性疗效。 “工科生”带来医学新突破 去年8月,人民广场区域内,隶属黄浦区科委的一家创业孵化器内,一间专门治疗各类大脑疾病的诊所与研发性质的科技企业开张了。企业落户前夕,黄浦区相关部门曾两赴企业实验室考察,谈到了科技回归都市的趋势和“中央科创区”科创街坊的规划,向这家脑科学领域全球领先的初创企业抛出橄榄枝。 大脑的组成很简单,七成是水,此外便是蛋白质和脂肪。然而,大脑却包含足足1000亿个神经元,据说恰好与银河系的恒星数量相当,它们产生思想、指导行为,似拥有神秘而无穷的力量。尽管人类对大脑的研究已经持续了上千年,真正的突破性进展却是近几十年来发生的。 2011年,当时还在哈佛大学医学院任教的刘河生发表一篇论文,对外宣布通过静息态功能核磁共振技术看见了人类大脑里的氧气表达,这意味着人们得以史无前例地清楚看到大脑究竟是怎样工作的。同一年,麻省理工学院神经科学教授冯国平证实,SHANK3基因突变可导致实验小鼠出现孤独症样行为,后续研究发现这一基因的不同突变会在小鼠中产生不同影响,这表明人脑不仅具有可塑性,甚至一些缺陷也是可逆的。 在学科交叉中,诞生了基础研究领域的重大突破,而科技成果的成功转化,则发生于上海等临床资源丰富、患者需求广泛以及科创氛围浓厚的地方。清华大学电机工程系完成本硕博学习的刘河生,为影像技术等医学检测设备带来了工程技术上的突破,与生命科学领域研究相结合,使得人们对大脑的认知来到了新高度。原来,每个个体的脑功能连接不尽相同,大脑实际上有213个边界清晰、定义准确的功能分区…… 由此,带来了治疗脑部疾病的希望。不论先天或是后天的脑功能障碍疾病,医生都可以读取患者全脑信号,并生成个体脑功能图谱,分析并寻找异常环路、计算靶点和治疗参数,以实现对异常脑功能的精准治疗。 最短距离带来最快转化速度 今年初,已是百岁高龄的指挥家曹鹏走上舞台,带领“星星的孩子”演奏《号手的假日》。一曲终了,台下掌声雷动。 银河脑科学首席执行官周锦源也在观众席,他鼓掌不只因为感动,更因为有了新的合作想法闪现脑海,“孩子们为自己而骄傲,这样的情绪流露单纯依靠医疗手段很难达到”,当音乐配合医学,对于治疗孤独症患者或许能起到更有效的作用。连日来,银河脑科学与曹鹏公益基金会紧密沟通,双方都热切期盼能够促成合作。 去年以来,前来诊所治疗的更多是帕金森与孤独症患者,“一老一小”分为两个治疗区,“星星的孩子”因为神经环路受影响,不能控制自己的行为,常常需要家长和护士一起“哄着”接受治疗,当温和的磁波精准抵达大脑患病区,会发出“哒哒哒”的声音。 “今年我们将重点攻关慢性意识障碍,目标是将脑外科手术病人唤醒率提高10%,预计能造福十万患者。”周锦源介绍,脑功能疾病可能会发生在任何年龄段的人群身上,譬如儿童、青少年可能会患孤独症,成年人则面临抑郁症、帕金森综合征、渐冻症等的困扰,随着社会老龄化程度不断提高,阿尔兹海默症、卒中后偏瘫、卒中后失语患病率也在同步提升。因此,治愈病人不仅造福每个具体的人,更能为社会节约运行成本。 在上海成立半年来,银河脑科学不仅获得了营商服务与政策方面的扶持,同时也在黄浦区有关部门牵线搭桥下,与区域内三甲医院、全市最大康养医院等开展密切合作,目前银河脑科学与瑞金医院成立联合实验室,实验室就位于诊所楼下一层,正在紧锣密鼓装修中,最短距离带来科研成果最快转化速度,有望惠及更多人群。

最短距离带来最快转化速度 今年初,已是百岁高龄的指挥家曹鹏走上舞台,带领“星星的孩子”演奏《号手的假日》。一曲终了,台下掌声雷动。 银河脑科学首席执行官周锦源也在观众席,他鼓掌不只因为感动,更因为有了新的合作想法闪现脑海,“孩子们为自己而骄傲,这样的情绪流露单纯依靠医疗手段很难达到”,当音乐配合医学,对于治疗孤独症患者或许能起到更有效的作用。连日来,银河脑科学与曹鹏公益基金会紧密沟通,双方都热切期盼能够促成合作。 去年以来,前来诊所治疗的更多是帕金森与孤独症患者,“一老一小”分为两个治疗区,“星星的孩子”因为神经环路受影响,不能控制自己的行为,常常需要家长和护士一起“哄着”接受治疗,当温和的磁波精准抵达大脑患病区,会发出“哒哒哒”的声音。 “今年我们将重点攻关慢性意识障碍,目标是将脑外科手术病人唤醒率提高10%,预计能造福十万患者。”周锦源介绍,脑功能疾病可能会发生在任何年龄段的人群身上,譬如儿童、青少年可能会患孤独症,成年人则面临抑郁症、帕金森综合征、渐冻症等的困扰,随着社会老龄化程度不断提高,阿尔兹海默症、卒中后偏瘫、卒中后失语患病率也在同步提升。因此,治愈病人不仅造福每个具体的人,更能为社会节约运行成本。 在上海成立半年来,银河脑科学不仅获得了营商服务与政策方面的扶持,同时也在黄浦区有关部门牵线搭桥下,与区域内三甲医院、全市最大康养医院等开展密切合作,目前银河脑科学与瑞金医院成立联合实验室,实验室就位于诊所楼下一层,正在紧锣密鼓装修中,最短距离带来科研成果最快转化速度,有望惠及更多人群。

记者手记:科技创新支撑妙手仁心 我们至今仍未知晓大脑全部的秘密。大脑是自然科学研究的“终极疆域”,却是科学界的共识。 譬如,人类大脑究竟怎样维持高效低耗能精密运转的?这一问题的答案,或能突破制约AI发展的瓶颈:算力和能耗。种种未解之谜,吸引人们上下求索。

记者手记:科技创新支撑妙手仁心 我们至今仍未知晓大脑全部的秘密。大脑是自然科学研究的“终极疆域”,却是科学界的共识。 譬如,人类大脑究竟怎样维持高效低耗能精密运转的?这一问题的答案,或能突破制约AI发展的瓶颈:算力和能耗。种种未解之谜,吸引人们上下求索。 边科研边疗愈,是科学家刘河生投身创业的初心。妙手仁心的背后,须有强大的科研能力为支撑,问题为导向、勇于创新,才能实现“从0到1”的突破,也有了“从1到100”的异军突起。

来源:综合中关村论坛、上观新闻等

编辑:张雪飞

审核:张競丹