自打加入中国共产党之后,毛主席曾做出过许许多多足以影响中国国运的决策,光是人们耳熟能详的就有“枪杆子里出政权”、“三湾改编”、“重庆谈判”、“抗美援朝”等等等等,不过在博主看来,真正确定了新中国长治久安,甚至一直辉煌至今的应该是另外一项,也就是伟人在1973年时下达的“八大军区对调”命令。

对此,不但后世人无比叹服,就连邓公也曾无数次赞扬道:“主席这招实在太高明了!”

那么这究竟是怎么一回事?在北方苏联虎视眈眈之际,毛主席为何会做出这样的决定,军区对调具体又是怎么个调法呢?

产生想法一切的源头还要从1971年8月,毛主席针对华中、华南两大军区的一次视察开始说起。

在视察期间,毛主席发现了两大军区许许多多的毛病与弊端,鉴于这种情况,他亦是当机立断,直接裁撤了不少犯了错的高级将领,这可是大事,前来求情之人亦是如同过江之鲫,可反观毛主席呢?非但没有丝毫犹豫,反而是从中发现了另外一个关键情况,即,各大军区的司令员在职时间实在是太长了,长到不像是一支现代军队的将领,说句不好听的,这简直和唐代的“藩镇”、近代的“军阀”没什么两样。

虽说这些军区一把手大多都是老革命了,人品、行为上从未有过出格的情况,可作为新中国的领导人,未雨绸缪是毛主席必须要做的事情,再加上人都是会变的,因此为了防止有朝一日哪位司令员真的做出危害国家的举动,改革亦是势在必行,但具体该怎么改却成了难题。

将他们全部撤职?这显然不现实,先不说时至今日他们都没犯过什么错误,就算有错,在北方苏联虎视眈眈的情况下,临阵换将也绝不是明智之举。

再者说,毛主席要得是从根上杜绝个人独掌一方军队的可能,单单是撤掉这些老将无疑是治标不治本。

那么既然不能撤,能不能换呢?想到这里伟人茅塞顿开,一个宏伟的计划亦是在他的脑海中渐渐浮现而出,只是若想完成这一壮举,单凭他一个人还是不够的,必须要有人帮忙,而在人员的选择上,毛主席首先便想到了叶剑英叶帅。

叶帅为人正直、战功赫赫,威望肯定是够的,再加上他对党、对毛主席绝对忠诚,显然他正是处理此事的最佳人选,可思来想去之下,毛主席却还是放弃了,原因很简单,只因叶帅能力尚可,手腕和耳根子却是软了一些,为了防止不必要的意外发生,最终他这才被排除在外了。

很明显,毛主席需要的是一个拥有雷霆手段之人,而思来想去之下,一个被周总理极力推荐的干部便浮现在了他的脑海中,没错,此人不是旁的,正是邓公!

彼时的邓公正在遭受磨难,可即便如此,他的信仰也从未有过动摇,况且,通过此前的种种可以发现,他更是一个热衷于改革之人,再加上其曾经129师、中野老政委的身份完全能够镇得住大部分高级将领,经过慎重考虑后,毛主席亦是做出了最终决定,那就是由他来担任这个改革军区制度的急先锋!

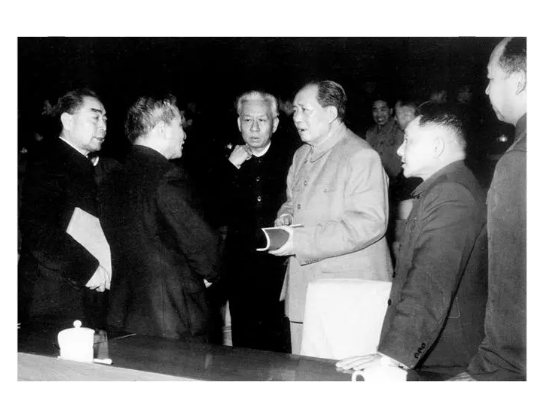

在毛主席的力排众议下,短短十天,邓公就重新返回了中央任职,仅在第二天,毛主席就将他叫到了身边,可让邓公万万没想到的是,伟人开口的第一句话便是相当“炸裂”,那就是“我死后中国会是什么样?”

闻言,邓公一下子就被镇住了,还是直到好一会后他这才缓过了神,旋即细细思考起了主席的用意,邓公不愧是邓公,在此之前他也是听到过一些小道消息的,那就是毛主席打算整治当下的军区制度,再结合今日的发问,很快他的心中就有了腹稿,并在斟酌一番后给出了自己的答案,很简单,只有八个字,那就是“军阀混战,天下大乱!”

此话显然是说到毛主席的心坎里了,他之所以要改革八大军区,怕的就是这个,于是没有犹豫,他赶忙追问道:“那该怎么办?”

对此,邓公亦是不再藏着掖着,只见他笑而不语,随即拿起自己面前的茶杯换回了主席那杯,见状,毛主席这才终于露出了笑容,最终重重的点了点头。

就这样,一桩决定了中国未来百年命运的大事在二人的谈笑风生中尘埃落定,而接下来就该是动真格的时候了!

开始行动在视察军队的过程中,毛主席敏锐的察觉到了一个弊端,即,八大军区司令员在职时间的问题,虽说这些人都是一心一意为了党和人民服务的老革命,但凡事不怕一万就怕万一,因此改革军区制度势在必行,而经过深思熟虑之后,赋闲已久的邓公亦是接过了这一重担,如今就看他能否不辱使命了!

话接上文,在得到毛主席的首肯之后,邓公立刻就展开了一系列的行动,只见他先是按照命令将八大军区全体部队的管理权交给了叶剑英元帅,随即自己则是负责整治起了全军上下的不正之风,不得不说,邓公当年“铁面政委”的名号可不是白叫的,那些个骄傲的将领一看到他就好像老鼠见到猫一样,没人敢放肆,也没人敢前去求情。

就这样,在邓、叶二人的通力协作之下,才短短四个月的时间,解放军上下就恢复了往日的面貌,而事情发展到这里,在得到邓公的正面反馈后,1973年12月,毛主席亦是当机立断,向全国八大军区的司令员与政委发去了一封邀请函,当然,在信中他并没有说明此次进京开会的目的,只是说归纳总结一下这段时间发生的事情,而八大军区的司令员及政委御下不严有错在先,更是一刻都不敢耽搁,生怕受到毛主席的批评。

很快,八位新中国最高级别的将领连带政委便抵达了北京,来到中央后,他们亦是当即发现了许多不同寻常的情况,就比方说这次居然是伟人亲自主持的会议,反观周总理却成为了陪衬,要知道,由于身体原因,近些年毛主席早已退居幕后,一般的事务都是由周总理代为主持的,这次的事情恐怕不小。

事实也果真如他们所料,会议开始后,现场顿时陷入了良久的沉默,毛主席不发话,十六人就这样大眼瞪小眼互相看了半天,还是直到一声咳嗽打破了僵局,只见伟人清了清嗓子,旋即开门见山,直接抛出了一个重磅炸弹,那就是想要调换一下各大军区的一二把手!

闻言,想象中的震惊并没有发生,反之,大家伙的脸上却露出了浓浓的疑惑,原因很简单,首先,自新中国成立以来,还从未有过无事调换军区司令的先例,其次,在部队风气的问题上他们虽然有错,却也完全没到撤职的地步,甚至连个处分都算不上,最后,还是老生常谈的问题,彼时的国际局势着实紧张,尤其是中苏关系,在尼克松访华后更是一度剑拔弩张,北方边境上双方陈兵百万,国防压力无比巨大,怎么能在这个关键时刻临阵换帅呢?

想到这里,立刻就有人想要出言反对,可还没等开腔,毛主席就直接将其打断,随即表示,这件事周总理、叶剑英都是同意的。

此话一出,果然现场瞬间安静了下去,而眼见如此,毛主席又放缓了语气劝说起了众人,大致意思不难理解,就是说对调没什么不好,在哪都能革命,如果经常待在一个地方很容易陷入舒适圈中,这是咱们共产党人的大忌。

这算是毛主席给众人的一个台阶,闻言,也的确再没人多说什么,眼见这些老伙计们没有让自己、让党和人民失望,伟人也总算放心了,而在得到八大司令、八大政委“坚决服从命令” 的答案后,接下来的事情就顺理成章了。

军区对调先是邓公雷厉风行整顿风气,再是叶帅挺身而出总领大局,再加上毛主席的最后一击,原本想象中的困难并没有出现,八大军区的司令员没有任何怨言,直接就同意了伟人军区对调的改革政策。

而在得到八大军区司令员的肯定态度后,仅仅三天,各个军区的调换命令便传达了下来,首先是沈阳军区的司令员陈锡联,自1959年接替邓华出任军区司令以来,他在这一岗位上已经整整奋战了十四年,而接替他的则是原北京军区司令员李德生将军,他担任司令员的时间就要短的多了,只有不到两年,至于为何选择二人交换的原因也很简单,一方面他们都是曾经第二野战军的将领,彼此之间既熟悉又默契,另一方面则和政治层面有关,这里就不便多说了。

其次是济南军区的司令员杨得志,1955年上任的他更是整整在任十八年,与他对换的人是武汉军区司令员曾思玉将军,二人的情况也和陈、李类似,都曾隶属于华北野战军,甚至一段时期里,身为十九兵团司令员的杨得志还是对方的顶头上司,二人一起经历了解放战争、朝鲜战争,感情十分深厚,故而在军区对调后,他们的工作亦是十分顺利。

然后是南京军区和广州军区,南京军区的司令员正是大名鼎鼎的开国上将许世友,他在任的时间同样达到了十八年,反观广州军区司令员丁盛的资历就要浅一些了,他只是开国少将,在军区司令的职位上也只待了四年,不过做出这样的调整毛主席也有自己的考虑,一方面二人的性格很像,都是那种敢于横刀立马的猛将,交换之后两军区的下属能够很快适应,另一方面,许世友将军与伟人之间的感情人尽皆知,他麾下的将领觉悟也很高,是绝不会给丁盛将军使绊子的。

最后是福州军区与兰州军区,当年,时任福州军区司令员的人是韩先楚,他自打从叶飞手中接过这一位置后便足足干了十六年,当然,组织上这么安排也是有原因的,只因作为我军大规模渡海作战的第一人,韩先楚精通登陆战法,在台湾尚未解放的情况下,没有人比他更合适待在福建沿海了,而如今将他与兰州军区司令员皮定均对调道理也很简单。

一来,中美之间的矛盾基本已经了结,没了美国帮助的台湾已然不成气候,东南沿海的压力倍减,韩先楚自然也就能动一动了,二来,皮定均也曾在福州军区担任过副司令,此次调任也算是回到娘家了。

就这样,在党中央和中央军委的统一安排下,八大军区的司令员皆是平稳完成了过渡,至于为何全国十一个军区只调动了八个,原因也不难理解,只因剩下的三个军区,三位司令员到任的时间并不长,表现的也都很好,这才免于了调动。

短短一个月的时间便解决了困扰历朝历代上千年的难题,毛主席的伟大毋庸置疑,或许也只有他才能完成这一壮举,不过令人感到诧异的是,明明只是一次“简单”的将领对调,此举却让外界感到了担忧,不明所以的他们还以为新中国是想要进行什么大规模的军事行动,各个吓得好像惊弓之鸟一样,尤其是周边的几个邻国,更是拿出了一百二十分的警惕,那模样要多滑稽就有多滑稽。

当然了,在此次事件中还有一名关键角色不得不提,那就是邓公,他不但圆满完成了毛主席交代下来的任务,更是在之后的日子里受益良多,先是地位终于稳定,随即在上任之后,他更是利用这段时间的经验与感触,针对军队再度进行了大刀阔斧的改革,未来的百万大裁军事件便是由他主导,可以说,如若没有毛主席的谆谆教诲和打下的坚实基础,邓公想要做到这一切简直比登天还难。