1949年10月,北京中南海。喜庆的红灯笼高高挂起,欢快的锣鼓声此起彼伏。人们簇拥在一对新人身边,脸上洋溢着幸福的笑容。新郎英俊挺拔,新娘明艳动人。这对璧人不是别人,正是毛主席的长子毛岸英和他的新婚妻子刘思齐。

谁能想到,短短一年后,这个意气风发的新郎就会长眠异国他乡?更让人意想不到的是,他的遗孀竟然四十年都没有拿到一份烈士证明。这个看似不可思议,究竟还隐藏着怎样的内情?让我们一起走进那段尘封的岁月,揭开历史的面纱。

故事要从1927年说起。那一年,中国正处于大革命失败的低谷。在湖北武汉,一对年轻的革命夫妇刘谦初和张文秋拜访了毛泽东。当时的毛泽东正忙于领导农民运动,他和妻子杨开慧热情地接待了这对客人。两个小儿子毛岸英和毛岸青还拿来点心款待。

张文秋喜欢得紧,抱起两个孩子亲昵地逗弄。毛泽东打趣道:"你们刚结婚,我祝你们早生贵子。要是生个女儿,将来还可以和我儿子组个亲家。"

这句玩笑话,谁曾想竟成了一语成谶。二十多年后,张文秋的女儿真的嫁给了毛岸英。命运的齿轮就这样悄然转动,将几个家庭的命运紧紧交织在了一起。

1938年春节,延安礼堂内座无虚席。台上正在演出一出名为《弃儿》的节目,讲述革命烈士遗孤流离失所的悲惨遭遇。台下观众中,毛泽东神情凝重。他想起了自己留在上海的儿子,不禁黯然神伤。

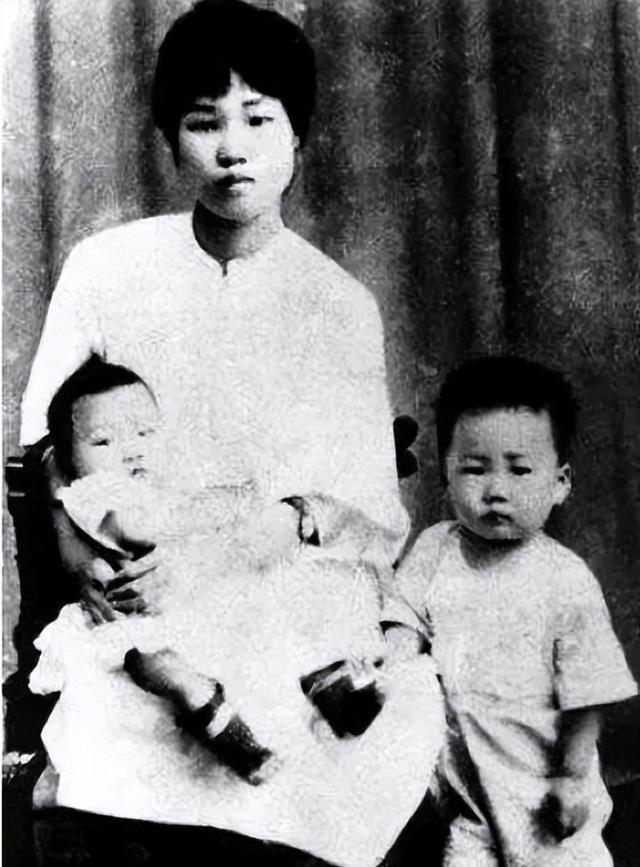

演出结束后,毛泽东走上台去,高度赞扬了这个节目。他还亲切地抱起扮演主角的小女孩,问她父母是谁。小女孩羞涩地不敢作答,一旁的张文秋站起来说:"我是她妈妈,她爸爸刘谦初已经牺牲了。"

11年前的欢聚仿佛就在昨日,如今物是人非,只剩下两个人了。毛泽东眼中噙着泪水,紧紧抱住了小女孩刘思齐,当场认她做了干女儿。

就这样,8岁的刘思齐成了毛泽东的干女儿,在延安安顿了下来。命运的转折再一次降临,把这个无依无靠的小女孩推向了一个新的人生舞台。

1946年,毛岸英从苏联回国。当他的飞机降落在延安机场时,毛泽东不顾伤病,亲自前去迎接。刘思齐也从新疆回来,对这个从未谋面的"大哥"充满好奇。

两年后的1948年夏天,在西柏坡一个普通的农家院子里,18岁的刘思齐与20岁的毛岸英第一次相遇。两个年轻人一见如故,聊得热火朝天。从早上一直聊到深夜11点多,依依不舍地告别。

刘思齐的母亲张文秋似乎看出了女儿的心思,主动让她在西柏坡多住了一个多月。这一个多月里,两个年轻人朝夕相处,感情迅速升温。每天下午,刘思齐总是早早地跑到宣传部大院外等候毛岸英下班。

在星空下漫步,在月光下低语,两颗年轻的心渐渐靠近。当毛岸英鼓起勇气向父亲表明心迹时,毛泽东欣然同意。1949年10月15日,开国大典刚过,毛泽东就在中南海为儿子和干女儿主持了婚礼。

然而,命运总是充满戏剧性。谁能想到,这场来之不易的幸福婚姻竟如此短暂?一年多后,意气风发的新郎就将客死他乡,长眠在异国的土地上。

1950年初,一场突如其来的战争打破了这对新婚夫妇的平静生活。朝鲜战争爆发,毛岸英主动请缨赴朝参战。面对妻子的担忧,他只是轻描淡写地说:"别担心,我很快就会回来。"

临行前的那个夜晚,毛岸英来到医院看望因阑尾炎住院的刘思齐。与往常不同,他异常沉默。刘思齐察觉到丈夫的反常,追问道:"你是不是有什么事瞒着我?"

毛岸英欲言又止,只是默默地为妻子忙前忙后,倒水、削苹果、整理被子。直到深夜告别时,他忽然对刘思齐深深鞠了一躬,然后转身离去。

刘思齐站在医院门口,望着丈夫远去的背影,心中涌起一阵莫名的不安。她不知道,这竟是他们最后一次见面。

几个月后的一个深夜,毛泽东独自坐在书房里,面色凝重。他刚刚收到了一个噩耗:毛岸英在朝鲜战场上牺牲了。作为一国领袖,他不能表现出过多的个人情感。但作为一个父亲,他的心在滴血。

毛泽东陷入了两难的境地。是立即告诉刘思齐真相,还是暂时隐瞒?如果告诉她,这个刚刚失去丈夫的年轻寡妇该如何承受这个打击?如果不告诉她,又该如何解释毛岸英的长期失联?

最终,毛泽东决定暂时对刘思齐保密。他希望等到朝鲜局势稳定后,再慢慢告诉她这个残酷的事实。

就这样,刘思齐在茫然和焦虑中度过了整整三年。每天,她都期盼着丈夫的音讯。每次听到门铃响,她都会以为是毛岸英回来了。但等待的只有失望和更多的疑问。

直到1953年,朝鲜战争结束,毛泽东才最终下定决心告诉刘思齐真相。当他说出那个噩耗时,刘思齐如遭雷击,瞬间崩溃。她歇斯底里地哭喊:"为什么不早点告诉我?为什么要让我活在虚幻的希望中这么多年?"

毛泽东无言以对,只能默默承受儿媳的质问和哭泣。

从那天起,刘思齐仿佛变了一个人。她不再说话,不再笑,整日把自己关在房间里。曾经那个活泼开朗的姑娘,如今成了一具没有灵魂的躯壳。

时光飞逝,转眼间十年过去了。1959年春天,毛泽东再次找到刘思齐,劝她改嫁。"你还年轻,不该这样虚度光阴。"他语重心长地说。

刘思齐沉默良久,终于开口:"我连岸英的墓都没去过,连他的尸骨在哪都不知道,怎能改嫁?"

听到这话,毛泽东深感愧疚。他立即安排人员,为刘思齐组织了一次朝鲜之行。临行前,他对刘思齐说:"思齐,难为你了。"

在朝鲜烈士陵园,刘思齐终于见到了丈夫的墓碑。她跪在墓前,将一瓶酒缓缓倒下,仿佛要把这些年的思念和痛苦一并倾泻而出。她轻声说:"岸英,从此以后,我会把对你的思念深埋心底,去追求余生的幸福了。"

1962年,刘思齐与杨茂之结婚。婚后,她为长子取名杨小英,以此纪念亡夫。生活似乎重新步入正轨,但命运再次给她开了一个玩笑。

直到1990年,已经59岁的刘思齐才意外发现,自己竟然从未收到过毛岸英的烈士证明和抚恤金。作为一个烈士遗孀,她整整40年没有得到国家的任何补助。这个惊人的疏忽,甚至发生在毛泽东的儿媳身上。

有关部门得知后,立即补发了烈士证明和数百元抚恤金。然而,这迟来的认可,又何尝不是对她40年沉默付出的一种讽刺?

2006年,已是白发苍苍的刘思齐最后一次来到朝鲜大榆洞,毛岸英牺牲的地方。她抚摸着丈夫的雕像,低声说:"岸英,这是我最后一次来看你了。我老了,走不动了。你离开我55年,爸爸离开我们30年。若有来世,替我照顾好爸爸。我很想念你们。"

2022年1月7日,刘思齐在北京逝世,享年92岁。她的一生,经历了太多的悲欢离合,见证了太多的历史变迁。从烈士之女到开国领袖的儿媳,再到默默无闻的普通老人,她的命运起伏跌宕,令人唏嘘。

回首往事,不禁让人思考:在那个特殊的年代,个人命运与国家命运如此紧密交织,究竟是福还是祸?那些看似荣耀的身份背后,又隐藏着怎样的无奈与辛酸?历史的车轮滚滚向前,但那些被遗忘的细节,或许才是最值得我们深思的。