安宁河是金沙江二级支流、雅砻江一级支流,源于冕宁县彝海镇,止于盐边县桐子林镇,流全长328公里,流域面积11066平方公里。

“安宁河流域”范围确定为攀枝花市和凉山彝族自治州与安宁河关系密切的11个县(市、区)即:攀枝花市的米易县、盐边县、仁和区和凉山彝族自治州的冕宁县、喜德县、西昌市、德昌县、宁南县、会东县、会理市、盐源县等县(市、区)。

《安宁河流域国土空间规划(2022—2035年)》由四川省人民政府发布,旨在指导未来安宁河流域的国土空间保护和开发利用。核心内容概述:

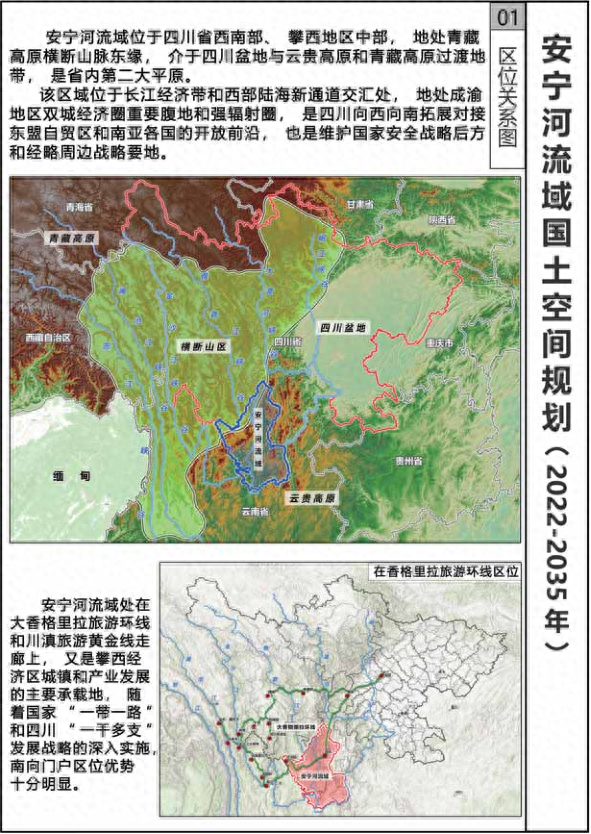

规划背景:安宁河流域位于四川省西南部,拥有丰富的自然资源和发展潜力,是攀西经济区的重要组成部分。

规划目的:旨在推动安宁河流域的协同发展和高质量发展,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴,提高区域能级,形成新的增长极。

规划范围:包括攀枝花市和凉山彝族自治州与安宁河关系密切的11个县(市、区),总面积约36663平方公里。

规划期限:2022年至2035年。

规划原则:包括统筹协调、优化布局;保护优先、绿色低碳;内畅外联、开放协作;以人为本、和谐共享;突出特色、提升品质。

规划目标:到2035年,将安宁河流域建设成为民族地区共同富裕新样板,形成布局优化、粮仓稳固、生态优美、产业高端、功能完善、交通顺畅的区域。

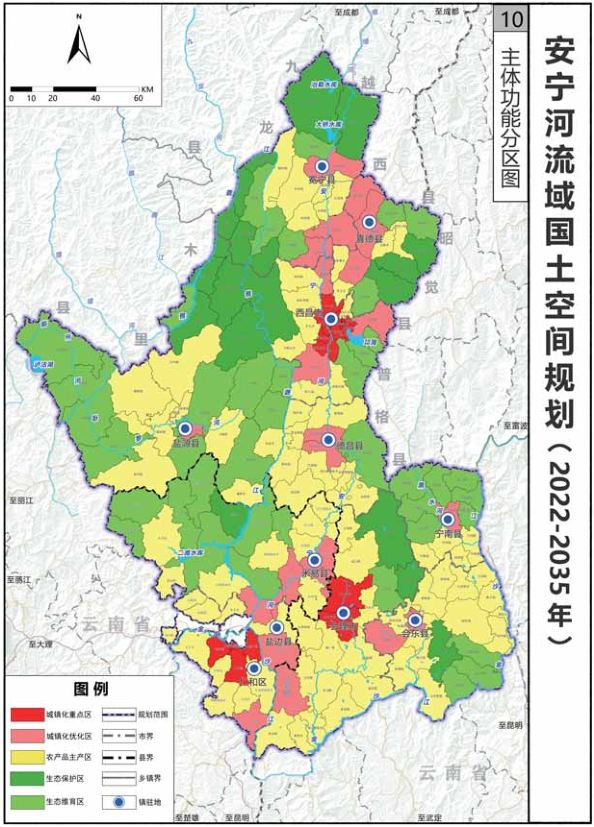

空间布局:构建“一核两轴、三带四区”的国土空间总体格局,其中“一核”指西昌城市,“两轴”指安宁河谷综合发展主轴和南部城镇协同发展副轴,“三带”指西部锦屏山—磨盘山高山生态带、中部牦牛山生态带和东部小相岭—螺髻山生态带,“四区”指四个重点农业区。

农业发展:保护耕地,优化现代农业布局,提升耕地质量和效益,建设高标准农田。依托现代农业科研创新和园区提档升级,围绕中国凉山安宁河现代农业硅谷建设,立足“河谷地带、二半山区、高寒山区”的特点,优化安宁河流域立体农业发展模式。

河谷地带粮油产业:在西昌、德昌、米易和会理规划优质稻生产区,在仁和、米易、宁南和盐边规划冬春蔬菜生产区。二半山区种养循环产业:在西昌、德昌、会理、会东、宁南、盐源、喜德、米易等地布局夏秋蔬菜生产区,采用套种、轮种等方式因地制宜布局烟叶、蚕桑、特色水果、油橄榄、核桃等特色农业种植区。畜禽养殖区:在西昌、德昌、冕宁和喜德布局畜禽养殖区。高山生态农业:在冕宁、喜德和盐源等高山地区打造以草食畜、夏秋菜、马铃薯、荞燕麦为主的高山生态农业。

生态保护:划定生态保护红线,保护生态廊道网络,完善自然保护地体系。

生态保护红线划定:将生态功能极重要区、生态环境极敏感区、自然保护地和饮用水水源地等具有重要生态功能或潜在重要生态价值的区域划入生态保护红线。全域划定生态保护红线面积为1054.99万亩(7033.3平方公里),占安宁河流域总面积的19.2%。生态管控区域明确:在生态保护红线之外,具有重要生态价值的区域如山地、森林、河流湖泊以及其他水源保护区、自然保护区、风景名胜区等被划定为生态管控区。全域共划定8个生态管控区,总面积为1104.11万亩(7360.7平方公里),占安宁河流域总面积的20.0%。生态管控区管理:生态管控区主要以生态保护与修复为主,加强对区域内采矿、水电资源及旅游开发等的管理。在不降低生态功能、不破坏生态系统,且符合空间准入、强度控制和风貌管控要求的前提下,生态管控区可以进行适度开发利用,推动生态优势向发展优势转化。生态廊道网络保护:依托重要山脉、河湖水系、野生动物迁徙通道、基础设施等,建立和完善有机串联的生态廊道和生态网络。严守生态保护红线管控制度,优先保护重要生物栖息地。

生态修复:

生态修复区划分:将流域划分为4大生态修复区,每个区域都有其特定的生态问题和修复策略。河谷水土流失防治与城镇人居环境综合整治:包括西昌、德昌、冕宁和喜德4县(市),重点采取人工辅助修复和保育保护相结合的策略。实施天然林保护、植树造林、人工种草等,提升森林质量和生态系统水源涵养功能。开展城镇人居环境综合整治,包括海绵城市建设、垃圾收运设施完善、黑臭水体治理和污水管网改造。锦屏山—雅砻江水土流失防治与生物多样性维护:包括盐源、冕宁和西昌3县(市),重点保护野生动植物栖息地、提升森林质量、恢复草原植被。加强生态廊道建设,维护生物多样性。雅砻江下游废弃矿山生态修复与土地综合整治:包括米易、仁和、盐边和会理4县(市、区),重点采取人工辅助修复为主、自然恢复为辅的策略。实施林草种植、封山育林、围栏封育等,改造低产低效林,提升森林质量。鲁南山森林质量提升与石漠化综合治理:包括会东、宁南和会理3县(市),重点采取人工辅助修复和自然恢复相结合的策略。开展天然林保护、草原植被恢复、石漠化综合治理。

城镇建设:优化城镇空间布局,理顺城镇等级规模结构,推动毗邻地区协同发展,提升城镇空间品质。

优化区域城镇空间布局:构建以城镇群为主体的空间形态,加快西昌、德昌、冕宁、喜德同城化发展。推动仁和、米易、盐边与会理、会东、盐源的联动发展。促进会理、会东、宁南一体化发展。提升城镇等级规模结构:依据人口发展趋势和城镇发展潜力,分类促进各级城市和小城镇人口稳步增长。提升西昌城市规模等级,培育会理、仁和进入Ⅰ型小城市行列。将德昌、米易、会东、冕宁建成人口10万以上的县城,以及其他县城建成5-10万人口规模。推动毗邻地区协同发展:德昌—米易共建攀西阳光康养高地。仁和、盐边、米易与会理、会东、盐源共建攀西南向开放门户。盐边—盐源共保雅砻江生态功能。

产业发展:统筹布局特色工业园区,有序建设清洁能源基地,加快战略资源开发利用,规范矿产资源勘查开采。

资源优势:区域内自然资源丰富,包括风能、水能、光能资源,以及钒、钛、稀土等战略资源。产业协同发展:产业协同发展走廊尚未成型,科研资源整合、创新和引领能力不足,产业链条缺乏延伸。资源本地转化率:钒、钛、稀土资源本地转化率偏低,铁精矿、钛精矿本地利用率仅占43.5%和39.5%。工业用地利用:现状工业用地约6.45万亩,其中布局在园区外的工业企业多达3.60万亩,存在“小散乱”问题。农业发展:省级以上农业龙头企业数量较少,农产品商品化率低,未有效实现“接二连三”融合发展。文旅项目:文旅项目以低端度假康养为主,存在同质化恶性竞争问题。产业园区:产业园区规模小、平台低,工业布局分散。城镇与产业融合:产业发展布局缺乏统筹协调,与城镇发展融合不够,存在“有城无业”和“有业无城”现象。用地效率:城镇建设用地闲置低效现象普遍,工业用地固定资产投入强度、产出和税收均低于全省平均水平。

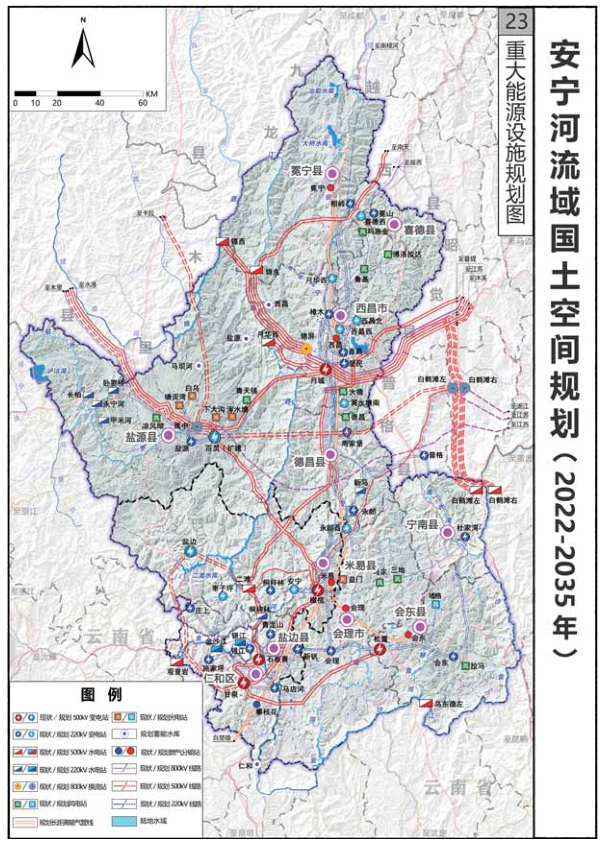

能源建设布局:

光伏基地布局:在冕宁—西昌—喜德、盐源、德昌—米易、盐边、会理—会东—宁南和仁和—盐边—米易等宜建区布局光伏基地。光伏发电项目:仁和区:光伏发电项目装机容量为25万千瓦。米易县:光伏发电项目装机容量为25万千瓦。盐边县:光伏发电项目装机容量为50万千瓦。西昌市:光伏发电项目装机容量为39万千瓦。德昌县:光伏发电项目装机容量为23万千瓦。冕宁县:光伏发电项目装机容量为36万千瓦。会理市:光伏发电项目装机容量为103万千瓦。会东县:光伏发电项目装机容量为46万千瓦。宁南县:光伏发电项目装机容量为77万千瓦。喜德县:光伏发电项目装机容量为97万千瓦。盐源县:光伏发电项目装机容量为271万千瓦。多能互补开发:推动“水风光氢储”多能互补发展,在西昌建设“水风光氢储”多能互补一体化技术研发中心,并在会理—会东—宁南和盐源实施水风光一体化开发。清洁能源基地建设:利用本区域丰富的水、风、光资源,统筹开发流域清洁能源,打造国家级清洁能源基地。 风电与光伏结合:在适宜建设的区域内,风电项目与光伏发电项目协同布局,形成风电和光伏互补的能源开发模式。

风电与光伏结合:在适宜建设的区域内,风电项目与光伏发电项目协同布局,形成风电和光伏互补的能源开发模式。 生态和空间管控要求:在考虑资源分布、候鸟迁徙、地形地貌等因素的基础上,对各类基地建设开展适宜性评价,划定风电场、光伏基地项目宜建区、不宜建区和禁建区。

生态和空间管控要求:在考虑资源分布、候鸟迁徙、地形地貌等因素的基础上,对各类基地建设开展适宜性评价,划定风电场、光伏基地项目宜建区、不宜建区和禁建区。

矿产开发与工业布局:

矿产资源勘查开采规范:明确勘查开采分区,根据法律法规要求,将特定区域划定为禁止开采区域和控制开采区域。永久基本农田、自然保护地核心保护区内已设立矿业权的特定矿种,在符合法律法规前提下可继续勘查开采,后期依法有序退出。加强冕宁、德昌稀土矿产资源、仁和区石墨矿矿产资源的开采强度控制。矿产资源开发利用:在西昌、仁和、会理、米易和盐边等地加大钒钛磁铁矿、盐源铁矿、会理铜矿、会东铅锌矿的开采规模。战略资源开发:聚焦打造世界级钒钛、稀土产业基地,加强基础研究和技术创新,延伸产业链。依托钒钛磁铁矿资源禀赋,开发高附加值终端产品,如钒钛精细化工、钒钛金属材料、钒钛功能材料等。发挥冕宁、德昌等地现有稀土资源采选优势,开发稀土超导材料和磁性材料等高附加值产品。工业园区布局:统筹工业园区布局,促进工业向园区集聚,提高工业用地利用效率。按照国家级和省级现代工业园区建设标准,推进工业企业集中入园,实施“亩产论英雄”和工业用地“标准地”改革。特色工业园区建设:保留攀枝花国家级钒钛高新技术产业开发区,支持西昌钒钛产业园区扩区调位创建国家级现代工业园区。布局仁和、会理、会东、米易、盐边、冕宁和德昌等7个省级现代工业园区,以及西昌、盐源、宁南和喜德等4个市(州)级现代工业园区。清洁能源基地建设:有序建设清洁能源基地,充分利用水、风、光资源,延伸清洁能源产业链。合理规划风电场、光伏基地项目,综合开发利用水能、氢能,推动“水风光氢储”多能互补。工业主导型园区:加快推进钒钛产业园等工业主导型园区完善生产及生活配套服务,促进产城融合。矿产资源创新开发能力提升:在西昌、仁和建设钒钛新材料、装备制造创新研发平台,提升钒钛新材料研发创新能力。稀土资源开发利用:在冕宁建设稀土创新研发平台,主要承接宁波稀土产业转移与延链配套,聚焦稀土科技研发。

旅游发展:打造国际阳光康养魅力空间,构建区域旅游新格局,协同建立魅力景观区,联动开发精品旅游线路。

区域旅游新格局构建:围绕建设“国际阳光康养休闲度假旅游目的地”的目标,融入大香格里拉旅游环线和川滇旅游黄金线走廊,构建全域旅游空间新格局。重点打造“一廊”:沿安宁河建设国际阳光康养旅游走廊,完善旅游服务功能,促进康养与其他产业融合。协同塑造“三带”:依托金沙江、雅砻江的自然风光,打造生态康养带和探秘带。结合红军长征历史文化,打造红色文化旅游康养发展带。培育“两心”:将西昌培育为区域旅游服务主中心,米易培育为区域旅游服务次中心。发展“多点”:发展红格国际运动康养温泉度假区、普达国际阳光康养旅游度假区等重点旅游区,打造旅游名片。建立魅力景观区:依托安宁河流域的自然和人文资源,规划生态康养、特色文化、工业科技、农文旅、高峡平湖五类魅力景观区。联动开发精品旅游线路:结合全域工农业园区建设、风景区建设等,开发全域联动的精品旅游线路,形成“旅游+”发展模式。“旅游+”融合发展:推动旅游与文化、工业、农业等产业的融合,发展红色文化旅游、历史文化旅游、工业旅游、农业旅游等。旅游设施配套:构建三级旅游集散体系,完善旅游基础设施建设,提升旅游配套设施水平。智慧旅游建设:加强旅游信息基础设施建设,推进智慧旅游发展。旅游服务设施规划:包括游客服务中心、旅游停车场、旅游厕所提升、旅游服务驿站、高速公路主题服务区、智慧旅游景区等。

基础设施建设:完善区域基础设施空间网络,构建综合立体交通体系,加强能源输配设施建设,统筹配套市政基础设施。

构建“三主三次四环”的流域交通网络,包括成昆走廊、香西昭走廊、丽攀昭走廊等主要对外交通走廊。推进铁路系统建设,包括成昆铁路扩能改造、高铁建设等。加快高速公路建设,形成“五纵两横”的高速公路骨架网络。构建“一主多副”的机场格局,推动西昌青山机场建设国际口岸机场,加快攀枝花机场迁建及支线机场建设。

人居环境:提高人居环境空间品质,构建基本公共服务网络,推动跨区域服务设施共享,营造美丽宜居乡村空间。

总体而言,这份规划体现了安宁河流域在新时代背景下的发展愿景,即通过综合施策,实现生态、经济、社会协调发展,打造一个山清水秀、产业兴旺、生活富裕、交通便捷、设施完善、环境优美的和谐流域。

全文可在四川省自然资源厅官网政府信息公开栏目查看。