当"哈里·杜鲁门"号航母编队在红海北部犁开波浪时,或许没人想到这场本应在千里之外展开的军事行动,会点燃中东火药桶最危险的引信。胡塞武装用巡航导弹和无人机展开的"非对称报复",不仅让美也军事对峙陡然升级,更撕开了中东地缘政治版图的新裂缝。这场看似局部冲突的军事行动,实则是整个中东棋局剧烈震荡的缩影。

一、"航母猎手"的破局之道:胡塞的"非对称战争"新范式

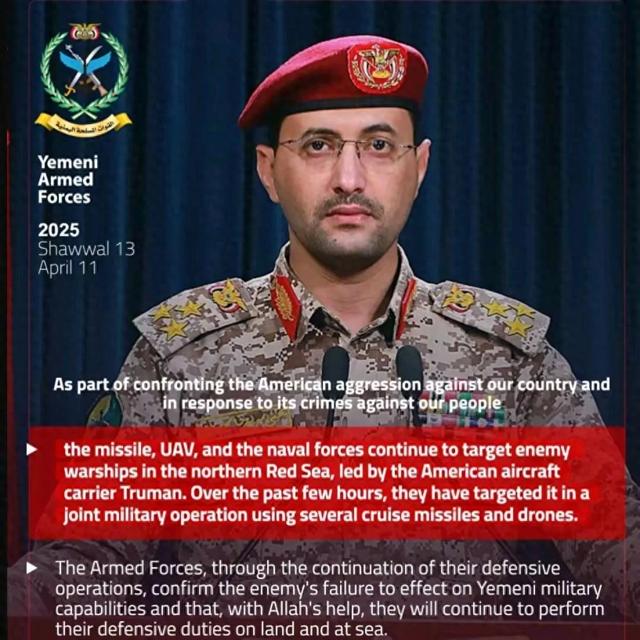

胡塞武装的此次袭击堪称现代战争史上的经典案例。面对美军航母战斗群这种"移动军事堡垒",他们选择的不是硬碰硬的正面交锋,而是用低成本、高隐蔽性的巡航导弹与无人机实施"蜂群式打击"。这种战术突破了两点关键:

技术代差破解术:通过改装民用无人机、仿制伊朗导弹技术,胡塞将"非对称战争"推向新阶段。其展示的精确打击能力,证明即便在严密电子压制下,游击式武装仍能突破现代防空体系。

舆论心理战耦合:选择在美军空袭萨那后数小时反击,既占据道义制高点,又通过电视声明同步直播战果,形成"军事行动-舆论传播-心理震慑"的闭环。

这种战术革新,让胡塞从单纯的防御方转变为积极的规则破坏者。当也门民众走上街头,高喊"美国侵略者滚出去"时,这种民意基础与军事行动的结合,正在重塑地区冲突范式。

二、美国中东战略的"阿喀琉斯之踵":空袭背后的三重困境

自3月15日美国启动"代号为正义"的空袭行动以来,其军事行动始终伴随着战略悖论:

目标漂移症:最初宣称打击胡塞的"跨境袭击能力",却逐渐演变为对也门首都的无差别轰炸。萨那居民房屋震颤的爆炸声,正在消解反恐战争的道德光环。

盟友反噬效应:沙特联军在也门战场陷入泥潭,美国直接参战虽能暂时缓解盟友压力,却让自己成为胡塞武装的"主要矛盾",这种战略替代效应正在反噬美国的中东布局。

规则破坏者困境:当美国以"维护国际航运安全"为名介入也门时,胡塞的反航母袭击直接挑战了美国构建的海上霸权规则。这种"以彼之道还施彼身"的博弈,让华盛顿陷入规则制定者与破坏者的双重身份困境。

三、红海新风暴:区域安全格局的链式反应

此次冲突的外溢效应已突破也门国界,在三个维度引发连锁反应:

以色列-巴勒斯坦冲突联动:萨那民众同时将矛头指向以色列在加沙的军事行动,显示中东反美情绪正在形成"统一战线"。这种跨地域的抗议联动,可能催生新的地区反抗轴心。

沙特战略困境加深:作为美国传统盟友,沙特在也门战争中的代理人角色愈发尴尬。胡塞展现的反介入能力,直接威胁到沙特南部边境安全,迫使利雅得在安全政策上重新校准。

全球能源通道危机:红海航道承载着全球12%的贸易量和30%的集装箱运输,航母战斗群与导弹袭击的"猫鼠游戏",正在这条黄金水道上空投下安全阴影。国际能源市场已出现每桶原油溢价0.5美元的"也门风险溢价"。

四、破解死局:从军事对抗到政治解局的转轨可能

要终止这场危险的螺旋升级,需要跳出"以暴制暴"的窠臼:

建立人道主义缓冲区:在荷台达等关键港口设立国际监督区,既能阻止武器走私,又能保障民生物资输送,缓解也门2000万人口的饥荒危机。

启动多轨外交机制:效仿伊朗核协议模式,构建"美-沙-胡塞"三方对话框架,将也门问题从战场议题转化为政治谈判筹码。

重构地区安全架构:推动建立红海沿岸国家安全共同体,通过共享情报、联合巡逻等方式,替代单一大国的军事霸权存在。

当胡塞武装的导弹在红海划出危险弧线,当也门儿童的哭声穿透爆炸烟尘,这个饱受战火蹂躏的国家再次成为大国博弈的牺牲品。但历史告诉我们,真正的文明力量不在于航母的吨位,而在于能否在废墟中培育和平的幼苗。中东需要的不是更多导弹,而是超越零和博弈的政治智慧。在这个火药味刺鼻的春天,或许正是重启对话窗口的最后契机。