名誉社长

李刚田 童衍方

顾问

吴静初 赵 熊 孙慰祖 崔志强 徐利明

郭 强 许雄志 范正红 高庆春 王宏伟 陆元峰

指导老师

沈继良 沈鼎雍 管凌 江继甚 张炜羽 蔡毅 李砚

社长

李 早

副社长

徐凤超 翁志强 李 卓 来炜烽

秘书长

来炜烽

序刀笔承古韵,方寸见乾坤。乙巳新春、湖上风来,让我们以敬畏之心,邀您共赴一场跨越千年的金石之约。

篆刻,是镌刻于方寸之间的文明密码,是中华传统文化长河中一颗璀璨的明珠。它融文字之美、金石之坚、匠心之巧于一体,以一刀一笔勾勒山河气象,以朱白相映传递文化精魂。正如陈振濂先生所言,篆刻艺术作为人类非物质文化遗产的瑰宝,承载着中华文明的厚重基因,而湖上印社的诞生,正是西泠文脉的延续与升华。我们以刀为笔、以石为纸,搭建起传承与创新的桥梁,让印学精神在交流中焕发新生。

社长李早先生曾言:"不问何所至,但问耕耘否。"湖上印社的社员们,正是秉持这样的初心相聚。他们来自五湖四海,却因对篆刻艺术的赤诚热爱而同行;他们以刀石对话历史,以方寸丈量文明,在传承中求索,在切磋中精进。每一方印章,不仅是技艺的凝练,更是匠心的独白,是对"金石永寿"的当代诠释。

今日,我们借网络之翼,将社员们的潜心之作呈现于方寸屏幕之间。这既是对传统的致敬,亦是对未来的期许。愿这一方方朱白印记,能让更多人触摸中华文化的肌理,感知篆刻艺术的魅力;更愿湖上印社成为一盏明灯,照亮印学传承之路,让千年金石之声,响彻时代长空。

刀石无界,匠心永传。让我们携手同行,以方寸之印,刻写文明的新章!

——湖上印社

赵熊 西泠印社理事、副秘书长 湖上印社学术顾问

赵 熊字大愚,别署面墙斋主、风过耳堂主人、老墙等。1949年2月1日生于西安。少年时代开始自学书法篆刻,1971年师从陈少默先生。陕西书学院专业书法篆刻家、一级美术师。中国书法家协会篆刻委员会委员、中国书法家协会书法培训中心教授、中国艺术研究院中国篆刻艺术院研究员、陕西省书法家协会名誉主席、西安市文史研究馆馆员、终南印社名誉社长、西泠印社理事、岳麓印社艺术顾问。

作品自1969年参加陕西省展览以来,陆续入展全国第一、二、三届书法篆刻展,全国第二、第三届中青年书法篆刻家作品展,全国第二、第五届篆刻艺术展,首届全国优秀会员作品展,全国首届大字书法展,全国首届篆书展,中国美术馆当代篆刻艺术大展、当代篆刻艺术大展等,并出任西泠印社第五届、第七届篆刻评展评委、当代篆刻艺术大展审定委员、全国第九届、第十一届书法篆刻展评委、全国第六届篆刻艺术展评委、第五届兰亭奖评委等。

论文入选全国第三、第四、第六届书学研讨会,全国第二届书法教育理论研讨会,中国书法艺术节·天津论坛(获优秀奖)等,并发表于《中国书法》《书法报》《书法导报》《中国书画》(文摘版)《篆刻》《陕西日报》《西安晚报》等。散文发表于《美文》《延河》《书法报》《西安晚报》《三秦都市报》《华商报》等。出版有《赵熊篆刻集》《中国篆刻百家·赵熊卷》《米芾蜀素帖技法赏析》《怎样学隶书》《篆刻十讲》《风过耳堂吟稿》《境由心造——赵熊诗文书法作品集》《风过耳堂秦印辑录》《明道若昧·赵熊选刻道德经》《赵熊书楹联百副》等二十余种书籍。

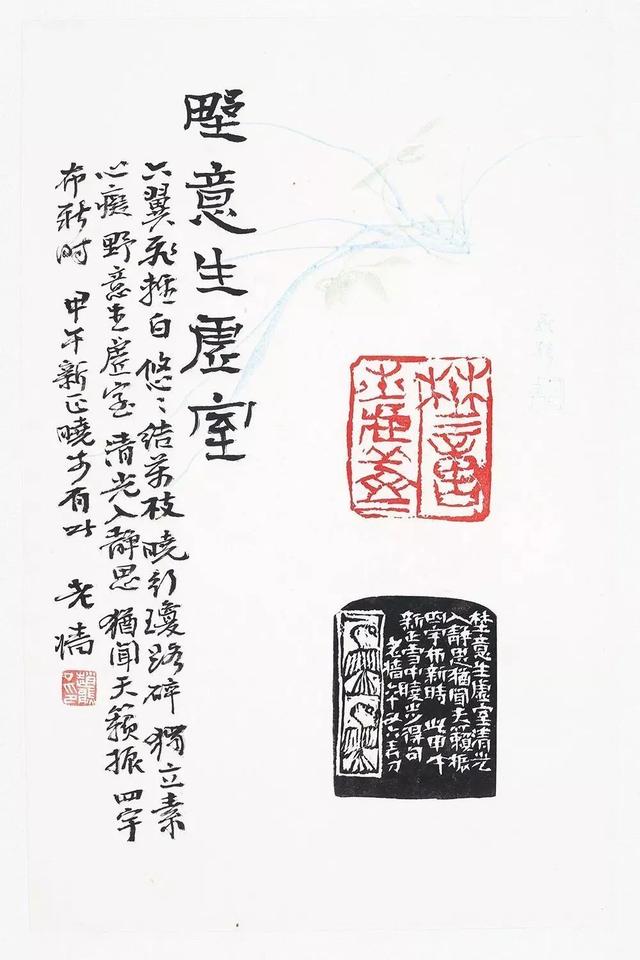

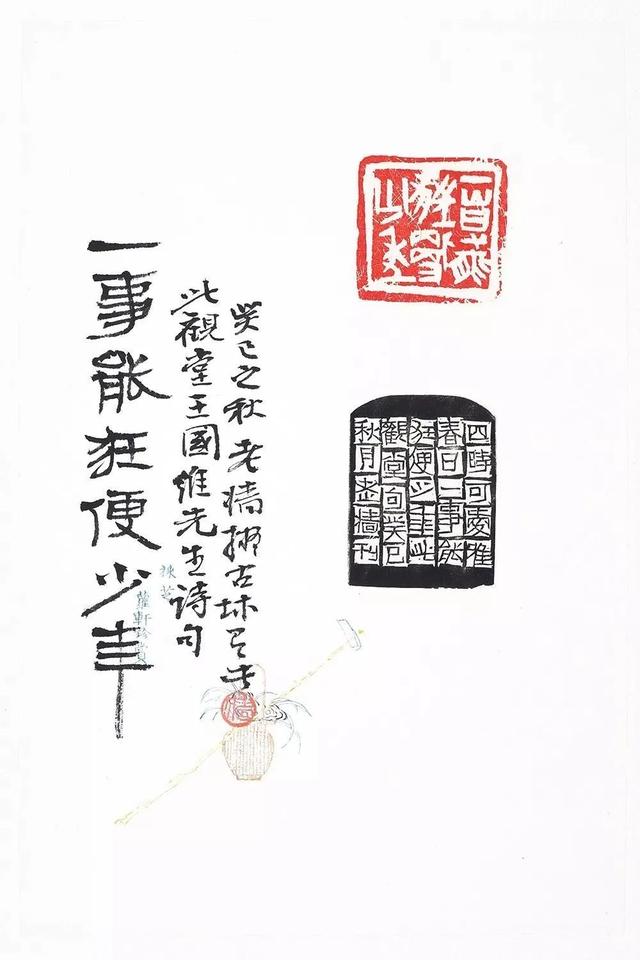

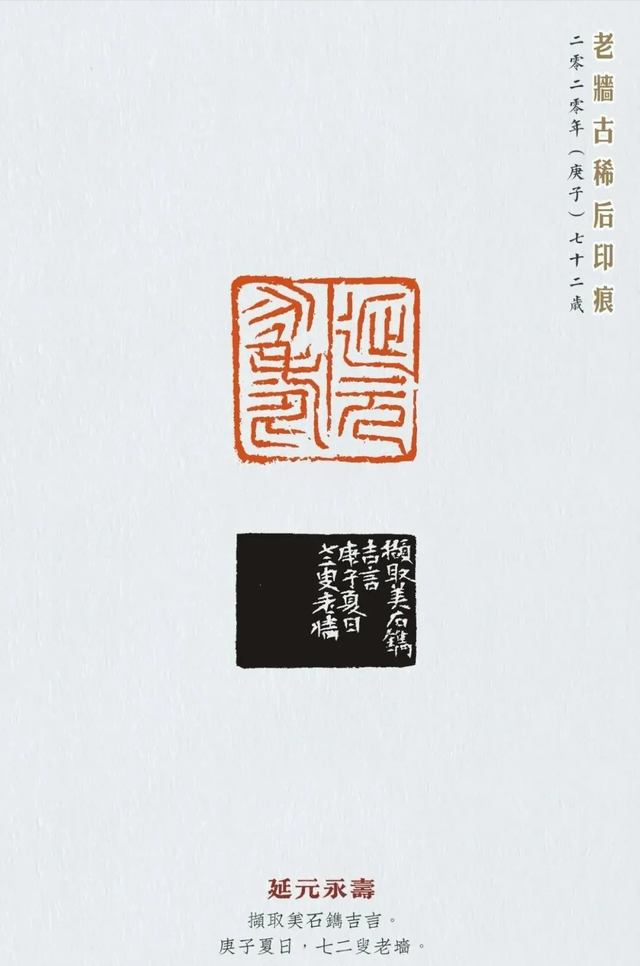

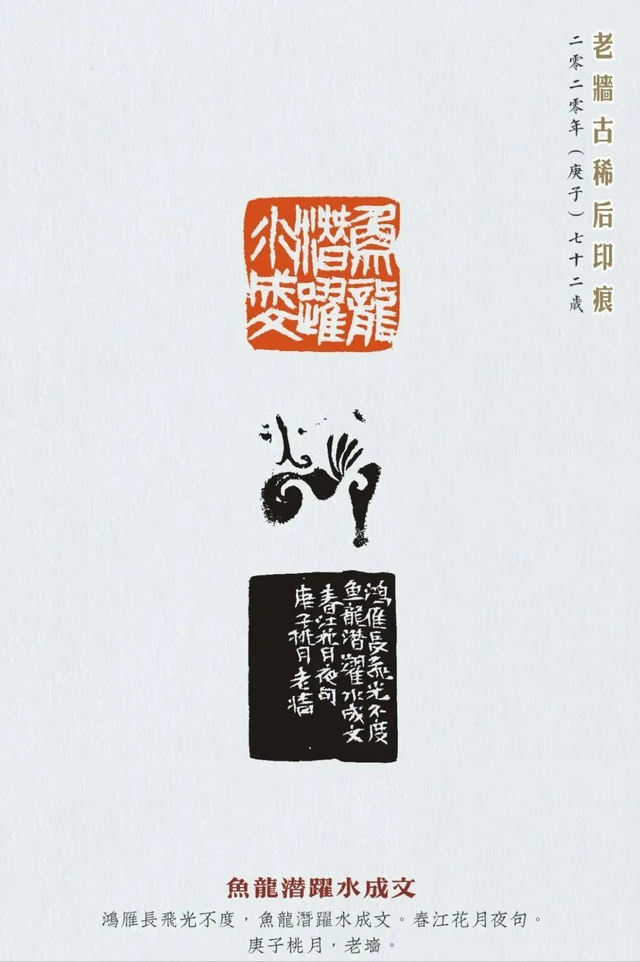

赵熊作品

身后莫留闲石在,裁云镂月老雕虫——赵熊先生侧记

身后莫留闲石在,裁云镂月老雕虫——赵熊先生侧记赵熊先生,字大愚,号面墙斋主,西泠印社理事,终南印社之砥柱,其人若古印斑驳,浑厚中自藏灵秀。近年虽年逾古稀,然刀笔未歇,诗心愈炽,于金石篆刻、书画诗文间穿梭如游龙,以古为新,以拙为巧,俨然当代印坛之“守夜人”。

观其篆刻,如见秦汉气象。刀下金石,方寸乾坤。近年作品,尤重“书卷气”与“金石味”之交融,或取法战国古玺之奇崛,或化用汉印之端严,更于明清流派中采撷灵光。如《同心》蛇年生肖印,雷峰塔形制内隐灵蛇盘绕,篆法虚实相生,既承西泠“重振金石”之志,亦见“印说中国故事”之新意。其刀锋所至,非止于形,更以诗心入印,自谓“身后莫留闲石在,裁云镂月老雕虫”,自嘲中透出对艺术之执念,恰如案头铜狮镇纸,经年摩挲而紫晕幽幽,暗合“磨洗认前朝”之古意。

其书,隶篆尤精,若陈年伏茶,久品方觉回甘。近年所题展名、贺词,如“印说中国故事”之题签,笔力沉雄中见飞动,似有汉碑风骨,又兼明清文人气韵。尝见其为保定职院篆刻展题《印记中国》,字如凿石,墨色焦浓相间,将“工匠精神”四字化入金石,恰与职院育人之道暗合,可谓“以刀为犁,耕砚田而育桃李”。

更难得者,在其文心。诗作如《祭黙翁》中“一卷遗诗散墨香,三年追忆总情伤”,哀而不怨;《自解诗》“阴阳未解费平生,花落花开白发增”,澹泊自适。近年于终南印社雅集讲座,谈“陕西篆刻渊源”,史料掌故信手拈来,言语间夹关中俚语,令学术讲座顿生市井烟火,听者如晤老友围炉夜话。此等风致,非皓首穷经者所能及,实乃将学问化入血脉,吐纳皆成文章。

近年媒体所见,先生身影多现于文化传承现场:或于西泠“印说中国故事”巡展中提挈后学,或在高校篆刻选修课上示范运刀,更参与设计乙巳蛇年邮品,将雷峰塔传说化为方寸印章,令传统文化与现代审美相契。然细察其行止,从无“大师”作态,陕人口中之“熊哥”,提刀时是严师,饮茶时是诙谐老叟,诗稿上批注“此处平仄未谐”的较真书生——多重身份叠合,恰似其印面朱白相生,丰富而统一。

今人常叹传统艺术式微,然观赵熊,七旬仍持“面墙”之心,刀笔不辍,更将金石气韵渗入教育、邮艺、公共美育。其存在本身,便是对“印学现代化”的生动诠释:既做得了孤山上的雅集名士,亦下得去市井坊间的篆刻课堂;既刻得出高古浑穆的姓名章,亦设计得灵动时尚的生肖印。此等通达,非止技艺精湛,实因胸中有大丘壑——知古而不泥古,创新而不逾矩,方成就这“老墙”之内,生生不息的艺术春秋。

湖上印社秘书处

编辑:兰洪海

审核:来炜烽