文化政策的形成与发展是一个复杂多变的过程,受统治者素质及其文化爱好的影响,与国家的政治、经济、文化因素密切相关。

因此必须从客观史实出发,全方位多层次地深入剖析文化政策的成因。

隋王朝国祚较短,却实现了南北方的再一次统一,民族融合,文化交融,统治者及时调整文化政策,以维护新生政权,稳定政局。

国家统一促进文化交流

国家统一促进文化交流隋王朝建立,隋政权的巩固,是隋代文化政策颁布、实施的首要前提。北周大象二年(公元580年)五月,宣帝宇文赟病死,年仅八岁的宇文阐继位,是为静帝。

杨坚以宣帝皇后父身份,自为大丞相,都督内外诸军事。

次年北周大定元年(公元581年)二月,周静帝下诏,禅位于杨坚,杨坚受册玺即皇帝位,改国号为隋,改元开皇,是为隋文帝。

隋朝建国之初,政权未稳,北有突频频侵扰边境,南与陈隔江对立,当务之急是稳定政权,巩固统治。

为加强中央集权,隋文帝对旧有政治制度及行政机构加以整理和改进,形成了一套为唐宋至明清各代所沿袭的政治制度。

此后,隋政权日益稳固,北方边境战事也捷报频传,突屡次战败,最终请降言和。

据《隋书·高祖纪》记载,开皇四年二月,突苏尼部男女万余人来降,突可汗阿史那玷率其属来降。北方边境日益安定,隋王朝北方边患已告解除。

南下伐陈时机成熟。开皇八年(公元588年)三月,隋文帝下诏历数陈后主罪恶,指出陈后主

“擅造宫室,日增月益,止足无期,帷薄,有踰万数。宝衣玉食,穷奢极侈,淫声乐饮,俾尽作夜。斩直言之客,灭无罪之家,剖人之肝,分人之血。欺天造恶,祭鬼求恩”。

诏书描述陈后主荒淫无道,众叛亲离,已致天怒人怨,为南征出师正名。同年九月,宴南征诸将,为南征战士壮行。

冬十月甲子,命晋王杨广、秦王杨俊、清河公杨素并为行军元帅,以伐陈。

于是晋王杨广出六合,杨俊出襄阳,杨素出信州,荆州刺史刘仁恩出江陵,州总管王世积出春,庐州总管韩擒虎出庐江,吴州总管贺若弼出广陵,青州总管燕荣率水军出东海。

八路大军共计五十一万八千,皆受晋王节度。

开皇九年(公元589年)春正月,贺若弼率军攻占京口,韩擒虎自横江浦(今安徽和县东南)渡江至采石(今安徽马鞍山市西南采石矶),攻下姑熟(今安徽当涂县),两路大军成钳夹之势,夹击陈朝都城建康(今南京市)。

不久,攻克建康,俘获后主陈叔宝,陈灭亡。从永嘉末年算起,到隋灭陈,中国经历了270多年的长期分裂局面。

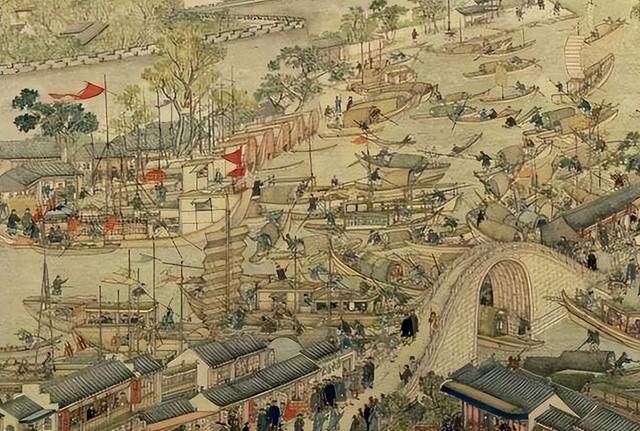

政局长期分裂,使南北形成了风格迥异的文化风格,促使中国传统文化形成多元性和区域性的特点。

隋朝统一全国,为南北经济文化的顺利交流,创造了便利条件,这也促使隋代文化政策在制定、实施过程中带有多种文化融合的性质。

经济改革为文化发展莫定物质基础

经济改革为文化发展莫定物质基础特定时期文化政策的内容、发展趋势,乃至最终成功或失败的结果,其根本决定因素是该时期经济发展实力和社会发展状况。

北齐、北周分据时期,“暴君慢吏,赋重役勤,人不堪命,多依豪室,禁网堕素,奸伪尤滋”,隋王朝建立后,经济形势仍不乐观,“是时山东尚承齐俗,机巧奸伪,避役游者十六七。四方疲人,或诈老诈小,规免田赋”。

此种情况出现,直接影响到隋王朝的财政收入,还不利于政府对百姓的有力统治。

针对这种现象,隋文帝下令“大索貌阅”,查实户口,叔伯兄弟以下,要求分居,各立户籍。后高颎又建议“输籍定样”,规定在每年正月五日,县令就近出巡民间,三五百户人家编为一团,重新定户上下。

隋文帝采纳了高颎的建议,这样一来,户口不再隐匿,政府直接控制的人口增多,这既保证了政府财政收入的增加,又扩大了府兵兵源,强化王权。

登上皇帝宝座之初,隋文帝下令罢酒坊,开放盐池、盐井,免入市门税,减轻赋役,“远近大悦”。

同时,依照北齐旧制,推行均田制。规定:男女三岁以下为黄,十岁以下为小,十七岁以下为中,十八岁以上为丁。丁从课役,六十岁为老,乃免。

自诸王以下至于都督,皆给永业田,各有差。多者至百顷,少者至四十亩。其丁男、中男永业露田,皆遵后齐之制。”

此外,隋文帝还统一了钱币、度量衡。一系列经济政策的推行,无疑缓和了阶级矛盾,稳定了经济秩序和统治基础,也就促进了隋朝经济的发展和社会事业的繁荣,

经济繁荣的表现之一就是农业人口的激增和府仓存储的富有。

隋文帝开皇九年(公元589年)灭陈后,人口大概有三千二三百万,到了炀帝大业五年(公元 609年),全国人口数为四千六百零一万九千九百五十六。

短短二三十年之内,人口骤增三分之一,和隋文帝在经济各方面的改革是分不开的。

《通典》卷七《食货典·丁中》记载,隋氏西京太仓,东京含嘉仓、洛口仓,华州永丰仓,陕州太原仓,储米多着千万石,少者不减数百万石……京都及并州(山西太原)库布帛各数千万。

库藏之富庶,为南北朝时期所不及,这也说明了隋文帝经济改革措施取得了较好效果。

经济繁荣的又一表现主要体现在手工业有很大的发展。隋代官府手工业管理部门众多,分管事项具体。

例如,太府寺下辖左尚方署、右尚方署、司染署、掌冶署和甄官署,其中左尚方署掌管车辇、织扇、胶漆、画镂;右尚方署分管皮毛、胶墨、席荐;将作寺下有左校署(掌营构、木作、采材等事),右校署(掌供版筑、涂泥、丹,并烧石灰等事)。

管理机构叠加,管理事项分工细致,是手工业发展门类众多的表现。这一时期的家庭纺织业也是十分发达的,隋文帝用以赏赐征战士兵或王公大臣的布帛,动辄上万段,这些布帛取之于民,自然能反映出家庭手工业的发展。蜀郡等地“人多工巧,绫锦雕镂之妙,殆于国”。

可见,纺织业传统发达地区仍然保持着先进水平。青瓷烧造到北朝末年已很成熟,隋代青瓷烧造技术有显著提高,瓷器在烧造过程中变形和损坏程度大大降低。

不仅如此,还能烧造出色调比较稳定的白瓷。隋代造船技术达到较高水平,隋南下灭陈以及隋炀帝巡幸江都所用之船,规模宏大,数量巨多。

经济发展,社会进步,是文化繁荣的物质基础和保证,文化政策的制定和运行,直接受文化事业发展态势决定。

隋王朝统治者制定文化政策,必须根于王朝经济及社会发展的客观规律。