1990年,张学良终于重获自由。经过多年的限制,他再次能够自主决定自己的行动。这一年标志着他人生新篇章的开始,结束了长期被软禁的生活。张学良的解放不仅是他个人的胜利,也象征着时代变迁的一个重要时刻。

张学良重获自由后,在一次记者见面会上,有记者向他提问:“张先生,您最敬仰的人是谁?”

张学良在接受采访时,透露了他心中最为敬仰的三位人物。他告诉记者:“在我心中,有三个人让我特别佩服。”那么,这三位让张学良钦佩的人究竟是谁?他们又为何能赢得张学良的尊敬呢?接下来,我们将一一探讨张学良心中的这三位楷模。

西安事变落幕不久,张学良便遭蒋介石软禁,而杨虎城则被迫远走他乡。尽管这一事件成功推动了国共两党的联合,但张杨两位将领却为此承受了巨大的牺牲。他们的命运转折,不仅改变了个人轨迹,也在中国近代史上留下了深刻的印记。

张学良在经历了长达半个多世纪的监禁后,终于重获自由,此时他已年近九旬。与此同时,杨虎城则被蒋介石设计骗回国内,最终全家惨遭杀害。

尽管老蒋并未对张学良采取极端手段,但他始终计划将其长期监禁。在老蒋临终之际,他特别向蒋经国强调,无论如何都不能释放张学良。这一指示明确表达了老蒋对张学良处理方式的坚定立场。

张学良原本以为蒋介石的离世会让他重获自由,但现实再次让他失望。那时,他已经74岁,却依然未能摆脱束缚。

张学良一度认为自己会被蒋家关押一辈子,但命运却出人意料地出现了转机。最终,他重获自由。

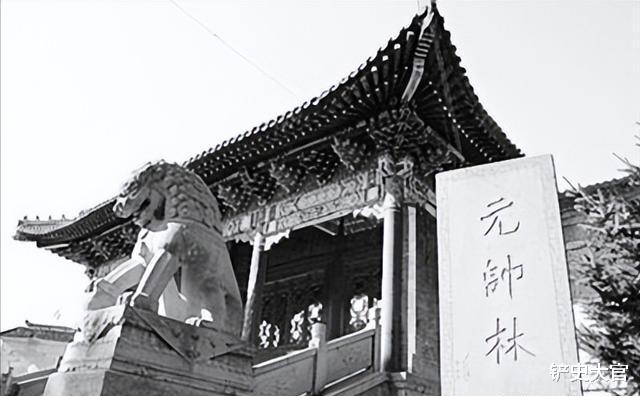

张学良重获自由后,先后前往美国和东北,最终决定在夏威夷安度晚年。他曾公开表示,自己一生中最敬仰的人有三个。

首先,我们得谈谈张学良最亲的人——他爹张作霖。现在回过头来看张作霖,咱们不能随便给他贴标签。

历史上不少名人的评价往往褒贬不一。以张作霖为例,他在世时常被指责与日本关系密切。但仔细想想,如果张作霖真的亲日,日本何必要在皇姑屯对他下手?这个事件恰恰说明,张作霖对日本的态度并非外界传言的那样。

张学良曾评价,他这辈子跟过两位上司。他爹张作霖,有本事但眼光不够长远;蒋介石呢,有远见却缺乏实际能力。两位各有所长,也各有不足。

张学良会这样讲,主要是因为在张作霖去世后,他真正看清了东北面临的局势。在张作霖还在世时,张学良完全不必操心,安心当他的少帅就行了。

张作霖去世后,张学良随即接任了大帅一职。坐上这个位置后,他才真正体会到父亲当年的用心良苦。

日本长期以来对中国东北地区抱有野心。在张作霖主政期间,日方不断尝试通过各种手段拉拢他。然而,张作霖心里清楚日本人的真实意图,始终保持着警惕。

他不停地向日本方面描绘美好前景,诱导对方接受这些空头承诺。明明从日本借了款项,到了还款期限却总是找各种理由拖欠。这种做法让人不禁联想到他一直在用虚假的甜言蜜语迷惑对方,最终目的就是为了占便宜。

张作霖巧妙地利用日本的资金购置军备,却最终未向日本偿还债务。他这一招空手套白狼,让日本方面完全陷入了他的圈套。通过这种方式,张作霖不仅增强了自己的军事实力,还成功地在与日本的博弈中占据了上风。

张作霖面对日本人的威胁,从来都不怕,不管对方来硬的还是软的。因为有他在,日军才不敢轻易对东北下手。

在张作霖掌权时期,东北军达到了鼎盛状态。张学良曾评价其父具有非凡的才能,这主要体现在张作霖率先提出组建海军、发展空军以及扩充陆军的战略规划上。

张作霖虽然文化水平不高,出身也平凡,但他却在东北地区长期掌权,连苏联和日本都拿他没办法。

张作霖特别看重教育,他认为教育得和实际生产挂钩。他不仅派学生去欧美学习,还在东北搞起了兵工厂和讲武堂,目的就是让教育和实业能更好地结合。

张作霖采取的各项举措显著提升了东北军的整体实力。然而,令人遗憾的是,随着他的离世,东三省最终落入了日本人的掌控之中。这一转变不仅削弱了东北军的地位,也改变了该地区的政治格局。张作霖的努力虽在短期内取得了成效,但未能延续至他去世之后,导致东北地区的命运发生了重大转折。

张学良曾公开表示,在我党领导人中,毛主席是他最敬仰的一位。尽管从未谋面,但张学良对毛主席的崇敬之情溢于言表。他坦言:"虽然我没有机会与毛主席见面,但我对他充满钦佩。"这种发自内心的敬仰,不仅体现了张学良对毛主席的认可,也反映出毛主席在中国近代史上的重要地位。张学良作为历史见证者,其评价更彰显了毛主席在同时代人心中的影响力。

张学良在谈及长征时,仅仅用了四个字表达了自己的看法:"我比不上他。"他对毛主席的智慧和勇气深感佩服,认为自己在这些方面远不及毛主席。

在软禁期间,张学良通过旁人的讲述了解了毛泽东的事迹。他将毛泽东与蒋介石进行了一番比较,得出的结论是:蒋介石的失败并非偶然。

红军抵达延安时,张学良对毛主席产生了浓厚的兴趣。他心里一直琢磨,究竟是怎样的一个人,能够成功带领部队完成如此艰难的长征。

张学良曾坦言,如果由他指挥长征,恐怕整个队伍都会被他带散。光是那种极端艰苦的条件,就足以让大部分士兵选择逃离。

张学良对毛主席在长征中的表现深感钦佩。他认为,毛主席不仅成功带领队伍完成了长征,还在过程中保持了强大的实力。在张学良眼中,毛主席的领导能力尤为突出。

张学良在探讨蒋介石失利的关键因素时,特别强调了毛主席与蒋介石在用人策略上的显著差异。他指出,这不仅是双方成败的一个重要分水岭,更是导致最终结果的根本原因之一。张学良认为,蒋介石在用人方面存在明显缺陷,而毛主席则展现出了更为高明和灵活的策略,这种对比在很大程度上决定了双方在政治博弈中的胜负走向。

毛主席在用人方面,不看背景,不问来路,只看真本事。你有能耐,就算指挥百万大军也没问题;要是没那本事,带三千人都嫌你不够格。说白了,就是能者上,庸者下,简单直接。

老蒋的用人策略比较特殊,他更倾向于重用亲近的人。这在他执政期间体现得尤为明显,也正因为如此,当时人们常常把国民党称为蒋家王朝。这种说法并非空穴来风,而是直接反映了他的用人特点。

老蒋在政府中大量安插了自己的亲信,几乎每个重要职位都由他的亲朋好友担任。更糟糕的是,他无法容忍任何人挑战他的权威,一旦有人违背他的意愿,就会遭到严厉对待。这种任人唯亲的做法和独断专行的态度,使得政府内部缺乏公平竞争,也削弱了团队的凝聚力。

张学良曾表示,以他对蒋介石的了解,如果有条件,蒋介石肯定会选择称帝。这一点从蒋介石积极培养儿子蒋经国接班的举动中就能得到印证。张学良认为,蒋介石一直有着极强的权力欲望,他不仅想掌控当时的政局,还希望将权力延续到下一代。通过扶持蒋经国,蒋介石实际上是在为自己的政治理想铺路,这也反映了他内心深处对皇权统治的向往。张学良的这番观察,揭示了蒋介石在政治布局中隐藏的帝王心态。

老蒋对那些有主见的人才没啥好感,他们常常会质疑他的决策,提出不同看法。相比之下,他更青睐那些对他言听计从的将领,毕竟他们不会对他的命令提出任何异议。

在抗战期间,蒋介石对待非嫡系部队的态度尤为严苛。他的嫡系部队装备精良,而像川军这样的非嫡系部队,有的士兵甚至还在使用老式鸟枪。这种明显的资源分配不均,进一步加剧了部队之间的差距。

张学良曾提到,蒋介石并非善于识人之人,却网罗了不少杰出人才。然而,这些人才的能力并未得到充分发挥。国民党内部也普遍认为,蒋介石在指挥方面确实缺乏才能。

然而,蒋介石总是倾向于亲自掌控军事决策。在国民党内部,多数将领也倾向于遵循他的指令。如此一来,即便战事失利,蒋介石也难以将责任推卸给他人。

在毛泽东同志的领导下,中国共产党培养了大批来自贫苦家庭的军事将领。然而,蒋介石对这些出身寒门的将领却极为轻视。这一态度反映了当时国民党与共产党在用人理念上的根本差异。事实上,许多杰出的红军将领都是在艰苦环境中成长起来的,他们凭借自身的能力和革命信念,逐步成长为优秀的军事指挥人才。相比之下,蒋介石更看重将领的出身背景,这种用人标准在一定程度上限制了国民党军队的发展。两党在将领选拔上的不同做法,也从一个侧面体现了各自的政治立场和革命路线。

蒋介石特别偏爱江浙一带的人,这主要因为他得到了江浙财团的支持。只要你是江浙人,哪怕能力平平,蒋介石也会在政府中给你安排个不错的职位。这种倾向性让不少江浙人在他的政府中占据高位。

与蒋介石相比,毛泽东展现出更宽广的胸襟和卓越的用人智慧。这种领导风格上的显著差异,直接决定了两人不同的命运走向。毛泽东善于发现并充分发挥每个人的长处,将合适的人放在合适的位置上,这种领导艺术使他能够凝聚人心、壮大力量。反观蒋介石,其用人策略往往过于狭隘,缺乏包容性和远见,这导致他在关键时刻难以获得广泛支持。正是这种领导才能上的差距,使得蒋介石最终难逃失败的结局。可以说,毛泽东的成功与蒋介石的失败,很大程度上源于两人在识人用人方面的不同境界。

张学良心中敬仰的人物中,周总理位列第三。两人曾有过直接的对话交流。

周总理言谈举止间透露出的高雅气质和幽默风趣,立刻打动了张学良。尽管两人相处的时间很短暂,但这一点都不影响张学良对周总理的敬仰之情。周总理的魅力让张学良印象深刻,即使只是短暂的会面,也足以让张学良对他心生敬佩。两人虽未深交,但周总理的为人处世给张学良留下了不可磨灭的印象,让他由衷地钦佩。

1936年,张学良初次见到了周恩来。当时,日本军队正虎视眈眈,准备发动侵略。然而,蒋介石却坚持要先解决国内问题,继续内战。张学良对这种做法感到极度不满。

张学良对内战没有兴趣,他更想了解我党的立场和主张。经过一段时间的私下沟通,他最终决定与我党进行直接对话。

为了展现诚意,周恩来总理亲自前往与张学良进行会谈。在会谈过程中,周总理详细说明了中国共产党对抗击日本侵略的坚定立场。

张学良最初只是怀着一腔报国热情,在与周总理深入交流之后,他对自己的人生方向有了更清晰的认识。这次谈话让他明白了未来的道路该如何走,也让他更加坚定了自己的选择。

1936年12月,张学良与杨虎城采取行动,扣押了蒋介石。然而,控制住蒋介石后,接下来的步骤却让两人陷入了困境。

张学良心里很矛盾,他并不打算对蒋介石下杀手,但也不能轻易放走他。就在他左右为难之际,周恩来总理乘飞机抵达了西安。

张学良一见到周总理,心里立刻踏实了。他清楚,有周总理在,这件事肯定能妥善处理。周总理的到来让他相信,问题很快就能得到圆满解决。

周恩来抵达后,立即否决了处决蒋介石的建议。当时日军已经入侵中国,如果蒋介石被杀,国民党内部肯定会陷入混乱。

扣押蒋介石后,直接放他走显然不现实。当前最紧要的问题是应对日本侵略,我们可以尝试说服蒋介石转变立场,促成国共两党再次联手。这样一来,不仅能化解内部矛盾,还能集中力量对抗外敌。

周总理的言辞说服了多数人,使他们不再主张处决蒋介石。然而,仍有少数人坚持要执行这一决定。

周恩来明确表示,蒋介石与红军之间存在着无法化解的深仇大恨。他指出,在蒋介石手下,无数共产党员和红军战士惨遭杀害。如果条件允许,红军方面也绝不会放过他。

眼下最要紧的不是个人之间的纠葛,而是关乎国家存亡的大事。要是真有什么私人恩怨要处理,也得等把日本侵略者赶走之后再说。

对于蒋介石的处理方案,应该充分尊重张学良和杨虎城的建议。毕竟,正是由于他们发动的"西安事变",才使得蒋介石被成功控制。这两位将领作为事件的主要策划者和执行者,对于局势的发展有着最直接的判断和考量。因此,在决定如何处置蒋介石时,必须认真听取他们的意见,才能做出最合适的决策。他们的立场和态度,将对整个事件的处理产生重要影响。

周总理的这番话让大家彻底打消了除掉蒋介石的念头。在蒋介石点头同意国共二次合作后,他就准备坐飞机回南京了。这番话起到了关键作用,让原本主张采取极端手段的人改变了主意。随着合作达成,蒋介石的行程也定了下来。

周恩来曾极力劝阻张学良,提醒他跟随蒋介石前往南京可能会遭遇不测。然而,张学良基于对蒋介石的信任,最终决定亲自护送其返回南京。

正如周恩来总理所预见的,张学良长期遭受蒋介石的软禁。这种状况一直持续到蒋介石和蒋经国相继离世,张学良才最终重获自由。

张学良对周总理的智慧和人格深感钦佩。即使在失去自由的日子里,他依然心系国家,向东北军发出指示,要求他们全力协助共产党的抗日行动。张学良的这种行为,不仅体现了他对周总理的敬重,也展现了他对抗战胜利的坚定信念。这种跨越个人困境,仍然坚持为国家利益着想的做法,令人敬佩。张学良与周总理之间的这种深厚情谊和共同理想,成为了那个时代的一个缩影,见证了两位伟人在国家危难时刻的担当与智慧。

遗憾的是,当张学良重获自由时,他那个时代的故交大多已离世。岁月流逝,曾经的伙伴们早已不在身边,让他倍感孤独。这段历史变迁,也让人们不禁感慨时光的无情。张学良虽然重获新生,但昔日的朋友和对手都已作古,留下他独自面对新时代的挑战。

这位跨越时代的著名军事领袖,最终选择了褪去所有光环,过上平凡的生活。张学良晚年决定在美国安家,直到2001年离世。他的一生从叱咤风云到归隐异乡,展现了一个历史人物不同寻常的人生选择。

他从不为自己的人生辩解,也绝口不提自己的成就或过失。他早已看淡一切,也宽恕了所有。