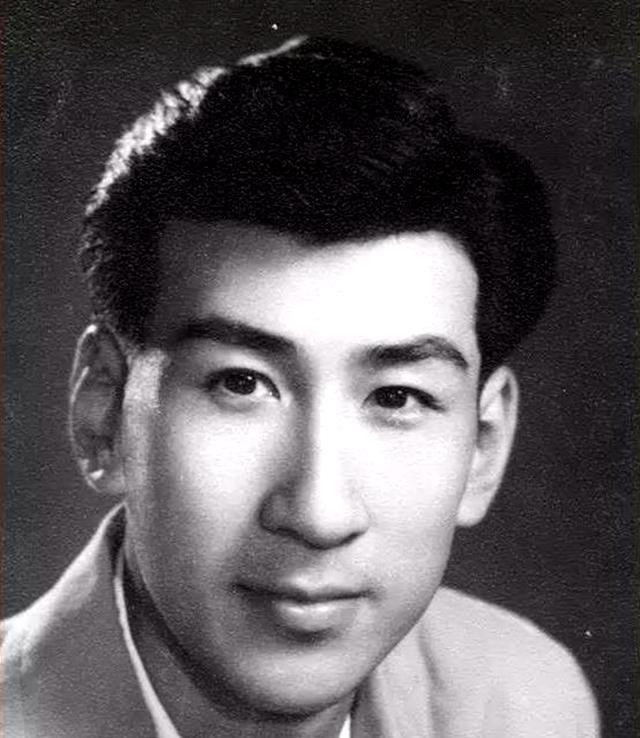

陈汝斌是中国电影史上一位不可多得的艺术家,他的一生与中国影视发展的关键阶段紧密相连。

1932年2月21日,陈汝斌在北京出生。

从小他对表演艺术就有着独特的敏感度。

在辅仁中学读书时,他就主动加入了晨曦剧社,参与排演《雷雨》和《日出》等进步戏剧。

这些经历为他后来的舞台感知能力打下了坚实的基础。

1950年,陈汝斌报考了中央电影局表演艺术研究所(北京电影学院前身),他的形体条件和台词功底得到了考官的高度认可。

然而,命运却安排他走上了另一条道路——译制方向。

这个选择虽然偏离了他的初衷,却意外地拓展了他在声音表现上的潜力。

在东北电影制片厂译制组工作期间(1952-1956),陈汝斌完成了从表演爱好者到专业声音艺术家的转型。

他为《复活》中的聂赫留朵夫、《舞台生涯》中的卡佛配音,逐渐发展出独特的声线控制技术。

无论是冒险英雄达维德的浑厚声场,还是悲剧人物拉兹的情感震颤,他都能精准传递。

1956年,陈汝斌参演了《寂静的山林》,这是他影像实践的突破性节点。

在这部影片中,他饰演的日伪翻译官金东植是一个复杂的角色,拥有双重身份。

通过巧妙运用译制工作积累的台词功底,陈汝斌将角色的心理矛盾外化为微表情控制,展现出极高的演技水平。

尽管主演王心刚凭借正面形象吸引了更多关注,但陈汝斌塑造的复杂配角已经显露出超越时代的潜力。

真正让陈汝斌确立表演地位的是1957年的《地下尖兵》。

在这部影片中,他饰演的地下党员艾永伯穿着美式军服,通过内敛的表演和胡同追捕戏中的长镜头演绎,成功构建了一个兼具智性魅力与革命信念的立体形象。

这种反差设计使角色更加丰满,也让观众看到了陈汝斌的深厚功底。

1960年代,由于直言体制弊端,陈汝斌遭受了创作禁令。

但他并没有因此放弃对艺术的追求。

在此期间,他研读斯坦尼斯拉夫斯基的著作,观摩法国新浪潮电影,保持了敏锐的艺术感知力。

1979年复出后,他在《保密局的枪声》中塑造了叛徒黄显才。

这个角色并非简单的反派符号,而是通过眼神飘移、手势迟疑等细节设计,展现出人性堕落的渐进过程。

更值得一提的是,他同时为正面角色刘啸尘配音,这种声画分离的创作实践在当时的表演体系中具有先锋实验性质。

作为长春电影制片厂演员剧团团长(1984-1992)兼译制分厂主管,陈汝斌推动了多项制度创新。

他建立了以戏代练的演员培养机制,制定了译制片口型校准的量化标准,引进了苏联戏剧教育体系。

1985年,他主导的《战争与和平》译制工程成为译制艺术的典范。

通过建立角色声音档案、设计方言适配方案等创新举措,这部作品不仅展示了陈汝斌的管理才能,也体现了他对行业转型期的责任意识。

如今,在数字媒体时代重新审视陈汝斌的艺术遗产,我们可以看到其三重当代价值。

首先,作为早期跨媒介实践的典型案例,他的经历为当下影视表演的声画关系研究提供了历史参照;其次,他在特殊历史时期的创作策略为中国电影体制研究提供了珍贵样本;最后,他在译制管理方面的经验对当前影视全球化传播仍具方法论启示。

陈汝斌的艺术人生轨迹折射出二十世纪中国影人在传统与现代、本土与外来文化碰撞中的创造性转化。

从声音实验室到银幕空间,从表演实践到制度建构,他留下的不仅是具体作品,更是值得持续解读的文化实践范式。

回顾陈汝斌的一生,我们不难发现,他是一位真正的艺术家。

无论是在银幕上还是幕后,他都用自己的才华和努力为中国电影事业做出了巨大贡献。

他的故事告诉我们,一个真正优秀的演员不仅要具备出色的演技,还要有不断探索和创新的精神。

正是这种精神,使得陈汝斌成为了中国电影史上的一颗璀璨明星。