你有没有过这样的经历?

装修时翻遍小红书、盯紧装修队,自以为避过了所有“网红雷”,结果住进去才发现——酒柜成了老干妈仓库、窗户下雨漏成“水帘洞”、洗澡排队等热水…这些藏在细节里的“暗箭”,才是最扎心的!

最近刷到一位装修博主的“入住一年血泪总结”,评论区炸出成百条“同款后悔”,突然懂了:装修不是“交作业”,而是一场和生活的“持久战”。

那些“看起来没问题”的细节,才是生活的“拆弹区”博主提到的第一个槽点,是酒柜“华而不实”。

有网友留言:“当初为了‘高级感’做了整面玻璃酒柜,结果全家就我爸爱喝两盅,现在塞满了零食罐和快递盒,朋友来串门都要解释‘这是收纳柜’。”这种“理想照进现实”的落差,其实暴露了装修中最常见的误区——重“展示”轻“需求”。

参考装修平台数据,超60%的家庭在入住1年内会调整家具功能,酒柜、装饰柜这类“面子工程”首当其冲。

就像博主说的:“实用才是王道,外人的眼光哪有自己用着舒服重要?”

更让人头疼的是“隐形隐患”。

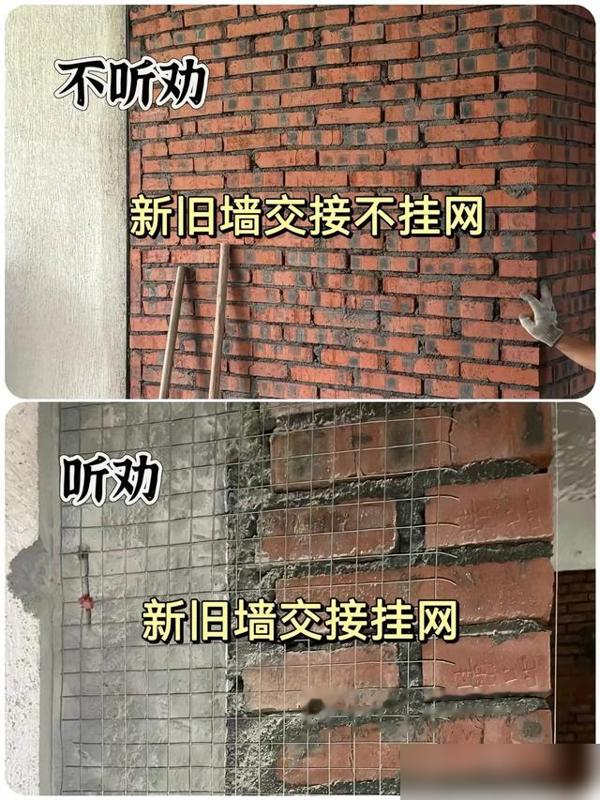

比如窗户外延没做防水斜坡,博主家下雨时窗户内侧“下小雨”;新旧墙交接处没挂网,住半年墙面裂出“地图纹”。

这些问题在装修时根本“看不见”,却在入住后成了“定时炸弹”。

装修后处理专家指出,墙面裂缝60%源于基层处理不到位,尤其是新旧墙衔接处未挂网加固;窗户渗水则多因防水斜坡坡度不足或密封胶老化。

这也提醒我们:装修不是“做完就完”,关键环节必须盯着工人做——你可以不懂技术,但得知道“该做什么”。

选择“贵一点”还是“省一点”?答案藏在生活里

选择“贵一点”还是“省一点”?答案藏在生活里博主的分享里,最引发争议的是“装修选择论”:封窗选一体式铝条还是穿插式?

橱柜用整张板还是拼接?

热水器选燃气还是电?

这些选择题的背后,其实是“短期成本”和“长期体验”的博弈。

拿封窗来说,穿插式铝条便宜30%,但用两年密封条老化,漏风漏雨;一体式铝条贵点,却能扛住5年以上的风雨。

有装修师傅透露:“现在年轻人装修,80%开头选穿插式,3年后90%想换一体式。”再看热水器,南方家庭5口人洗澡,电热水器加热慢到“前一个刚洗,后一个要等半小时”,燃气热水器却能“即开即热”。

博主那句“北方朋友可能不懂南方的痛”,戳中了多少人的生活细节——装修没有“标准答案”,只有“适合自己的答案”。

类似的纠结还在台盆、马桶、窗纱上重演。

台下盆好看但要加固,壁龛实用却被嫌“土”,轻智能马桶比全智能便宜却更“接地气”。

这些选择没有对错,却藏着生活的智慧:预算有限时,优先选“后期难改造”的(比如防水、封窗);追求体验时,咬牙选“用着舒服”的(比如燃气热水器、真皮沙发)。

就像网友说的:“沙发是每天要坐8小时的,布艺的用两年起球,真皮的越用越有光泽——早知道当初多攒俩月钱。”

装修不是“完成时”,而是“进行时”看完博主的总结,评论区最扎心的一条是:“这些问题我都遇到了,现在才明白,装修不是‘装完就结束’,而是‘住进去才开始’。”确实,装修是门“实践科学”——你以为买了网红窗帘就有“氛围感”,住半年才发现幻影纱比梦幻纱更遮隐私;你以为智能马桶“花里胡哨”,用久了才知道温水冲洗有多香;你以为壁龛“土气”,结果置物架上的水渍擦到崩溃…

装修平台数据显示,70%的家庭在入住1年内会进行“二次改造”,从换封窗到改电路,从拆酒柜到加壁龛,平均花费占装修总预算的15%。

这不是“交智商税”,而是“和生活和解”——我们终于学会了:装修不是“我以为”,而是“我需要”;不是“给别人看”,而是“给自己用”。

最后想对所有正在装修或准备装修的朋友说:别害怕“踩坑”,那是生活在教你成长;别迷信“完美方案”,适合自己的才是最好的。

装修的终极目标,从来不是“装出朋友圈爆款”,而是“住出日子里的舒服”。

毕竟,房子是用来“过”的,不是用来“看”的——你说对吗?