公元1127年正月的汴京城,护城河结着薄冰的寒意尚未褪去,金军铁骑已踏破这座当时世界上最繁华的都市。朱雀门外的矾楼酒旗委地,州桥夜市的叫卖声戛然而止,翰林图画院珍藏的千卷丹青散落尘埃。宋徽宗赵佶颤抖着在《腊梅山禽图》上盖下"御书"印时,不会想到这幅传世名作将成为北宋文化最后的绝唱。

第一章:盛世危局下的致命抉择1.1 艺术天子的政治迷途宋徽宗执政的二十五载,将中国古典艺术推至空前高峰。他首创的"瘦金体"书法刚劲清逸,主持编纂的《宣和书谱》收录历代法帖六千余卷,设立画院开创"院体"新风。但这位艺术天才在治国理政上却昏招迭出:任用蔡京推行"丰亨豫大"政策,铸造当十大钱引发通货膨胀;纵容童贯虚报边功,导致西北军费开支占财政收入七成。

1.2 海上之盟的战略失误1118年,宋金缔结的"海上之盟"本欲借金灭辽收复燕云十六州。但当金军势如破竹攻陷辽中京时,宋军二十万北伐之师竟被残辽守军击溃于白沟河。这场军事惨败不仅暴露宋军战力羸弱,更让新兴的金政权看清北宋虚实。战后交割燕京时,金人留给宋廷的竟是"城市丘墟,狐狸穴处"的空城。

1.3 权力真空下的体制崩塌1125年金军首次南下,徽宗仓促传位钦宗赵桓。新旧政权交替之际,中枢出现罕见权力真空:太学生陈东率十万民众伏阙请诛"六贼",禁军指挥体系陷入混乱,各地勤王部队各自为政。当种师道率西军精锐星夜驰援时,汴京守军竟因派系斗争拒绝打开城门。

2.1 汴京保卫战的最后曙光靖康元年正月,完颜宗望十万铁骑合围汴京。尚书右丞李纲组织军民"以炮碎其云梯,以火焚其洞屋",百姓拆毁蔡京府邸的太湖石作礌石。最危急时刻,钦宗亲登宣化门犒军,"卫士感泣,争以死报"。这场持续月余的防御战,展现了汴梁军民的血性。

2.2 和战之间的致命摇摆主战派李纲提出"坚壁清野,待敌自弊"的战略,主张集结陕西军与河北义军形成战略包围。但钦宗在投降派怂恿下,竟罢免李纲向金军献上黄金四百万两、绢帛百万匹。当金人索要太原三镇时,钦宗又密诏守将抗命,这种首鼠两端的外交策略彻底激怒金廷。

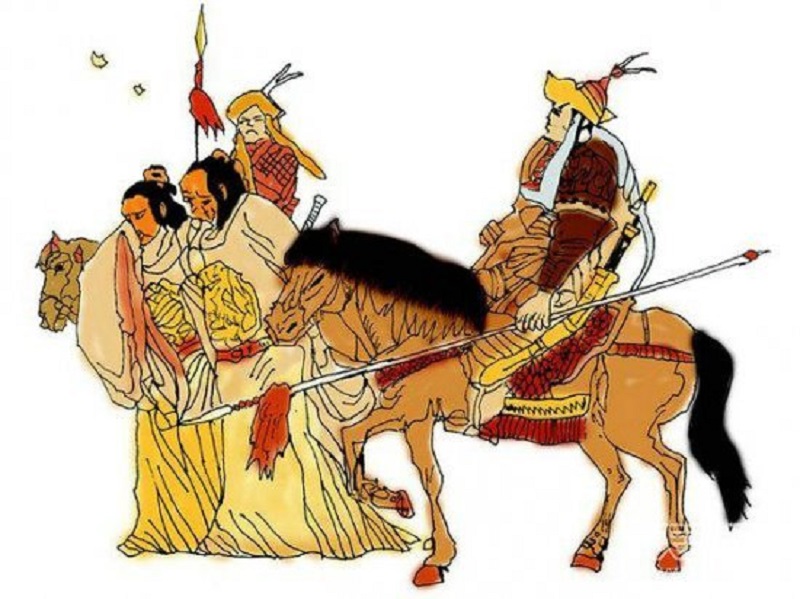

2.3 文明浩劫下的文化之殇1127年三月,金军押解徽钦二帝北迁的队伍中,不仅有后妃宗室,还有教坊乐工、百戏艺人、医官画师等各类技术人才三千余人。宣和殿收藏的九鼎八玺、景灵宫供奉的历代帝王画像、太清楼的孤本典籍,在这场"文化迁徙"中散佚殆尽。被掳北上的宋室女子途中"十人九病",有随行文士记录:"衣冠南渡浑如梦,回首中原泪满襟"。

3.1 军事体制的结构性缺陷北宋"强干弱枝"的禁军制度,导致边防军常年缺额达40%。厢军与乡兵沦为官员私役,骑兵比例不足十分之一。当金军铁浮屠重甲骑兵冲击时,宋军仍在使用庆历年间的砲车图纸。这种军事代差,在太原保卫战中体现得尤为明显:守将王禀率领饥民坚守二百五十日,最终粮尽援绝。

3.2 经济重心的历史性南移汴京陷落后,大量北方士族携带资本、技术南迁。临安府十年间人口暴增三倍,太湖流域出现"苏湖熟,天下足"的盛况。泉州港取代登州成为新的国际贸易中心,载满瓷器、丝绸的海船直抵波斯湾。这种被迫的经济转型,客观上推动了长江流域的开发。

3.3 民族融合的特殊催化剂被掳至五国城的宋室成员,客观上成为文化传播的使者。徽宗在囚禁期间创作的诗文在金国士林广为传抄,其女赵福金嫁给金太祖之孙完颜设野马,开启了宋金贵族通婚的先例。这种特殊历史情境下的文化交流,为后来的蒙元帝国民族政策提供了借鉴。

废墟上长出的文明新芽,当岳飞在朱仙镇大破金军时,不会想到他誓要"踏破贺兰山缺"的壮志,最终化作西湖畔的千古忠魂。靖康之变撕开了华夏文明华美锦袍下的虱子,也迫使这个古老文明进行深刻自省。从朱熹"存天理灭人欲"的哲学重构,到文天祥"留取丹心照汗青"的气节重塑,北宋的倾覆恰似凤凰涅槃,在文明阵痛中孕育出新的精神基因。这或许就是历史的吊诡之处——最深的伤口,往往开出最美的文明之花。