青苗法的执行

两宋时期的商人,要比农民更加担忧,铜币能换取物品数量的多与少——先简单介绍一下王荆公的青苗免役法为何会收取农民如此多的费用,青苗法亦称“常平新法”,熙宁二年(公元1069年)九月由制置三司条例司颁布施行,其目的包含两方面,一方面是抑制民间高利贷从而保护和赈济国家农业基础的普通民户,另一方面是是为了增加政府收入和皇帝收入,即所谓的藏富于国。

其内容主要是诸路以见存常平、广惠仓的一千五百万石钱各为本,如是粮谷,即与转运司兑换成现钱,以现钱贷给广大乡村民户,有剩余也可以贷给城市坊郭户。民户贷请时,须五户或十户结为一保,由上三等户作保,每年正月三十日以前贷请夏料,五月三十日以前贷请秋料,夏料和秋料分别于五月和十月随二税偿还,各收息二分。

在具体执行的措施上王荆公还要求对于不同户等的人设有不同数额的最高借贷数额,借贷以乡村农民为先,有剩余也可以贷给城市坊郭户,其利息规定最高不得超过30%,如遇灾害可以迟交利息。

这么做的目的是为了尽可能的防止商人和农业高利贷者对普通百姓的盘剥,以政府的财政实力为后盾给予农民正常标准的贷款使其能够完成农业任务并在最终将自己的所得变现成钱币再通过偿还贷款本息的方式收回国家,其设立的贷款标准在一定程度上也是合理的,之所以会出现像张方平所描述的巨额纳税款项。

其原因主要还是出在青苗法具体执行过程中出现了官员为了中饱私囊和贪功邀赏的行为,在利益的诱惑下导致官员强制百姓农民借贷和强制加息的行为近乎不可制止,这就在根本上破坏了青苗法的设立初衷。

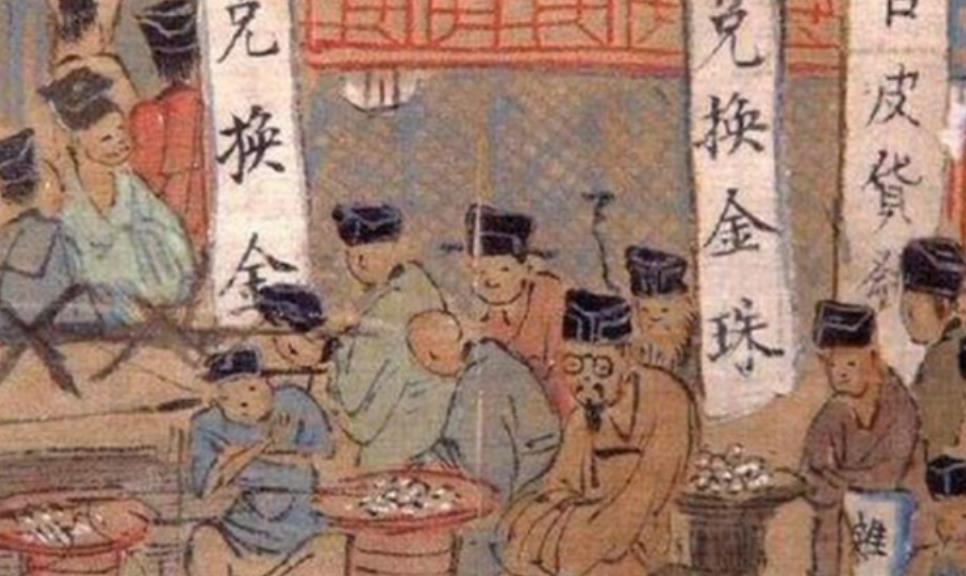

同时其中另一个重要原因就是在实际工作中政府规定无论是申请贷款还是偿还赋税和本息都要用钱币——也就是铜铁钱——来支付,这就导致农民一到了夏秋纳税之时就对铜铁钱币的需求暴涨,农民为了得到钱币除了去售卖自己的农业所得,剩下的就只有被高利贷商人和铜币兑换商人盘剥的命运,而且政府在此问题也没有其他有效的配套措施来帮助农民获得钱币,而商人们要么投放铜币的高利贷。

要么干脆贮藏铜币自己使用,再加上农民需求量大的事实,所以农民很难获得钱币。从而在社会上形成了一种周期性的对铜币的大量需求但总是求而不得的浪潮,这种周期性浪潮的长时间存在就会破坏底层百姓对钱币——尤其是铜币——的信任和对钱币缺少的恐慌。而且大量的铜币最终还是被政府收走,铜币在百姓和农民手中的流转时间很短,对钱币的缺乏感也就不断增强。

免役法的本质

免役法的本质情况亦是如此,无论是计产赋钱还是花钱雇工,其运转核心都是钱币从下而收归于上的一个过程。而最重要的解除钱禁的问题上,有许多研究文章都提出这一变法措施等于是变相承认了民间私销铸器和私销铸币的合法地位,以及允许铜币向外流散,这对“钱荒”的产生和加剧是要承担重要责任的。

甚至作为王安石变法的参与者宋代士大夫沈括在者从客观角度分析了造成钱荒问题的八条原因中第一条也是和张方平的观点一样认为开放铜禁加剧了钱荒,如果不施行铜禁那么国家的钱币将会消耗殆尽。但是以笔者拙见认为,无论是当时的士大夫如沈括、张方平,还是后世的研究者在对这一问题上的观点还是缺乏了一些具体的实际数据。

因为开放钱禁这一举动所关联的可能性非常之多,比如说当时的北宋社会上是否会出现一定的通货膨胀或者是人口增长速率与新币铸造速率出现差距并逐渐增大,如果是这种情况下推行解除钱禁的政策其实是正确的选择。而且对于当时的士大夫如沈括、张方平等人,他们对国家的财政实力是有着很大的误解的可能性的,其原因就在北宋时期推行的内库制度。

国家所拥有的货币是由皇室财产和朝廷资产两部分构成的,而士大夫们所能看到的只有朝廷的资产是几何,皇室的内藏库里到底有多少资产这很有可能是个未知数。

从北宋初期的太平兴国年间到仁宗庆历年间,人口增长大约四百余万户,假设一户为五口之家的话也就是两千余万,但是根据日本学者梅原郁先生的有关研究可以看到这期间北宋的内藏库支出了将近七千二百万余万贯。

同时,提出了著名的“宫泽假说”的日本学者宫泽知之先生在研究中曾提出过北宋初期太平兴国年间流通货币总量是约三千万贯,人均货币量换算下来近乎是一人一贯一年,很明显的是人口增加速率远低于货币发行增加率和实际数量。

那么这种情况下的通货膨胀是近乎必然的,所以在此之后的宋神宗时期,王安石推行解除钱禁很有可能是为了解决此前所积攒的通货膨胀问题,至于沈括等人的观点由于当时的统计能力有限,很有可能士大夫们没有实际的了解到有关数据,加之政治上的变法派和反变法派的斗争与真实情况出现差距的可能性也是存在的。

铜币外流与“钱荒”现象的联系

两宋时期国内外的货币运行情况的分析可以得出无论是国内货币经济体系的失衡还是国外铜币的流散都对北宋时期东南地区的“钱荒”问题产生了十分深刻的影响,那么究竟哪一个角度的问题对“钱荒”现象的产生影响更深?

不可置否的是,两宋时期国内的货币经济体系失衡所产生的影响是更具有直接性的,其对货币体系的崩溃产生的破坏力量也更大,给人们的直观感受也更深。但笔者认为,从经济学的角度看,铜币向外流散的事实对“钱荒”问题而言则是更加加深了“钱荒”出现的必然性。

为了解释这一问题,有必要先认真分析一下两宋时期东南地区“钱荒”的表层现象和其背后蕴藏的深层经济逻辑究竟是什么。

对于两宋时期的“钱荒”问题的表层现象目前学界已经有了基本统一的认识——即“钱荒”是指两宋时期在东南地区发生的,以民间百姓和小商人为主体的铜币使用不足现象。并且还要几个前提性的认识要加以补充,一是两宋时期并非铜币不足,而是在一种社会总铜币拥有量相当高的事实上发生的国内局部地区的“钱荒”问题。

二是对“钱荒”现象感受最深最直接的是农民、普通百姓和小商人,从皇室到朝廷再到大地主大商人群体其实并没有参与到对铜币缺失的恐慌中,朝廷和士大夫不断地提出相关治理“钱荒”问题的方案是为了保证东南地区的经济稳定以防止出现更大的问题。

再有一点需要强调的是“钱荒”现象只是在两宋时期的东南地区发生的针对铜币不足的一种危机,像四川地区发生的货币危机其本质铁钱购买力低下导致的,并不是传统意义上的“钱荒”问题,有文章在研究时将四川地区的铁钱危机也冠上“钱荒”名义的说法是值得斟酌的。

这样看来,其实两宋时期东南地区的“钱荒”问题并没有太过复杂,从现象上看主要是流通市场中的铜币数量在不断减少,导致民众对铜币产生了缺乏感,从经济学角度看,其实质应该是对铜币的一种信任危机。

从深层经济逻辑来看,民众对铜币的缺乏感应该被分为两种可能性,一种是自己手中可存储的铜币量非常稀少,这属于是对未来经济可持续的担忧;另一种是手中可流通的铜币量非常稀少难以应对当下的经济需求,这属于是对现实经济需求量的担忧。

而造成前者现象出现的原因往往是国家财政出现问题导致政府对市场的持续供应不足,民众就无法实现额外存储铜币的目的;而后者则主要是因为在市场中存在着“经济霸权”阶层,他们通过自身的优势大量的吸收市场中的货币导致市场上的现金流不足。

从铜币拥有主体的角度上看,往往商人要比农民对铜币的确实更加担忧,尤其是从事中转贸易的商人和小商贩以及部分从事商品粮买卖的农民,因为农民除了在夏秋两季的赋税缴纳中必须使用铜币交付,在其日常生活中还是可以采取以物易物的形式来满足自身本就不是很强大的经济欲望。

对多数农民来说吃饱穿暖才是真切的愿望,所以说这些农民对铜币缺乏的危机意识相对较差,他们只要有粮又何愁不能换取到铜币,只是换取的多与少以及能否满足赋税要求和自家生活所需的问题。

总的来说,商人手中如果没有足够的准备金又如何能进行贸易,高价值的金银虽然此时已经有了货币化的趋势,但是规模和常量都有限,而且基本集中于官方贸易中,为政府所掌握,民间商人是无法通过金银货币化来满足自身需求,而价值更低的铁钱因为“物重价低”更不可能被用作长途贸易的选择。