当长三角的机械臂昼夜不停运转时,远在东北边陲的松嫩平原上,地质锤与岩石的碰撞声正叩响新的时代强音

在双鸭山市郊外,勘探队员的防护靴深深陷入黑土地,他们脚下的岩层中,沉睡着一片足以改写产业格局的战略资源——超大型晶质石墨矿床的横空出世,为区域经济转型撕开了一道希望的天光!

资源禀赋重构经济天平

资源禀赋重构经济天平在中国区域经济发展的版图上,南北差异始终是道待解的命题,南方制造业集群的机器轰鸣声中,珠三角电子信息产业带每平方公里创造着2.8亿元GDP的奇迹;而北方传统工业基地的转型阵痛仍在持续,哈尔滨经济技术开发区的工业用地价格仅相当于苏州工业园的六分之一

这种失衡状态在双鸭山石墨矿脉显现真容时,出现了微妙的转机。

经过七年持续勘探,该矿床已探明矿石量突破5.8亿吨,其中晶质石墨矿物量达3100万吨

若以当前国际市场每吨高纯石墨3.8万元的价格折算,其潜在经济价值接近1200亿元

更令人振奋的是,矿体走向显示其可能延伸至鸡西、鹤岗等周边区域,整个三江平原石墨成矿带的远景储量或将突破亿吨级规模。

这种黑色矿物正成为新时代的"工业味精",在哈尔滨工业大学材料实验室里,科研人员通过球磨剥离技术,成功从石墨中制备出厚度仅0.35纳米的石墨烯薄膜

这种被誉为"材料之王"的物质,导电性能是铜的6倍,强度超过钢材200倍,正在重塑从柔性电子到航天复合材料的产业边界。

技术突围破解转化困局

技术突围破解转化困局资源禀赋的显现只是故事的序章,在七台河市某石墨深加工园区,德国进口的艾奇逊炉昼夜不息地吞吐着原料

这种能将石墨提纯至99.99%的核心设备,其采购价高达2.3亿元,且需配合特殊生产工艺许可使用

这折射出我国石墨产业面临的现实困境:虽然坐拥全球22%的晶质石墨储量,但高附加值产品市场被美日企业占据70%份额。

技术突围的曙光出现在沈阳材料科学国家研究中心,科研团队自主研发的化学剥离法制备技术,将石墨烯生产成本从每克500元降至80元

在抚顺某动力电池企业,采用这种国产石墨烯的锂离子电池,其能量密度提升至325Wh/kg,低温环境下容量保持率提高40%,装车测试显示新能源汽车续航里程突破800公里。

这种技术突破正在重塑产业链条,鸡西某石墨企业新建的数字化车间里,32台智能剥片机组成的生产线,将传统需要45天的提纯周期压缩至72小时

企业负责人算过一笔账:将球形石墨加工成负极材料的利润率可达48%,是出售初级产品的7.2倍。

产业生态孕育创新动能

产业生态孕育创新动能在佳木斯大学科技园内,一场特殊的产学研对接会正在进行,来自哈工大、东北林大的7个科研团队,正与23家石墨企业商讨组建创新联合体

这种深度协作模式已初见成效:校企共建的检测中心通过CNAS认证,其出具的鳞片石墨固定碳含量检测报告获得欧盟认可,为企业节省年检测费用超600万元。

资本市场开始闻风而动,在哈尔滨股权交易中心,石墨产业专板挂牌企业数量半年内增长180%,某负极材料生产商的Pre-IPO轮融资估值达到28亿元

更深远的变化发生在人才领域——牡丹江技师学院新设的石墨材料专业,首届98名毕业生被企业以平均月薪1.2万元预订一空,这个数字是当地制造业平均工资的2.3倍。

但硬币的另一面依然存在隐忧,在随机抽检的15家石墨企业中,有9家环保设施运行不达标,某企业废水总铊浓度超标11倍被立案查处

这提醒着我们:资源开发必须恪守生态红线,漠河某矿区采用的"边开采边复垦"模式,将植被恢复周期从8年缩短至3年,或许指明了可持续发展路径。

战略棋局中的东北突围

战略棋局中的东北突围当全球新能源汽车销量突破3000万辆大关,当SpaceX星舰搭载着石墨烯复合材料冲向太空,这场由黑色矿物引发的产业革命正进入高潮

双鸭山的勘探现场,物探工程师在三维地质建模系统中标注出新的异常区,仪器显示地下800米处存在高品位矿体延伸。

这不是简单的资源发现,而是重构经济地理的重要支点,从密山口岸驶出的中欧班列上,装载着石墨负极材料的集装箱正奔赴德国杜伊斯堡,这些高附加值产品单柜货值达47万美元,相当于传统煤炭出口的120倍!

在沈阳自贸片区,某外资企业投资12亿元建设的石墨烯导热膜项目即将投产,达产后可满足全球30%的5G基站散热需求。

东北振兴的叙事正在被重新书写,当鹤岗某石墨产业园的智能工厂里,机械臂将石墨烯导电浆料精准注入储能电池模组时,240公里外的松花江畔,始建于1953年的某老牌装备制造厂,正将石墨密封件产品装车发往巴基斯坦核电站

传统工业基因与新兴材料技术的碰撞交融,正在黑土地上谱写新的篇章。

破局者的时代答卷

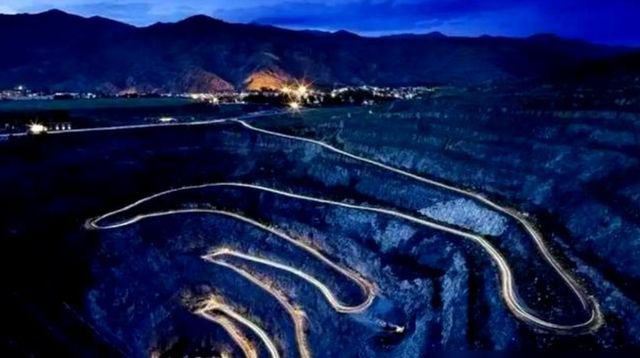

破局者的时代答卷资源禀赋的再发现,本质上是发展思维的革新,从依兰县废弃矿坑改造的科普教育基地,到双鸭山规划中的石墨产业新城,东北大地正在经历从"黑色经济"到"绿色智造"的深刻转型

当全球石墨创新指数显示中国研发投入强度提升至2.8%,当首个石墨产业国家标准在哈尔滨诞生,这场静默的产业革命终将证明:资源诅咒可以打破,老工业基地的凤凰涅槃,或许就藏在这片黑金矿脉的晶体结构之中。