曹魏嘉平三年(公元251年)那会儿,邓艾刚在陇西抵御蜀军的战役里表现出色,大放光芒呢,随后他就把目光投向了北方的并州地区啦。

他发觉那处的匈奴部落好像不太安分,右贤王刘豹把分散的各匈奴部落整合为一部,武力十分强大,这情况着实令人有些担忧呢。

那位已年过半百但正处上升阶段的名将献出一绝妙之计,如同釜底抽薪。其提议把刘豹所部拆成两国,接着拉拢其中一方,让其居雁门,借此离析其势、削弱敌寇,可不费兵力就保边境安稳。

那会儿高平陵之变已然发生,司马氏正一步步侵吞魏国政权。尽管内外皆不安宁,可天下一统之势已难阻挡。并州有点异动算小状况,忍忍就过,毕竟匈奴威慑力早大不如前啦。

自东汉起,匈奴分成南北两部,南匈奴慢慢往中原内迁并依附王朝。中原统治者挺乐意这情况,毕竟既能削弱匈奴实力,又可增添抵御其他少数民族的力量呀。

建安末年那会,曹操想着要强化对南匈奴的管控呀,就把单于的部众分成了五部,还挑了官员去当司马来监视呢。南单于没办法,只能离开单于庭,跑到魏国都城去当人质住着咯。

自曹操起直至邓艾,所秉持的皆是同一种策略呀,那便是不停地去分化,持续地搞分化,一个劲儿地进行分化呢。

南单于与诸名王入质中原,无奈和匈奴部众分离。同时,匈奴部众常被分化成数国,还得和汉人及其他少数民族共居。即便有武力,可实则如散沙,没啥可怕的。

在邓艾提出分化匈奴建议的四十八年后,西晋贾南风主政之时,江统呈上那著名的《徙戎论》。其忧心忡忡提及并州状况:“如今五部人数众多,达数万之户,比西戎人口还旺。”迁出关外是他认为的上策。

然而,汉人与各少数民族杂居已然成为一种必然态势。想隔离华夷压根就行不通,即便这提议被采用,也只会引发更严重的变乱。实际上“戎狄乱华”并非起因,而是西晋王朝导致的后果呀。

说来也巧,那第一颗果儿呀,恰好就掉到了并州这块地方呢。

【01】

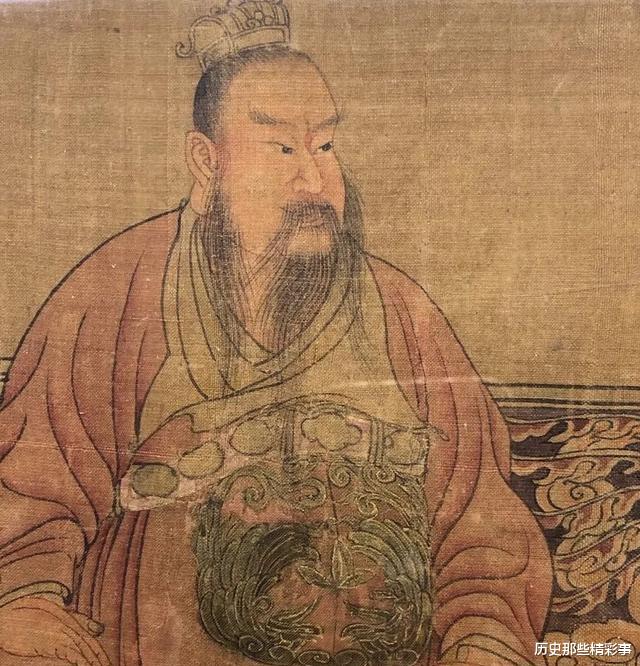

在曹魏咸熙之时(264到265年期间),身为南匈奴送来“上供”人质的刘渊,他来自并州,就这样踏入了洛阳这座城。

刘渊的族属争议颇大。史载其为匈奴人,父亲是右贤王刘豹,可经学者考证,刘渊大概率是“杂胡”里的屠各人呢。

匈奴帝国原本就由诸多部落族群构成,南迁后与并州屠各混居,已然融合。甭管刘渊是不是刘豹之子,有无匈奴嫡系血脉,他肯定出身匈奴贵族,不然当不了质子呀。

刘渊打小便是个被汉化的“新匈奴人”。他研习汉语,诵读《诗经》《尚书》《孙吴兵法》《史记》等经典之作。而且,其弓马功夫相当厉害,依旧保有草原重武的那种特质。

他跟同门讲过:“看书时,我总瞧不上随何、陆贾没武艺,周勃、灌婴缺文才。君子该无所不知,不然是耻辱呀。随、陆遇汉高祖没建功,周、灌逢汉文帝未兴文教,太可惜啦!”他就想当辅佐皇帝且文武兼备的“君子”。

遗憾的是,在洛阳这座城市,他的理想压根就没办法达成呀,仿佛命运早早就给其理想的实现之路设置了重重阻碍,使其难以如愿。

那时的洛阳对胡人只是占有式的喜爱。魏晋高官钟情并州胡奴、胡婢,正始年陈泰任并州刺史时,拒帮“京邑贵人”买奴婢,可见风气。胡人奴婢多作家内侍奴,贵族间还流行胡床、貊盘等“胡物”。

这种所谓的“爱”,其实暗藏着对其他民族的掌控之意,还透着一股高高在上的优越感,实在是一种扭曲且不当的情感表达。

西晋王朝一心追求且刻意营造万国来朝、海纳百川的盛世之景。刘渊在洛阳主要就是参加晋国各类典礼,以称贺者身份接受皇帝恩赐,宛如无人在意的龙套,陪着皇帝搞那作秀之事。

好比那亡国之君刘禅,即便满心无奈,也得讲出“此间乐,不思蜀”这般恭维之语,以此表明蜀亡是天命使然。大家皆是沦落之人呀,或许他们内心的感受是彼此相通的呢。

刘渊在洛阳并非孤身一人,他有着不少朋友呢。这些朋友大多是来自并州的汉人同乡,在诸多方面,他们可都给刘渊提供了相当可观的助力呀。

就拿太原王氏家族来讲吧。其与刘渊的情谊由来已久,刘渊七岁丧母哀号时,太原司空王昶赞赏并派人吊唁。刘渊青年在上党和王昶之子王浑成挚友,后王浑向晋武帝荐刘渊平吴,却因“非我族类”之议作罢。

就说上党人李熹吧,秦、凉地区闹动乱时,他上书提议让刘渊当将军,带匈奴五部去平乱。可这提议遭反对,反对者称:“刘渊若平了凉州,那对凉州而言是劫难,他如蛟龙得云雨,怎会甘居人下。”

然而,王浑、李熹他们举荐刘渊可并非单纯因乡党私情帮扶哦。极有可能是看中了刘渊身后的匈奴五部呀。那时并州胡、汉杂居已久,并州士族为保全家族,去拉拢刘渊,这无疑是稳赚的投资呢。

刘渊一心想凭借自身为朝廷立功,可就因出身的缘故,多次尝试皆碰壁。并且他没法离开,毕竟成了质子后,时刻都处于被监视的状态呀。

某天,刘渊于九曲送别好友王弥返乡,不禁落泪道:“王浑、李熹与我同乡,他俩在皇帝面前夸我后,谗言便起,实是害我呀。我本无意仕途,你也知晓。我怕会死于洛阳,与你永别咯。”

伴着一声长叹,他纵情饮酒,继而仰头长啸,将积压多年的愤懑尽情宣泄而出,听闻之人皆不禁泪流满面,难抑伤感。

之后这番话就传到了齐王司马攸那里,司马攸转身便向皇帝去告状了,还声称:“要是不把这人给除掉,那并州可就没法安宁啦。”

在生死攸关的时刻,王浑挺身而出说道:“咱大晋对待远方之人当施予恩德呀,哪能毫无缘由就去杀害人质呢?”

这话可太对司马炎的心思啦,可不是嘛,吉祥物哪能随随便便就杀掉呀?要是真给杀了,那还能称得上是盛世么?

刘渊居然就这么幸运地保住了性命,在种种机缘巧合之下,成功逃过一劫,得以继续存活于世,也算是十分侥幸了。

【02】

在洛阳待了二十多年后,刘渊总算迎来了能一展身手的契机,那便是获委任担任匈奴的北部都尉一职啦。

自他成为质子后,此次是头一回离开洛阳。回并州老家任职起,直至因部落有人叛逃出塞而卸职,这一干便是十年呐。当时人评价刘渊,说其明刑法、禁奸邪,还轻财好施、待人真诚,引得各方才俊纷纷前来呢。

刘渊这长达十年的任职经历至关重要。在此期间,他充分展现自身能力,获匈奴五部认可,非如南单于般形同虚设,同时还赢得了部分晋人的支持呢。

公元300年,也就是永康元年,当时掌控宿卫禁军的赵王司马伦举兵起事,把把持朝政的贾后、张华等一干人等给杀了,随后还废掉惠帝,自己登上皇位,就此“八王之乱”拉开了帷幕。

就在那个时候,刘渊碰到了他的“贵人”——成都王司马颖。和在晋武帝时期老是被猜忌、难以施展才华的情况不一样,刘渊获司马颖充分信任,官职不断升高,手中权力也越发变大。

之后,并州刺史司马腾与安北将军王浚举兵征讨司马颖,还调鲜卑兵马来帮忙。司马颖吓得不轻,想弃邺城带惠帝奔洛阳。刘渊劝其守邺城别南下,还提议发匈奴五部之力反击,司马颖心动,封刘渊官职,刘渊便顺理成章回五部了。

此次仿若打开了潘多拉魔盒一般,历史竟朝着司马颖全然未曾料到的别样路径发展而去,一切都脱离了他原本的预想。

那时候,并州的匈奴瞅见天下乱成一团,心里早有了反叛的想法,只是缺个有声望的带头之人。于是左贤王刘宣他们就盯上了刘渊,偷偷推举他做了大单于。

刘渊回到五部后,一开始确实打算出兵去援助司马颖呀,压根就没想着立马造西晋的反呢,他最初的想法还是挺单纯的,就是想帮司马颖一把。

获悉司马颖撤出邺城且南下洛阳的消息后,刘渊大骂:“司马颖不听我劝告,狼狈逃窜,就是个奴才。可我跟他有约定,不能不救。”随后打算派两万步骑兵,去迎战鲜卑。

刘宣他们瞧着大事难成,赶忙苦苦劝谏说:“晋朝没德行呀,把咱们当奴隶般使唤。如今司马氏父子、兄弟互相残杀,这分明是老天厌弃晋朝,把好时机给了咱们。要是不抓住,可就遭殃啦!”

汉人役使胡人、胡人成田客的情形确实存在,可不能讲晋朝把全部匈奴都当成奴隶呀。这种极端表述,实则是种动员手段罢了。匈奴贵族没了往日权势与地盘,受汉族制度压制,太平时能享富贵,大乱就会爆发失落愤怒。

刘渊大半辈子都身处洛阳构建的那种四方归心的天下秩序下,于当时而言,他不过是个小小点缀。现在他明白过来了,这秩序并非一成不变,说不定天命也会垂青一个匈奴人呢。

【03】

造反这事,刘渊与刘宣心里头的想法可有着明显差别呀。虽说都是走上了造反这条路,但他俩各自琢磨的事儿,压根就不是一回事儿呢。

刘宣打算借助鲜卑、乌丸等民族之力,让匈奴重振威风,重现“复呼韩邪之业”。可自幼汉化的刘渊野心更大,他认为应做高山峻岭,要当如汉高、魏武般人物,不满足只做呼韩邪单于。

对刘渊而言,当皇帝这件事,既承载着他内心的野心,也体现着他行事的那份谨慎。二者兼而有之,共同构成了他对于皇位的复杂心思。

在并州,匈奴五部力量虽有绝对优势,可放之整个北方,优势就没多少了。单于那面旗帜,拢不来汉人之心,也得不到其他民族支持。况且对手是西晋,再咋说也是瘦死骆驼比马大,人心大多还是向着晋呢。

于是,刘渊得有一面能超越民族特性的旗帜才行,而他最终选定的便是“汉”这个旗号。

他先是编造虚假身份,冒充汉氏后人,借此标榜自身为刘氏正统。想当年汉高祖把宗女嫁予冒顿,双方约为兄弟。如此一来,单于若与汉帝是兄弟,那刘渊可不就成了汉家外甥嘛。

公元304年10月,刘宣等人欲给刘渊上帝号,刘渊却拒绝了,称“晋氏尚在,四方未稳,当遵高祖(刘邦)之法,暂称汉王”。他先称王不急称帝,意在淡化反晋意味,以争取汉族民众支持。

在登上类似汉王位之时,他竟将刘邦称作“我太祖高皇帝”,刘秀唤为“我世祖光武皇帝”,连刘禅都尊为“孝怀皇帝”,仿佛成了刘邦直系后裔。一个匈奴人,竟呼吁恢复大汉江山,实乃历史奇事一桩。

这一策略显然大获成功,据史记载,“远人归附者数万”,众多士族百姓汇聚于“汉”旗下。刘渊称王次年就向外拓展,进占河东,威胁洛阳,上郡鲜卑、王弥、石勒等割据势力皆纷纷投降。

公元308年10月,刘渊登上皇位,成了中国历史上首位称帝的胡人。他努力隐藏自己的民族属性,其建立的汉国,制度上满满中原王朝味道,仿西晋设置官职,连国都门名都和洛阳相同。

次年,汉国的大将军把晋军给击败了,还将三万男女沉入黄河。刘渊知晓后勃然大怒,斥责道:“你还有何颜面来见朕!这岂是天道能容忍的?朕要除的只是司马氏,百姓何罪之有!”甭管这话真假,确是中原皇帝的做派了。

为统摄境内诸多少数民族,像鲜卑、乌桓、氐、羌等,他施行了胡汉分治举措,对汉人用中原那套法子,对少数民族则依草原的方式来对待。

彼时刘渊已病入膏肓。他心里清楚,汉国乃仓促建成,所遇难题纵览史书都寻不到解法,究竟该坚持胡汉分治还是统一制度?该保留草原特色还是彻底汉化?该隐匿匈奴身份还是标榜正统?

那些难题他处理不了,不过有个对象,非得搞定才行,也就是龟缩于洛阳的西晋王朝呀,这事儿可没法回避,必须得有个解决的法子。

要是西晋没被灭掉,刘渊就一直是反叛者呀。这不,即位后他两次让儿子刘聪集结兵力去攻洛阳,想灭了西晋呢,可惜最后都失败了。

公元310年,也就是永嘉四年的时候,刘渊离世了,而他身后留下的,是一个极为庞大且棘手到根本没法去妥善解决的烂摊子呀。

【04】

刘渊离世后,汉国便陷入了内乱的局面。最终,刘渊的儿子刘聪靠着武力手段,把兄长杀害,进而成功夺取了帝位。

刘聪的人生路径与其父极为相像。幼时接受汉化教育,二十岁左右在洛阳交游名士,后返并州获匈奴五部拥护。帮父亲成就大业时,他尽显卓越军事才华,所以即便篡位,尚武的匈奴人也不以为意。

刘聪刚一即位,就把目标锁定在了洛阳,准备对其有所行动,将自己的攻击方向径直对准了这座城市。

彼时,石勒在洛阳东北的赵、魏区域活动,王弥于洛阳东部兖、豫等州转战,刘聪掌控洛阳西北诸多郡,已对洛阳呈包围态。他遂派刘曜、王弥等攻洛阳,掠周边多地,陷上百壁垒,又遣呼延晏率二万七千兵直扑洛阳,晋军屡败。

当各军集结完毕,洛阳已没了抵抗心气。刘曜、王弥等放任士兵大肆劫掠,抢夺财物。刘曜闯进宫中,杀害晋太子等二十多位王公大臣,百姓也有三万余人丧生。晋怀帝、羊皇后及传国六玺被送至汉国都城平阳,即“永嘉之乱”。

刘渊养子刘曜,身为汉化程度颇高的匈奴人,见晋室已可控,便禁王弥大肆劫掠,为此不惜火并。停战之际,王弥劝其迁都洛阳,可刘曜却露野蛮相,放火就走,气得王弥大骂,随后王弥率军回据青州。

某日,刘聪大宴群臣,让怀帝身着青衣斟酒伺候。晋国旧臣见曾经的帝王这般低声下气伺候人,不禁恸哭起来。刘聪极为反感,瞅准时机,毒死怀帝,还将十多位晋旧臣给处决了。

长安这边得到了怀帝遇害的消息,随后怀帝的侄子司马邺登上了帝位,此人便是晋愍帝啦。

之后,汉政权接连对关中发起多次进攻,可都没取得啥成果。一直到汉建元二年(316年),刘曜攻破长安外城,晋军只得退到内城坚守。那时长安内外联系中断,城里没粮,甚至出现人吃人现象,大半人死去,晋愍帝无奈出城投降,西晋就此灭亡。

晋愍帝的结局和晋怀帝如出一辙呀,在宴会里被逼着给人斟酒,还公然被刘聪百般羞辱,最终也落得个被随意杀害的凄惨下场呢。

虽说汉政权拿下洛阳、长安,俘了怀、愍二帝,灭了西晋,可其间战事着实艰难。诸多迹象显示,匈奴人无力完全掌控洛水、渭水流域。刘聪虽为中原名义上的共主,地方的石勒、王弥等却并非全然忠心。

就在如此危机重重的局势下,刘聪却跑去享乐了。他将国事交予儿子刘粲,自己一头钻进后宫,啥都不管。还设立上、左、右皇后封妃嫔,弄出“三后并立”,最多时十一人持皇后玺绶,史上罕见。

大约在318年那会,刘聪被身边近臣给糊弄了,竟把皇太弟刘乂给杀了,还牵连一万五千多人呢。刘乂可是刘渊的嫡子,又是氐族首领外孙,他这一死,匈奴与氐羌联盟就散了,“氐、羌叛者十余万落”,汉政权国力也大不如前啦。

没过多久,刘聪因病离世,他儿子刘粲登上了帝位。之后外戚靳准把控大权,先是把刘氏子弟逐一铲除,接着抓了刘粲并杀掉,还把刘氏男女不论老少全在东市杀害,又掘了刘渊、刘聪的陵墓,烧了刘氏宗庙。

刘聪刚离世不久,坟头草都还没冒头呢,刘家就惨遭屠戮殆尽。也不知这情形,能不能算作是他生前残暴不仁所应得的报应呀。

【05】

靳准发动政变后,刘渊家仅存的就是镇守长安的刘曜啦。他不费啥劲就平定了叛乱,还登上皇位,可奇怪的是,他居然把国号由“汉”给改成了“赵”呢。

情况已然发生了改变呀。原本的形势如今已不再是老样子,各种因素相互作用下,整个局面都有了新的走向,和之前相比,确实是大不一样喽。

西晋王朝飘摇着已然灭亡,自视为华夏正统的东晋政权迁至长江以南,偏安一隅。曾与晋朝争合法性的“汉”国号,这会儿好像没啥利用价值了。北方的石勒势力不断壮大,刘曜的主要敌手也从司马氏变成了同为胡族的石勒。

刘曜已无需再去冒充汉室后人啦,完全能够大大方方地以胡族后裔的身份,在中原的核心地带堂而皇之地称帝呀。

他把国号改成“赵”,原因是不认可石勒在河北的统治,毕竟石勒势力范围恰是古时赵地。刘曜改国号没多久,石勒也自封赵王,这便是史称的“后赵”。

俩姓赵的相互争斗起来呀,结局那肯定是只能有一人继续存活喽,没办法,这争斗的局面就注定了没法两全呀。

刘曜为应对石勒,极为注重笼络关中各民族。关中民族构成相当复杂,匈奴人在此优势不大。刘曜对各部族采取拉拢、打击、迁徙等举措,由此逐步稳固了匈奴在关中的统治。

公元324年,刘曜征伐河西张氏,据史书记载,其率领“戎卒二十八万五千”。那击鼓之声震得大地发颤,对手见状望风而逃。如此庞大军队,不可能仅靠匈奴五部,关中其他少数民族应是主要构成部分。

不管哪个胡族建立统治,统治者总归是“少数民族”,其他民族反抗时就是多数民族。前赵立国靠五部强大与其他民族合作这两大基石。但匈奴五部非铁人,会有各种状况,力量不足时前赵便会陷入危机。

在两赵相争前期,彼此有胜有负。刘曜察觉到中军宿卫及五部旧人皆是老弱病残没法用,便亲自组建“亲御郎”军,成员为匈奴五部贵族子弟,可仍难挽匈奴五部衰落态势。

公元328年,石勒兵分三路朝刘曜攻去,刘曜赶忙在洛西部署十万兵力与之抗衡。战前刘曜喝了不少酒,常骑的马莫名摔倒,便换骑小马。战时石勒令石虎直击刘曜中军,自己带兵前后夹攻,前赵强军竟不堪一击,溃败而逃。

刘曜逃窜之际坠马遭擒,而后被石勒杀害,紧接着前赵便被后赵给兼并了,至此前赵的历史就此落幕,后赵势力得以进一步扩张。

十六国历史有个常见情况:当权部族往往军事暂具优势,可人口处劣势。不管它追崇汉文化还是坚守胡族特性,军事优势会渐失,人口劣势难改,新挑战者会出现,北方动荡根源便在此。

【06】

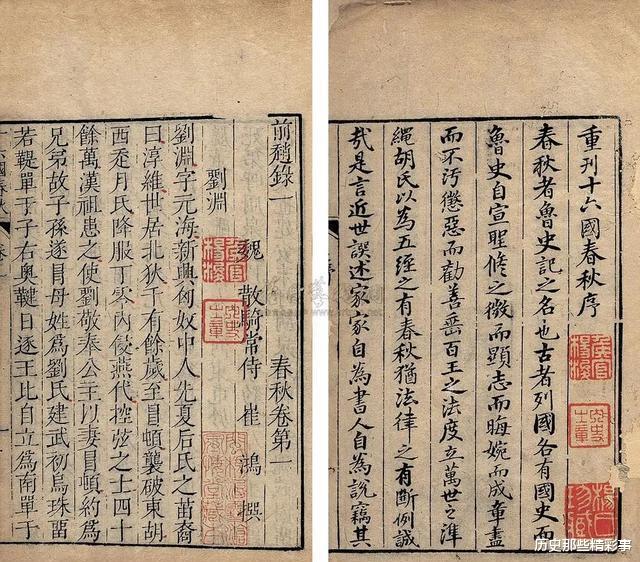

有个挺有意思的事儿,后世史书里,史官描绘那些十六国君主的时候,好像都照着一个统一的模子来呢。他们各自的故事五花八门,可形象看上去却没太大差别。

其一,这些君主看上去都颇具文化素养。他们在诸多方面的表现,都能让人察觉到其身上有着较为深厚的文化底蕴呢。

刘渊年少便爱学习,常阅《毛诗》《左氏春秋》等经典。刘聪亦好学,经史精通,草、隶拿手,还能写诗。刘曜会作诗且书法佳。前秦符登广览书传,后秦姚兴战乱中也手不释卷,此类例子多不胜数。

再者,在这些君主的身上都存在着神异非凡的地方。他们往往有着不同寻常的表现或经历,仿佛被赋予了某种超乎常人理解的特质,显得格外独特神秘。

刘渊未出生时,其母呼延氏在龙门求神赐子。没多久,有条头上两角的大鱼游至祭神处。当晚呼延氏梦到那鱼化为人,拿约半个鸡蛋大的物件给她,称是太阳精华,吃了可生贵子。13个月后,刘渊诞生。

在刘聪尚未出生之时,他的母亲也曾梦到太阳进到了肚子里呢。经过了15个月的时间,刘聪便呱呱坠地,来到了这个世上啦。

上古之时,这类感生神话就常现于史册啦。要说和刘渊父子出生“神迹”最相近的例子,得是汉武帝诞生那事儿,其母王夫人怀着他时梦日入怀呢。真让人不禁猜测,十六国历史莫不是史官照着《史记》写的呀。

苻坚诞生之际,据说有神奇光芒出现,这估计是抄袭《后汉书》里的桥段呀,毕竟汉光武帝出生时同样有此类神光记载呢。

像刘曜、苻坚、姚襄、慕容垂等这些人,他们都有着“垂手过膝”的特征,据推测呀,他们大概是在效仿刘备以及司马炎的这种体态特点呢。

不难看出,十六国君主呈现出的各类奇异特点,在华夏历史那丰富的帝王库里,均能寻得与之匹配的参照样板呀。

史官许是有这么个小心思:拷贝华夏史书里现成的故事,让读十六国历史的人,下意识联想到秦汉魏晋故事,把十六国历史当成华夏帝国史延续。可这对想探究真相的后人就麻烦了,哪段真哪段假,至今没定论。

史官的职责并非塑造“华夏化”的往昔,而是要开创“华夏化”的未来呀。就好比刘渊自称汉室后裔,其目的不是掩盖匈奴的过往,恰是要打造匈奴的将来呢。

那些高度模式化的历史文本,始终在警示着统治者(不管是汉族还是其他民族的)这片土地承载的文化传统,它塑造着全社会的文化认同,最终让文本里的“历史”化为正在上演的历史。

以往、当下以及将来,并非仅为时间上的先后排序,有可能是接连不断的循环。在历史这般循环当中,时间兴许没了意义。就如刘渊引发的十六国乱世,那大分裂大乱斗时期,人们唯有靠营造历史幻觉,应对生存难题,走出精神困境。