1911年10月10号,这一天是农历辛亥年8月19日,武昌打响了起义的第一枪。这枪一响,那动静可不小!才过了十二天,到了10月22号,湖南和陕西在同一天搞起了起义,还宣布不再受清朝管了,自己独立啦!就这么一个多月的工夫,江西、山西、云南、贵州、浙江、江苏、安徽、广西、福建、广东、四川、上海、新疆,这些地儿全都宣布独立了!

在革命大潮面前,满清的京师八旗以及各省驻防的八旗部队表现各不相同。这些跟着皇帝入关、世代享受皇恩的八旗军,有的死硬抵抗,结果被消灭了;有的比划几下就把枪交了;还有的干脆就讲和投降了;甚至有的好像觉得这事和自己没关系,压根不管大清朝亡不亡,就这么把隆裕太后和宣统皇帝这对可怜的母子硬生生地推给了像豺狼一样的袁世凯。

“咱这大清朝啊,八旗那可是根本,国家没什么比这更重要的了。”可这八旗要是衰败喽,那失去根本的大清朝也就得玩儿完啦。

【八旗规制】

1583 年,明万历十一年的时候,努尔哈赤靠着十三副铠甲起兵啦,开始干统一女真各部的事儿。仗打得一场接一场,还都打赢了,队伍也从一开始的一支“黑旗军”,慢慢变成了红、黑两旗,后来又发展成黄、白、红、蓝四个纯色旗。到了 1615 年,也就是万历四十三年,努尔哈赤把除了叶赫部之外的女真各部都给统一了,弄出了八旗满洲,这时候他手底下已经有五六万兵马了。转过年来,他以八旗制当基础,建立了后金政权。

在后金的管辖范围内,所有人都被编进了旗里。按照八旗制的规定,三百户算作一牛录,设一个牛录额真。五个牛录组成一甲喇,设一个甲喇额真。五个甲喇构成一固山,设一个固山额真,还有副职梅勒额真。在满语中,旗帜叫“固山”,“额真”的意思是主。所以,每旗的统领固山额真就是旗主。

旗是以牛录作基础单位的,牛录不但是一种社会组织,还是作战时的一个编制单位。一般来说,每牛录有三百户,每户都有一个壮丁被编在牛录里,要是父亲死了儿子接着来,哥哥没了弟弟顶上。八旗制度是“用旗来统领军队,用旗来管理百姓,出去就是兵,回来就是民”。八旗兵丁平常打猎搞生产,打仗时就穿上装备去打仗。以八旗作为纽带,把全社会的军事、政治、经济、行政、司法和宗教都连结成一个组织很严密的社会整体。这种兵民合在一起的军政一体化体制,让女真人紧紧地组合在一块儿,全民都能当兵,军队的战斗力特别强。

努尔哈赤创造了八旗制度,这一制度是清朝的核心,对清朝定鼎北京、进入中原、统一华夏以及稳定政权起到了关键作用。

因为战争老是打胜仗,征服的地方和人越来越多,于是在1635 年弄了八旗蒙古,到 1642 年又搞了八旗汉军。这样一来,八旗军就有八旗满洲、八旗蒙古、八旗汉军这三个部分了。满族人都被编进旗里,这些人叫旗民,也叫在旗的。所以就有了只要是满人就是旗人的说法,可旗人不单单是满人,而是由满、蒙、汉三个民族的人构成的。

【八旗军的分布】

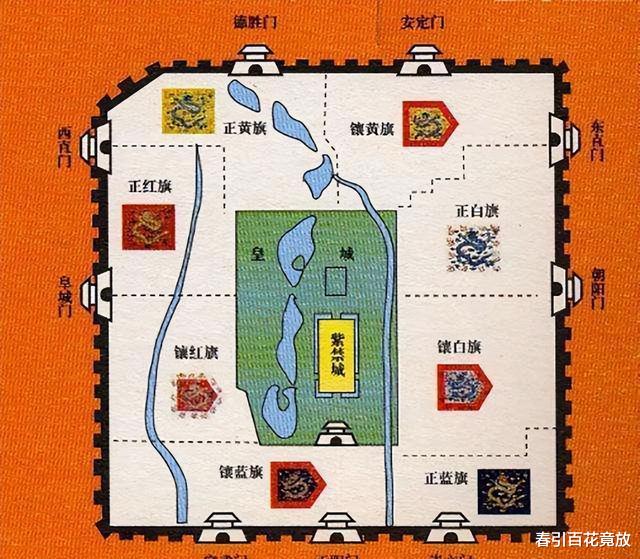

清朝入关后,按照五行相克的说法,守卫京城的八旗根据方位进行驻扎。“两黄旗在正北,因为土能克水。两白旗在正东,因为金能克木。两红旗在正西,因为火能克金。两蓝旗在正南,因为水能克火”。这当中的八旗军主要是八旗满洲,被叫做禁旅八旗、驻京八旗,通俗点说就是皇上的禁军。顺治那时候,兵力大概有8万人,到乾隆年间大概是10万,清末的时候增加到12万人左右。另外,还从八旗中抽了一些兵,派到全国各个重要的城市和军事要地,这叫驻防八旗,到清末的时候,也差不多有12万人左右。

顺治十七年(1660 年),皇上有旨,满文里的固山额真,还是叫固山额真,可汉文得叫都统;梅勒章京呢,得叫副都统;甲喇章京(额真),得叫参领;牛录章京,得叫佐领。在满语跟汉语相互影响的时候,汉语更厉害些,没多会儿,都统这叫法就把固山额真给替了,而章京这个词,在金庸先生的小说里还能见到。

在八旗里边,都统是满洲、蒙古、汉军一旗的最高头儿,既要管军务,又要管一旗的民政事儿,官级是从一品。在各省的驻防八旗中,要是管的兵丁超过 2000 名,就由将军来统领,一般让满洲王公或者亲信大臣兼任,官级和都统一样,也是从一品。通常将军和都统不会一起设,要是设了将军的地方,下面会设副都统。在一些地方,像京口(镇江)、青州(山东),还有乍浦、扬州,副都统就是当地驻防旗的长官。都统和将军是满人武官里级别最高的,像“抚远大将军”这类的可不是固定的官职,是碰上打仗规模比较大的时候,临时设出来管各路兵马的,当这个的基本都是皇子或者外戚,比如说雍正争皇位时的最强竞争对手十四阿哥。

八旗驻防军队制度是那会儿历史环境下八旗军队制度的成果,这制度开始于清顺治朝。那时候因为要平叛和维持安稳,八旗军队不光在京畿地区驻守,还在中原的西安、江宁(南京)、杭州设了驻防点,以此来掌控西北和东南地区。而闽广云贵这些边疆地区呢,就先靠着“三藩”的力量暂时维持统治。

在康熙朝的时候,出现了“三藩之乱”,这事儿让八旗驻防制度有了变化,从刚开始创建走向了完备。打从康熙二十年(1681 年)起,八旗驻防的体系慢慢有了三个部分:

一个是直省驻防,这里可能有反叛势力存在。

其二呢,是为了对付准葛尔蒙古,在长城沿线安排驻防。

第三点呢,是关于从东北到西北的边疆驻防情况。

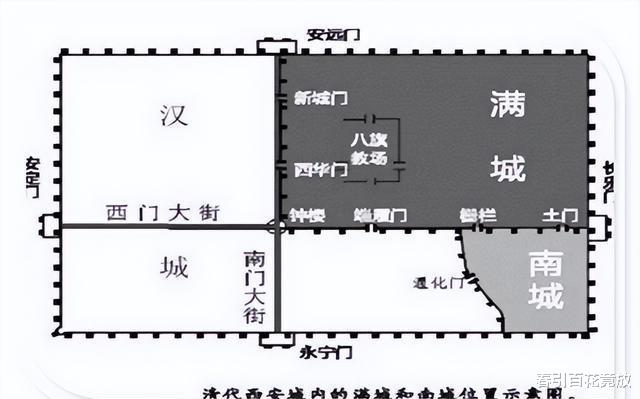

清朝廷按照旗民分治的规矩,在驻防的地方给旗人建城让他们单独居住,要不就是在城里划出一块地方,让旗人住在那儿,这地方一般都叫“满城”。

康熙末年,也就是1722年的时候,全国设立了11名驻防将军,有西安、江宁、杭州、京口、福州、广州、荆州、右卫,还有盛京、吉林、黑龙江。到了雍正朝,又添设了3名,分别是青州、宁夏、乌里雅苏台,另外还设了热河都统。乾隆朝对八旗驻防做了不少调整,增加了绥远、伊犁、成都这3名驻防将军,同时裁撤了京口、青州和右卫,这样一来,总数还是14名,另外还增加了察哈尔都统。乾隆四十八年,1783年,在乌鲁木齐又增设了一名都统,归伊犁将军管着,其实就是怕伊犁将军权力太大,所以采取了分权的办法。到了光绪朝,左宗棠收复新疆,新疆建省的时候,乌鲁木齐都统就被裁掉了。

【八旗的蜕化和衰败】

清军进了关以后,弄了个八旗常备兵制,还有兵饷制度,这么一来,八旗兵就变成能世代沿袭的职业军人了。

在清代,编入八旗的“旗人”和不在旗的民人待遇差别可大了。刚入关的时候,清廷搞了大规模的“圈地”,把民人的好多良田都圈给旗人了;而且旗人不用交税,也不用服劳役。旗兵不光在经济上有优势,在政治和法律上地位也高。在法律管的事儿上,要是涉及旗人的案子,得和普通民事案件分开办。

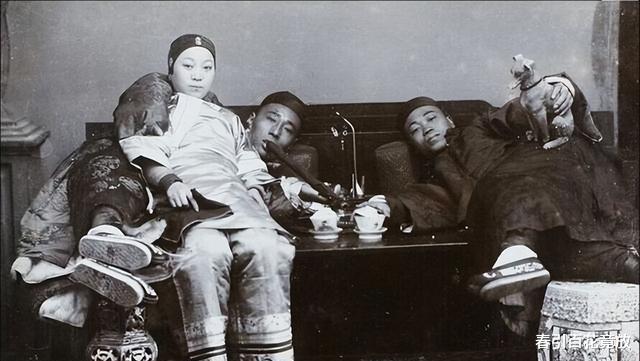

朝廷给旗人发旗饷,还有公田和牧场呢。驻防的旗兵饷银不少,将军每年能拿180两饷银,另外还有1500两养廉银。一般的士兵按等级每年也能有12到24两饷银,还有月粮等一些东西当收入,日子过得还算不错。可这优惠政策也有坏处,让旗人变得颓废,有了寄生性。结果他们的后代连骑射都荒废了,也不会干活,甚至连“生计”都成问题了。

瞧瞧下面这图,图里是个满清的权贵,在他那豪华的府邸中,二楼住的全是他的妻妾。

在军事上,八旗是有优势的。八旗不光得去镇压叛乱,还有个重要任务,那就是掌控和盯着绿营。

清朝的军事力量里,除了八旗,还有绿营呢。这绿营是啥呢?其实就是入关后,那些投降后被改编的农民军以及明军等汉人组成的武装,而且这支武装的规模比八旗还大。

绿营里有提督和总兵。提督能管一到两个省的陆路或者水路的官兵,这跟八旗驻防将军的职能差不多,官阶是从一品。总兵得听提督的,负责本镇的军务,也叫“总镇”,是正二品,差不多就相当于现在的师长或者军分区司令。一开始呢,有 12 个陆路提督,3 个水师提督,后来军队规模变大了,编制里的提督有二十多个,总兵有 83 个。提督是汉人武官在清代能当的最高官了,像甲午战争中自杀殉国的丁汝昌就是提督。

晚清把太平天国平定后,由于消耗太大,国库没钱了,给不起赏赐,就整出了记名提督和记名总兵这两种官职。这俩官是虚的,得等有了实际的空缺,才能去上任干活。在清军中,有五千多人带着记名提督的头衔,两万多人带着记名总兵的头衔。甲午战争时,丁汝昌的副手刘步蟾,就是那个挂着记名提督头衔的右翼总兵。

八旗驻防将军、本地行政长官督抚以及绿营,这三者各成体系,谁也不管谁。要是一起上奏事情,八旗驻防将军的名字会排在总督前面,这是表示对他的尊重。不过要说实际权力和管辖范围,那还是总督和巡抚的权力更大些。打仗的时候,八旗和绿营常常混在一起打仗,由八旗的将领统一指挥。一般来说,大概一万名左右的绿营兵,会配上二千名左右的八旗兵在后面压阵。不管是作战技能,还是作战意志,八旗兵都比绿营兵强得多。

顺治、康熙那会儿,八旗官兵就有追求享乐的苗头了,打仗的那股劲儿也不行了。在打三藩之乱的时候,八旗军当主力的地位好像就有点比不上绿营了。到了雍正、乾隆年间,像柴达木之战、平定大小和卓之战、大小金川之战这些重要战争,虽说参加的八旗官兵没多少,但有些说是精锐的八旗部队,表现还不如绿营兵呢,以前那种敢打敢冲的劲头早没了。八旗越来越不行,满清统治者只好越来越依靠汉人武装。等到嘉庆朝的时候,八旗已经不中用了,绿营也开始不行了。

1799 年的时候,清军去镇压白莲教大起义,当时把京师八旗里最厉害的健锐营和火器营都派到前线去了。可没想到,这两支部队军纪特别差,根本不听指挥,还没开始打仗呢,就只好被迫撤回京城了。

太平天国那会儿,好多有八旗驻防的城市不是被围了就是被攻下来了,太平军对打下的满城手段挺狠,除了女的,男的差不多都给杀了。在清军弄的围困天京的江南、江北大营里,满蒙八旗是主力,可这两个大营都被太平军给攻破了两回。

对满清来讲,还有个倒霉事儿,就是第二次鸦片战争。头回鸦片战争完了后,满清的统治者没搞明白战争已经从冷兵器变成热兵器的时代了,光觉着在海上打不过洋人,是因为洋人船厉害炮也厉害,可还觉得自己在陆地上的满蒙骑兵挺行呢。但这时候的满蒙八旗,军政方面早就不行了,骑马射箭的本事连二百年前的老祖宗一半都赶不上,就更别提跟武器有代差的洋枪洋炮对着干了。最后,在京郊的八里桥那仗,僧格林沁带着临时从草原叫来的蒙古马队,全给打没了。

满蒙骑兵压根儿就打不过英法联军,就算是在华北平原,他们也不是农民起义军的对手。后来,僧格林沁战死了,他带的满蒙八旗也让捻军给灭了。

满清统治者发现八旗没啥用了,朝廷就得靠着地主团练的武装力量,这时候曾国藩的湘军、李鸿章的淮军就成了顶梁柱。可后来湘军解散了,淮军也不行了,结果甲午战争惨败。没办法,清廷在各地训练用洋枪洋炮装备的新军,在这当中,袁世凯在天津小站训练的北洋六镇是最厉害的。

【辛亥革命时的八旗军】

满清给八旗弄了些优惠政策,本来是想整出一支能保住统治的常备军,还搞了像木兰围场这类举措,想让八旗保持战斗力。可日子一太平,那优厚政策就让身处花花世界的八旗慢慢变腐败了。那些八旗子弟成天不是提个鸟笼,就是去茶馆喝茶,要么抽大烟,再不然就逛窑子。等到了清末,八旗的战斗力简直没法看,一个“渣”字就够形容了。甲午战争和八国联军打过来的时候,八旗军一碰就垮,把八旗老祖宗的脸都丢光了。

在辛亥革命那会儿,革命军没把八旗军当成主要的对抗对象。对民军来说,他们对手的先后顺序是这样的:首先是袁世凯的北洋新军,接着是各地督抚把控的卫队和绿营,最后才轮到八旗军以及一些在新军中接受训练的旗兵。

武昌首义的时候,起义军一开始的对手是八旗。那时候湖北的新军中,在湖广总督和荆州将军的安排下,荆州的旗兵轮流被派到新军中去训练,旗兵大概占了 10%。这些旗兵主要在第八镇第三十标里,其中第一营的两个队(每个营有四队,每队 150 人),还有第二、三营里的一个队是旗兵组成的,第三十一标也有一个队是旗兵(在武昌起义前,31、32 标被派到四川去镇压保路运动了),另外还有大概 250 人的旗兵在其他部队或者军事学堂里。

起义那晚,这些旗兵没啥抵抗(或者抵抗很弱),可大多都被杀害了。辛亥革命是民族主义引发的一场革命,那时的口号是“驱逐鞑虏、恢复中华”,而民族主义很容易变成仇杀。第二天早上,原总督衙门那儿飘起了十八星旗,旁边的街道上也堆满了满人的尸体。

武昌起义一爆发,像成都、青州、杭州、乍浦、京口、广州好多地方的驻防八旗都平和地解决了问题,没跟革命军起冲突。特别是四川成都的驻防八旗,那更是和平解决的榜样呢!

成都将军玉崑跟四川革命政府谈妥了一系列事儿:一次性给驻防八旗发三个月的饷银,后面接着再发三个月;给他们的住房发执照,允许他们自己买卖;还拨二十万款建工厂,让穷苦旗民能去学技术,好解决生活问题。这么一来,成都驻防八旗就缴械投降了。

在广州、乍浦、京口、杭州这些地方,虽说有旗人想要抵抗一下,可面对那革命的大趋势,还有革命军强大的压力,到最后,驻防的八旗不得不和革命军签订了妥协的协议。

清末那会,广州的八旗有三万多人呢,里边有满八旗,也有汉八旗。后来八旗说跟清政府没关系了,把武器放下,从八旗军营出来了,可那些激进的革命党徒还追着杀满人。旗人吓得赶紧跑,跑到广东乡下,隐姓埋名,说自己是汉族,一直到八十年代才又改成满族籍贯。现在在广州姓佟的,有汉军八旗的佟姓,也有从八旗满洲的佟佳氏啥的改成佟姓的,这得他们自己才能搞明白谁是汉族的佟,谁是满族的佟。经过这么一折腾,在广州的旗人就剩1500人了。

在历史上,驻守京口(也就是镇江)的八旗军队那可是相当有战斗力。第一次鸦片战争的时候,让英军伤亡最惨重的一场战斗就是镇江之战。京口副都统海龄带着驻防的八旗军,拿着砍刀长矛跟英军在街巷里展开激战,最后海龄自焚殉国,这可真是极其悲壮的一个场面啊!

辛亥革命那会儿,在京口(也就是镇江)驻防的副都统是载穆,这人是乾隆的六世孙。那时候,驻防的八旗军队有一千五百多人,有三百多匹马,六尊山炮,三尊机关炮。再加上绿营军队,总共一万多人呢。而且,这儿还驻扎着水师营、新水师营,还有从南京调过来的一支巡防营。可镇江的新军呢,总共就五个营。甭管是从军队人数上看,还是从武器装备上说,清军都比镇江新军强得多。

一开始载穆本来是打算打的,可镇江新军的起义还没开始呢,那些清军就纷纷让当地士绅出面,去和革命党人“商量”,说自己愿意放下武器投降。镇江当地各界的士绅组织了 200 多人来和载穆谈,载穆想打仗,但他的部下全都要投降。没办法,载穆就提出了三个条件:保住旗人的命;保住旗人的财产;把载穆的家眷安全护送出境。

镇江实现了和平光复,就像《申报》说的那样:“现在镇江归民军了,到处都飘着白旗,这地方安安静静的,没打仗……”

载穆回到衙门后,留了一封给朝廷的遗摺,上面写着:“臣之罪非轻,愿以一身为报。”还留了一封给镇江地方士绅的遗书,说:“我死以后,希望各位尽全力保护好我这儿数千男男女女的生命和财产。我想各位对后续的各种事情肯定心里有数,拜托赶紧妥善处理好。临死前就说这些了,千万千万啊!”这人还算有点爱新觉罗氏的血性呢!

在辛亥革命的时候,进行抵抗的是那些驻防在南京、西安、福州、荆州、宁夏等地方的旗营。

本来福州是能够和平搞定的。那时候周边好多省都独立了,革命党人过来谈,说给满人发俸禄,条件挺不错的。可福州将军朴寿不知咋想的,脑子好像进水了,居然下令去打革命党,还弄了个五百人的“杀汉队”。打了一天,革命军死了 16 个人,清军和他们的家属死了 280 多人,这里面还有自杀的。最后朴寿也让人砍了脑袋,尸体装棺材里还给了他家人。

西安这儿是八旗抵抗特别激烈的地方,也是杀戮情况很严重的地方。在西安,有五千多八旗军,还有两万多满人。将军文瑞一开始领着旗兵去进攻,后来被新军打败了,就退守满城拼死抵抗。在打仗的时候,他多次派人拿着信跟革命军讲和,可都被拒绝了。革命军攻打满城,只用了一天就把城给攻破了。文瑞一看满城沦陷了,知道自己命保不住了,就跳井自杀了。他的两个副手承燕和克蒙额,也拿枪自杀了。

可是呢,哥老会在新军中的势力特别大,这哥老会就是一群危险得很的人(跟黑社会差不多),让他们当主力的革命,那肯定会有各种各样的乱子,像那种失控的杀人就有。城破了以后,满人晓得抵抗也没用,好多都放下武器跪在地上,求革命军饶他们一命,但是他们还是被一排一排地给射死了,连妇女小孩都没放过。这种情况过了三天才有人下令不让杀了,整个城都给毁得差不多了,就连八个外国侨民也在这乱子里被弄死了。

【事君还是事主,这是个问题。】

武昌起义的事儿传到东北后,东北的那些当官的在到底是“独立”呢,还是接着拥护朝廷这个问题上,一直都没商量出个一致的主意。最后想了个折中的办法,就是把“黄龙旗”给降下去,换上了“黄色旗”,然后弄出了个叫“国民保安会”的东西,分别让东北三省原先的总督、巡抚来当会长。

看下面这张图,这图里展示的是1907年那会儿,由京旗常备军整编而成的陆军第一镇

原本护卫京师的禁旅八旗那可是八旗里最厉害的部队,可没想到,他们也是腐化堕落得最厉害的。慈禧和光绪心里很清楚八旗不行了,就决定按照西方的操典来编练新的军队。

袁世凯训练的北洋六镇里,第一镇的兵丁是从京旗中挑出来的。可虽说兵丁是旗人,那些将校却都是袁世凯的人,只听袁世凯的。朝廷挑满洲精壮组成的禁卫军,就只有一个叫良弼的协统反对用袁世凯,还要求去镇压起义,结果被革命党扔炸弹给炸死了,打那以后,禁卫军也不说要去镇压了。

隆裕太后开了个御前会议,决定逊位。当时禁卫军统制官冯国璋知道这事儿后,特别痛心,说:“皇族自己都愿意退位了,我们还能为谁打仗啊。这么一看,大清国的江山算是完了!”

冯国璋拍着胸脯保证,拿自己的身家性命担保,一定确保两宫的安全,还保证饷银照常发放,并且承诺不管以后走到啥地方,都会带着禁卫军。就这么着,禁卫军倒戈了,不再是护卫皇家的亲军,而成了冯国璋的私人兵马。冯国璋去哪儿当官,禁卫军就跟着去哪儿混饭吃。

“满人不满万,满万无可敌。”在兴旺的时候,八旗军那战斗力是相当厉害,在当时可以说是世界上最强的骑兵。好多特别激烈的战斗中,只要有一千多八旗兵在那儿拼杀,跟着他们的上万绿营兵就不会乱了阵脚。但是呢,就过了那么一、二百年,八旗军的战斗意志和战斗力变得特别差,连乌合之众都比不上了。