公元前279年的邯郸城飘着细雨,廉颇赤裸上身背负荆条的身影,凝固成中国历史最著名的和解场景。但少有人知,这场戏剧性请罪的背后,是赵国权力格局剧烈震荡的缩影。当时蔺相如已凭渑池之功封为上卿,而廉颇刚刚经历阏与之战惨败,军中新锐赵奢正强势崛起。

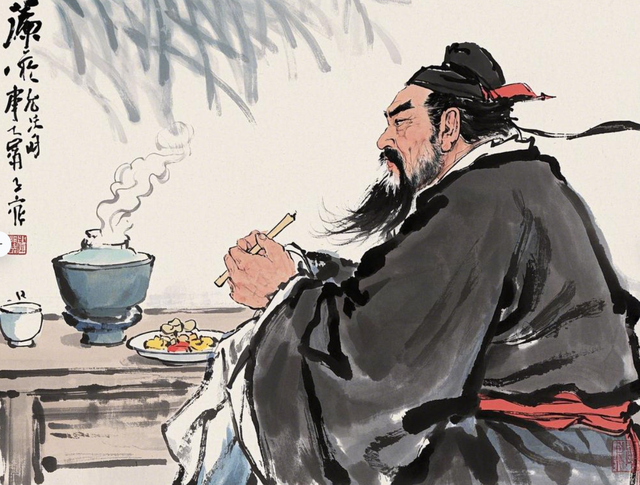

邯郸城酒肆里,老兵们嚼着酱肉议论:"廉老将军斩敌二十四将的威名,竟比不上蔺相如的舌头。"这些流言随着春风吹进将军府,廉颇摔碎了赵惠文王赐的青铜酒樽。真正刺痛他的不是官位高低,而是赵王在庆功宴上那句:"武安君(廉颇爵位)可知秦国城池亦可舌取乎?"

蔺相如选择避让并非单纯大度。门客后来在竹简上记录:"相如夜观星象,见将星晦暗,知赵将有劫。"这位洞察人性的智者清楚,赵国需要保持将相制衡,才能应对秦国的"远交近攻"。

沙场残梦,廉颇的黄昏孤旅长平之战前夜的月色笼罩着廉颇军帐,68岁的老将正在绘制百里石长城防线。他独创的"深垒迟秦"战术,让王龁二十万大军寸步难行。但邯郸城传来的消息令人窒息——赵孝成王撤下他的虎符,换上了"纸上谈兵"的赵括。

被解除兵权那日,廉颇用战车拖着三十箱箭簇返京,沿途百姓跪哭百里。史载老将军在邯郸西门卸甲时,突然拔剑砍断车辕,仰天怒吼:"赵人从此无险可守!" 三个月后,四十五万赵卒埋骨长平,印证了这位老将的预言。

晚年在魏国大梁寄居时,廉颇仍保持着寅时操练的习惯。某日他单骑冲入魏武卒方阵,连挑七面战旗后大笑:"廉颇老矣?"笑声未落便吐血坠马——医官诊断这是长年征战积累的十三处暗伤并发。

舌锋暗藏,蔺相如的致命棋局渑池会盟前夜,蔺相如正在用鱼肠剑削制玉璧赝品。随行的百名死士不知道,他们袖中暗藏的并非毒药,而是可引发剧咳的椒粉。当秦王令赵王鼓瑟时,蔺相如突然剧烈咳嗽喷出椒粉,趁着秦宫侍卫拭目之机,将和氏璧真品调包。

这位看似文弱的卿相,实则是布局大师。他力主斩杀提议割让六城的大臣赵郝,却在赵豹提议联齐抗秦时暗中支持。门客发现他书房有块写满"秦"字的沙盘,每粒沙子代表一万石粮草——这是在模拟秦国战争机器的运转极限。

病逝前三个月,蔺相如拖着病体拜见赵孝成王,用沙哑嗓音说出最后谏言:"毋使廉颇餐斗米。"可惜赵王只听懂要限制老将食禄,却不知这是提醒"老将尚能战"的暗语。

邯郸惊变

邯郸惊变赵惠文王驾崩那夜的宫变,藏着将相离心的真正伏笔。蔺相如带甲士封锁春平君府邸时,廉颇正率军镇压公子緤的叛军。两位重臣在血腥中完成权力交接,却因平叛手段分歧产生裂痕——蔺相如主张"尽诛首恶",廉颇坚持"胁从不问"。

赵孝成王即位后,邯郸城悄然形成三大派系:以廉颇为首的军功集团、蔺相如门生组成的文官系、平原君为首的宗室党。当秦国间谍散播"蔺相如欲立春平君"谣言时,廉颇选择沉默,这为日后长平换将埋下祸根。

将星陨落廉颇在楚国度过的最后一个生辰,项燕送来吴钩为贺礼。老将军舞剑至"负荆请罪"桥段时,突然用楚语悲歌:"早知邯郸不容白发,何如战死函谷关!"在场楚将无不掩面。他至死保持着赵人的冠服习惯,棺木中陪葬的是邯郸城的一抔黄土。

蔺相如的葬礼则充满讽刺。赵王赐予的七重棺椁中,第三层夹带了他生前拒绝收受的秦使贿赂——五百镒郢爰金。送葬队伍行至当年廉颇拦路处时,狂风掀翻棺盖,露出满车竹简,上面竟全是对廉颇战术的分析。

英雄困局考古学家在邯郸故城发现的陶片上,刻着匠人的悲叹:"廉公餐十饭,赵王赐一斗。"这印证了《史记》记载的细节:赵悼襄王派人探查廉颇饭量,老将军"一饭斗米肉十斤",却因仇人郭开贿赂使者,最终报以"三遗矢"的屈辱结局。

在河北临漳出土的战国箭簇上,检测出廉颇部将的血迹DNA。这些锈迹斑斑的兵器,与蔺相如墓中发现的战略竹简形成奇妙对话——一个民族的生存智慧,往往毁于内部的猜忌与短视。