1872年3月12日,也就是同治十一年的二月初四,金陵城下着不停的小雨,六十一岁的两江总督曾国藩,突然离世。

这位中兴大臣活着时特别朴实无华,但他去世后却享受到了极高的哀荣。他去世的消息传到京城,两位太后都伤心地哭了,还命令同治皇帝停了三天的早朝,来表达对他的哀思。朝廷也一个接一个地派人去祭奠他,他的同事们和老朋友送来的挽联多得数不清,祭奠活动更是持续了一百多天。

打败太平天国后,曾国藩背上了“曾狠人”的绰号,他花了整整十二年时间,费尽心思,才让清朝那快要倒塌的半片天下稳了下来。紧接着,他又自个儿动手,把湘军大大缩减了一番,给朝廷除去了一个大心病。

因此,等到一切都尘埃落定,清政府也是拿出了十足的真心和最高的待遇,来回报这位辛苦了大半辈子的边疆重臣。他们追封他为太傅,按照大学士的规格给予抚恤,还让他进了京城的昭忠祠和贤良祠。不光如此,湖南和江宁(南京)这两个地方,都给他建了专门的祠堂。最重要的是,皇帝还亲自赐了他“文正”这个谥号。

你得明白,在满清那二百多年的岁月里,九位皇上总共才赐过五次这种大荣誉。曾国藩这家伙真是太走运了,他成了大清建国以来第六个得到“文正”封号的人。

活着时拼尽全力,离世后荣耀加身,曾国藩这位“国之栋梁”,与清朝的爱新觉罗皇室,共同上演了一幕“皇恩浩荡,臣子忠贞”的感人故事。他一生勤勉尽责,死后获得了极高的哀荣。这君臣之间,情深似海,忠贞如山,让人动容。

不过,能得到“文正”这个死后谥号,虽然听起来挺风光,但背后的故事可没那么温馨。实际上,整个过程比看上去要凶险复杂得多。

太平天国运动在南方闹得沸沸扬扬的时候,从1853年湘军离开湘潭那一刻起,那些手握大权的汉族大臣和已经走向衰败的满清王朝之间,就没啥好脸色给对方看。他们互相猜疑,暗中较量,这才是那段被传为佳话的君臣关系背后,真正在发生的事情……

【裂痕:湖北巡抚的得而复失】

1854年,也就是咸丰四年的那会儿,曾国藩算是迎来了自己的大好时光。

这年八月,43岁的湘军头领,从太平天国军队手中,又把长江中游那块特别重要的地方——湖广省的省会武昌给抢了回来。

那时候,太平军势头正猛,南方战场形势越来越糟,可清朝的正规军绿营兵根本顶不住。就在这样的情形下,本来只是个读书人的曾国藩,带着才成立十六个月的湘军,竟然打下了重镇武昌,这让咸丰皇帝高兴得不得了。

大清皇上心情大好,拿起笔来,一下子就定了曾国藩为大功臣,让他去临时管湖北巡抚的事儿。可圣旨才发出去没多久,军机大臣祁寯藻就跑去跟皇上说了句话提醒:

曾国藩当时虽是侍郎,但身在老家,就像个普通老百姓待在村里。他一声号召,立马就有一万多人跟着起来响应,这事儿吧,恐怕对国家来说不是啥好事儿。

一句话让咸丰帝突然醒悟,他对自己刚才冲动的赏赐感到有点懊悔。曾国藩现在手握大权,兵力强盛,如果再给他个督抚的高位,万一他有了什么不该有的念头,那可就麻烦大了,后果难以预料。

皇帝说话一言九鼎,但真要比起来,他的“脸面”还是得给国家大事让路。年轻的奕詝考虑了好久,最后还是一咬牙,下了新旨意,把曾国藩的巡抚位子给撤了,给了他个兵部侍郎的头衔,听起来响亮,其实没啥实权。这边旨意刚下,那边曾国藩从湖北辛辛苦苦送来的感谢信,才刚刚送到皇宫大门口。

这就是所有带兵的大清汉臣都得碰上的难题——国家安稳,得靠像曾国藩那样能撑大局的人。但话说回来,湘军统帅要是越来越强大,这可不是皇上心里乐意瞧见的场面。

这种防备心态,让曾国藩在接下来的六七年里,一直处在挺别扭的位置,没啥实权。除了能指挥手底下的兵,别的啥都由不得自己。衣食住行都得听别人的,连军饷物资都得靠别人施舍,真是有苦说不出。

打了胜仗没奖赏,没做啥贡献的倒拿了好处——曾国藩带着湘军在武昌城拼死打仗,结果战后却成了别人的笑柄。反观那些没在战场上的,像荆州将军官文还有湖广总督杨沛,就因为武昌被收复,他们得到了大大的表扬和奖赏。

但是,跟朝廷说话不算数、奖惩乱来,还有皇帝瞎指挥比起来,有件事更让人受不了——咸丰皇帝根本不顾湘军已经打了好多仗,士兵们又累又乏,还是硬要下命令让曾国藩马上带着兵往东打。

碰到大敌压境,就算心里头有再多抱怨和不满,曾国藩也不敢违抗命令。他刚和湖北巡抚擦肩而过,没来得及细说,现在也只能硬着头皮,带着队伍往下游的江西赶了。

这次出行,湘军碰到了成立至今最致命的打击。曾国藩,在“巡抚”那档子事儿过后,又陷进了另一个更棘手的麻烦里……

【守孝风波,君臣再生龃龉】

1854年10月,湘军趁着胜利势头,在鄂东的田家镇又打赢了一场大战。这场战斗里,太平天国损失惨重,两万多将士牺牲,五千多艘船只被烧了个精光,他们的水师力量几乎被一锅端了。

可是,随着事情的变化,曾国藩在战场上的好运气终于到头了。1855年初那会儿,湘军先是在攻打九江这个重要地方时吃了败仗。紧接着,就在离九江不远的湖口,翼王石达开用计谋把湘军强大的水师一分为二。一百多艘轻便的小船被困在鄱阳湖里,动弹不得。而那些停在长江上的大战船,又遭到了太平军的夜间偷袭,全都被烧了个精光。就连曾国藩坐的主帅大船,也被太平军趁着混乱给抢走了。

看到天上火光冲天,士兵们吓得到处乱跑,湘军的主帅又羞又气,一下子就跳进水里想自杀,还好被身边的人眼疾手快给拉了上来。

打赢仗时或许可以不给奖赏,但打了败仗,咸丰帝可不会手下留情。他把九江战败的责任一股脑儿地推给了曾国藩,说他指挥有问题,还下了道严厉的圣旨责备他。

可没想到,湖口那场大败只是个开头,倒霉事儿接踵而至。从那以后,湘军围着九江打了好长时间,却一点进展都没有。江西那边的仗也是越打越没劲,曾国藩手底下两个得力干将,塔齐布和罗泽南,也都先后牺牲了。

湘军头头被困在江西,跟当地官员因为军粮军饷的事儿闹得不可开交,关系紧张得要命。他心情越来越差,苦闷得很,但又没地方发泄。

到了1857年年初,家里又传来了坏消息,曾国藩的老爸曾麟书去世了。这消息让曾国藩心痛得要命,他赶紧上书请求回家办丧事。没等皇上回话,他就丢下军队,急急忙忙回家了。

我爸去世了,按老规矩,曾国藩这种情况下得回家处理丧事。但清政府那边对守孝这事还有另外的说法:要是正在打仗,手里有军务的大官,没皇上的命令,就不能随便离开岗位。

曾国藩平时都是按规矩行事,但这回在江西战事正紧急的时候,他突然就走了,这种做法,既是因为他失去了最亲的人,心里难过,也是因为他长久以来积压的情绪,一下子全爆发出来了。

那时候,太平天国闹得清朝廷头疼不已,算是他们的头号大敌。所以,尽管咸丰皇帝心里憋着气,但也只能暂时忍下,没有对曾国藩私自离开岗位这件事进行惩罚。

时间过得飞快,三个月的守孝假眼看就要结束了。曾国藩心里压根儿不想去管江西那边的烂摊子,于是他又向皇上请求,希望能在老家守孝整整三年。但咸丰皇帝不答应,他说自己正忙着督军打仗,让曾国藩假期一到就马上回江西去,继续负责那里的军事事务。

曾国藩一看躲不过去了,干脆就跟皇帝说了实话。他直接讲,自己在江西那边就像是客人一样,没啥实权,处境特别难。军队管不了,钱粮也筹不到。要是再没点儿督抚的实权,“我怕最后会耽误了整个大局”。

曾国藩的心思已经很明显了——要是朝廷想让他继续管江西的军事,那就得给他真正的军政权力,不然的话,他宁可把位置让给别人,自己在老家把守孝的规矩做到底。

这话一半像是问问看,一半又带着点威胁的意思。咸丰皇帝能不能照着做,那就得他自己好好想想,看看这么做会有什么后果,哪个更重要了。

没想到这次清朝皇上特别痛快,一听这话,干脆就顺着台阶下了,答应了曾国藩回家守孝的请求。

这个结果让曾国藩大吃一惊,不过仔细琢磨琢磨,咸丰帝的无情也挺容易看懂——太平天国在“天京事变”那场内斗后,对清朝的威胁慢慢变小了,这样一来,曾国藩就不再是非他不可的关键人物了。

就这样,湘军的大头头被晾在家赋闲了一年多,一直到1858年六月,事情才有了点新动向……

【阳奉阴违:两江总督的权谋】

1857年6月,太平天国里头,“天京事变”一闹完,翼王石达开就接手了大事。可他被洪秀全给怀疑了,心里头不痛快,干脆就离开了京城。到了安庆那边,他拉起了一支精兵强将,然后带着大军,气势汹汹地就奔向了浙江的战场。

江浙两地一直以来都是清朝的重要财源之地,那时候南方能跟太平军较劲的就剩湘军了。咸丰皇帝一看,曾国藩在军队里那位置,别人根本顶不上来,没办法,只好又把闲置了一年多点的曾国藩给请了出来。

在那之前,洪杨两人闹起了内讧,让太平天国损失惨重。湘军瞅准机会,一举拿下了武昌、九江这些关键地方,控制了上游的湖北、江西等大片省份。到了1858年6月,曾国藩又重新站了起来,这时候的湘军,已经跟以前大不一样了,变得十分强大,让满清政府和太平天国都不能小看。

1859年9月,就是咸丰九年的那会儿,曾国藩把湖北、江西的叛军都收拾干净后,就开始琢磨怎么攻打安徽了。他琢磨出一套从四个方向进军安徽的打法,目标就是天京西边的安庆,那可是个重要地方。

就在湘军在安徽猛烈攻打城池的时候,忠王李秀成和英王陈玉成一起把守着天京的江南大营给攻破了。太平军抓住这个机会,一口气打下了苏州和常州,两江总督何桂清,没打就跑了。

1860年春天,三月里花儿开得正艳,曾国藩终于等到了一个让他心里美滋滋的好消息:朝廷发话了,说何桂清那家伙不用再干了,得被抓起来问罪,而且,这个位置,就让曾国藩来接手,当两江总督。

两江大总管管着江苏、安徽、江西、浙江这四个地方的军队、政务和民事。他的权力大得很,就仅次于那个被叫做大臣头头的直隶总督。咸丰皇帝给曾国藩这么大的权力,与其说是看重他,倒不如说是没办法的办法,实在是走投无路了。

江南大营那些绿营兵,本是精挑细选的勇士,但在太平军面前却脆弱得像纸一样,一捅就破。现在,不管朝廷心里愿不愿意面对,事实就是,曾国藩和他的湘军,已经成了大清最后的希望,能靠的就只有他们了!

现在,难题又摆到了湘军头头曾国藩面前——太平军往东打苏常,那势头简直挡不住。身为两江总督,保卫地盘是他的职责,他哪能坐视不管?可问题是,现在湘军正忙着围攻安庆,这是个大关头。要是把兵力分出去支援东边,那原本计划好的四路围攻安徽的战术,说不定就得泡汤了。

面对两个难选的选择,曾国藩还是拿定主意,让湘军的主力继续猛攻安庆。而他,则从安徽宿松那边渡过江,把总督办公的地方挪到了皖南的祁门,这样离苏常地区就更近了,看起来就像是要打反击一样。这么做的好处是,上面能让朝廷放心,下面也能给苏常那边的士绅们一个交代。

1860年对清朝来说真是祸不单行,太平天国那边麻烦还没摆平,到了10月份,英法联军又从大沽口杀了过来,一路直冲北京。咸丰皇帝吓得赶紧跑到承德避暑山庄躲起来,还连忙下令让曾国藩派他的得力干将鲍超,带着五千兵马赶紧北上救驾。

但鲍超那可是湘军里的头号猛将,这时候要是派他去北京分兵,简直就是自己拆自己的台。再说安庆那边被围了这么久,眼看就要拿下来了,曾国藩哪甘心放过这个难得的好机会?

现在最重要的是,曾国藩早已不是多年前那个被咸丰皇帝随意摆布的小小兵部侍郎了。他现在手握大权,影响力遍及南方好几个省份,手下统率着十几万的湘军。有了这样的实力,他自然有了跟朝廷表面应付、背后搞小动作的勇气!

接到皇上的命令后,曾国藩马上给朝廷回了信,说鲍超这人虽然打仗挺猛,但还不是那块能一个人挑大梁的料。勤王这事儿太重要了,得挑个靠谱的人去。他提议,要不就是他曾国藩,要不就是胡林翼,他们俩得有一个亲自带兵去北方。

这样“忠心耿耿”的做法,既能避免违抗圣旨的麻烦,实际上也是把难题又扔回了朝廷。英法那些外国佬,他们看中的只是金银财宝,可太平天国才是咱们真正的大麻烦。要是把曾国藩、胡林翼这些能人都调去救皇上,那安庆的湘军就没了领头的,之前的努力很可能就都白费了。这里面哪个更重要,咸丰皇帝心里应该有数。

说白了,就算咸丰皇帝非要让湘军那两位统帅来帮忙,可安徽和南京离着老远,奏折来回跑一趟就得好久。等皇上的旨意传到祁门,那也得一个多月以后了。

1860年咸丰十年的十月初四那天,曾国藩收到了从北京传来的朝廷消息,说“和谈”已经搞定了,湘军的将领们不需要再去北方支援了。曾国藩之前一直在拖延和找借口,但这次总算是给他争取到了喘息的机会。

【食言封王与战后裁军】

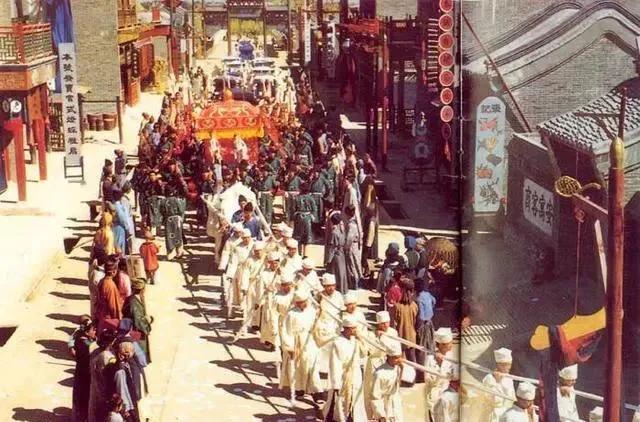

1864年7月那会儿,湘军苦战了整整二十六个月,好不容易把天京给打下了。金陵城里火光冲天,太平天国这长达十四年的闹腾,就这么画上了句号。

咸丰皇帝真是命短,没福气等到那一天。1861年8月,安庆刚被夺走没多久,这位清朝皇上就快不行了。他躺在床上,心里全是遗憾和生气,最后下了道旨意:“谁能打下金陵,我就封他当郡王!”

现在金陵城被攻破了,但那个给承诺的皇帝在三年前就没了。虽然清朝朝廷在嘴上一直夸曾国藩立了大功,表现特别出色,但掌权的慈禧太后最后却找了个理由,说她觉得一下子给文臣封王太快了,而且以前也没这样的规矩。所以,她就没按先帝的遗命办,连低一级的公爵都没给,只是随便封了个一等毅勇侯,就把湘军的主帅给“打发”了。

但曾国藩心平气和地接受了朝廷的冷淡对待。经过之前的大风大浪,他重新出山后,对满汉之间的隔阂已经心里有数,对官场里的那套生存规矩也有了更深一层的理解。

说的就是“事儿办完了,帮手就没用了”的道理,曾国藩在官场摸爬滚打了几十年,这其中的门道他自然心里清楚。太平天国的事已经过去了,这时候要是他还觉得自己功劳大,摆出一副了不起的样子,那肯定会让朝廷更加猜疑,心里更不踏实。

曾国藩不仅没对那点小奖励有啥抱怨,他还对自己特别狠。

1864年,也就是同治三年的七月底,天京之战打完才一个月左右,曾国藩就自己动手,先裁掉了两万五千人的湘军头一批,这里面还有他亲信的吉字营一万多人。然后他又上奏朝廷,说想把在浙江当巡抚的亲弟弟曾国荃给调回来,让他回家休息。

手握大军,权势滔天;功劳太大,让皇上都感到震动,官位做到了人臣的顶峰。当一个人集这些于一身,最后不是起兵反叛,就是落得个凄惨下场。这样的故事,在历史上不知道上演了多少回。但曾国藩,他拿出了十二分的真心,向爱新觉罗家族表明自己的忠心。

可这样的做法并没有让朝廷真心实意地对他们,没过多久,就给曾国藩和整个湘军集团带来了更大的灾祸。

【刺马迷案:曾国藩的绝地反击】

1870年,也就是同治九年的夏天,七月份那会儿,刚上任的两江总督马新贻,在看完士兵操练后,往回走的路上,就在大街上,被一个叫张文祥的坏人给杀了。

封疆大臣在大白天被人杀害,这可是大清两百多年来头一遭。这事儿一传出来,朝廷和民间都炸了锅,慈禧太后更是气得不行,她连着派了三拨刑部的人和两位钦差大臣去南京查案,发誓要把这“刺马案”查个明明白白。

张汶祥这个凶手,一被抓就开始装疯卖愣,说的供词乱七八糟,到处都是漏洞。可那些审理这案子的官员,都说这事儿太大,生怕凶手没受正法就先死在牢里了。所以他们审讯时,就只是没日没夜地熬着审,愣是一个刑讯手段都没用。

这个案子拖了大半年,一点进展都没有。朝廷催了一次又一次,办案的官员最后只好说,大概是张汶祥为了报复才杀的人,就这么个不清不楚的结论。

关于马新贻和凶手认不认识,还有他们为啥结仇,这事儿咱根本不清楚。这案子背后有没有其他人搞鬼,或者藏着啥别的秘密,也全都不知道。

1871年,也就是同治十年的三月,距离那个刺马案已经过去大半年了。慈禧太后终于下令,把这案子给结了。张文祥被判了个大逆不道的罪名,得受凌迟这种最残酷的刑罚。更让人心惊的是,他还得在马新怡的墓前被剖腹挖心,以此来祭奠死者。

最后,那个闹得满城风雨的刺马事件,就在审案人员心照不宣的合作下,加上朝廷也实在没办法,就急急忙忙地给结束了。

不过,刺马案虽然谜团一堆,又处理得马马虎虎,但瞅瞅案发那会儿清朝政府的人员调动,还有这案子里扯上的那些大人物,案件的真相其实已经摆在那儿了,幕后主使也快要露头了……

1868年的时候,曾国藩从两江总督的位子上挪到了直隶总督,而他空出来的那个两江总督的位置,后来由马新贻给接上了。不过这家伙后来遭遇了不测。

江宁被湘军攻陷后,两江这块地方就成了湘军手里的宝贝,从1860年起,两江总督这个位子也让曾国藩给坐上了。现在把他调到京城附近,明面上直隶总督是个很大的官,好像皇帝对他特别好,但实际上就是要把他从两江调开,看得紧紧的,这个意图再明显不过了。

再说,让不是湘军一派的马新贻来顶替别人的位置,这已经惹毛了湘军那帮人。马新贻的儿子后来讲,他老爹去上任那会儿,慈禧偷偷跟他说,让他暗地里找找曾氏两兄弟和他们湘军的坏话,还得查清楚天京城里那些金银财宝到底去哪儿了。

打败太平天国那会儿,哪有那么多规矩可言,杀人抢东西、偷偷贪钱的事儿多了去了。再说天京那堆财富,根本就是一笔乱账,真要细细查起来,曾国藩和湘军那帮人里头,能有几个清白的?恐怕没几个能躲得过去。

这事儿真是让人忍无可忍,朝廷步步紧逼,曾国藩也只好硬着头皮跟他们杠到底了。杀马新贻,一来是为了彻底解决麻烦,二来也是给朝廷点颜色瞧瞧,表明自己的立场。

因此,曾国藩心里跟明镜似的,啥都知道,慈禧太后也同样心里有数。这也就是为啥那些办案的官员一个个都不敢对凶手张文祥动刑的原因了——毕竟,要是张文祥被逼得招了供,那清廷和湘军之间的矛盾可就立马曝光了。

“做事别太过”是智者处世的窍门,“争但别撕破脸”是官场里头的常见现象。比起非要挖出所有真相,保全大家的颜面,看起来更加重要。

肯定的是,晚清时候,皇帝和大臣们斗得最凶的那阵子,曾国藩这个大权在握的家伙,还有他背后那个强大的湘军集团,乃至整个汉人官员的势力,都让满清朝廷头疼不已。朝廷是一天不如一天,根本对付不了他们。你看慈禧太后,一开始还说要严查到底,结果刺马案就那么不了了之了,这不就是最好的例子嘛。

1870年,马新贻被人暗杀后,曾国藩就从直隶赶回来,接手了两江总督的空缺。从那以后,两江总督的位置就一直被湘系的人占着,足足有七十多年。这背后的原因,大家心里都清楚。