在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

历史是由无数个偶然组成的一种必然。

回顾新中国的成立史,最难绕过的便是国共两党之间的恩怨情仇,其中许多事实真相虽然已经不得而知,但是后人往往喜欢在“吉光片羽”间探究历史的蛛丝马迹。

1936年11月,面对蒋介石不同意联合抗日以及国民党军对陕北红军的包围之势,身处陕北根据地的毛主席,毅然决定带领红军进行第二次战略大转移——进军大西北。

而就在毛主席与朱德元帅已经着手布置新长征计划之时,身处西安的张学良立即致电劝阻,并自信地安慰红军——别着急,再等等。

于是十几天之后,震惊中外的“西安事变”爆发,蒋介石被张学良与杨虎城扣押,最终被迫同意联合共产党组成统一抗日战线。

至此之后,全国抗日战线达成一致,华夏大地也由此前的内部战争向抗日民族解放战争转变,而中国革命事业也就此进入一个新的阶段。

正因如此,后人才将张学良与杨虎城发动的“西安事变”称为改变中国历史进程的一次行动,尽管此后二人均被蒋介石幽禁,张学良更是被囚禁了半个世纪之久。

然而,许多人也对彼时红军准备向西北进军的计划感到好奇,毕竟当时红军刚刚结束两万五千里长征不久,而且国共合作局势尚不明朗,红军为何着急转移呢?

事实上,红军之所以做出离开陕北进行新长征的艰难决定,一方面是受困于当时蒋介石的围追堵截,另一方面,更是与此前红军的宁夏战役计划失败有关。

关于这场被后世称为“红军西征”的宁夏战役计划流产的原因,向来是众说纷纭,甚至有说法是将责任推到毛主席的指挥失误上来。

然而事情的真相却并非如此,事实上,关于这次宁夏战役计划的失败,其背后的主要责任人应该是时任中共中央西北局书记、红军总政委的张国焘。

张国焘

提及张国焘这个名字,后人多有避讳,毕竟作为曾经与陈独秀共同创建中国共产党的革命先驱,其在我党建设初期以及特定阶段所作出的历史贡献自然应该得到承认。

但是其本人由于自身思想路线出现问题,而对我党、我军造成的损失,同样不应该被忘记。

尤其是张国焘在1938年之后还叛逃到了国民党,更是加入军统从事反共特务活动,诸多我党仁人志士被其抓捕、迫害,这些罪行更不应该被回避。

而在其叛逃前几年中,无论是在思想行为还是工作部署上,都已经出现了分裂主义、叛逃主义的倾向。

因此在1936年党中央布置的宁夏战役计划中,张国焘更是由于藏有私心、图谋不轨,而最终导致了红军西征的失败。

虽然后世有声音认为,宁夏战役计划的落空是由多种历史原因造成,不能全部归罪于张国焘的指挥,但是张国焘在当时的行为,的确将我党置于九死一生的境地。

倘若不是在当年12月张学良、杨虎城发动了“西安事变”,那么历史很有可能被改写,中华民族的伟大复兴之步伐很有可能被延缓。

下面,让我们一起重新回顾1936年西安事变之前发生在陕北地区的革命往事。

宁夏战役计划

首先,在介绍宁夏战役计划之前,先来了解下当时我党与我军所面临的现实处境。

1936年初,我党的第一、第二与第四方面军正分散于西北及西南地区,其中第一方面军虽然已经驻扎在陕北革命根据地,但是由于长征过程中的艰难险阻,第一方面军所剩人数不足两万。

而第二、第四方面军此时尚处于甘肃与四川交界处,刚刚结束爬雪山、过草地,部队整体实力已严重受损。

而此时国民党正执行蒋介石“攘外必先安内”的错误路线,对陕北红军采取围剿之势,虽然其中张学良与杨虎城所统领的部队已经与红军秘密联系,并达成一致抗日的共识。

但是蒋介石在解决了“两广兵变”后,立即令其嫡系胡宗南率领部队北上阻拦红军的“三军会师”。

可以毫不夸张地说,此时蒋介石正打算一鼓作气将红军围剿,而处于重重包围下的红军陕北根据地,也面临着物资供应困难的尴尬处境。

毕竟第一方面军所在的陕北地区,在当时本就是相对贫瘠之地,再加上国民的封锁与围剿,共产国际的物资并不能及时运抵,导致红军战士们每日的补给较此前严重缩水,甚至到了朝不保夕的境地。

在如此严峻的情况下,毛主席毅然决定,组织三军在宁夏地区会师,并且一举拿下宁夏,从而将红军的革命根据地转移至西北。

而毛主席这一决定,也得到了共产国际、也就是苏联的支持。

因为彼时在蒋介石拒不联合我党组织抗日战线的情况下,苏联方面也同意红军占据宁夏西北地区,连同当时亲苏的新疆军阀盛世才,共同胁迫蒋介石同意抗日。

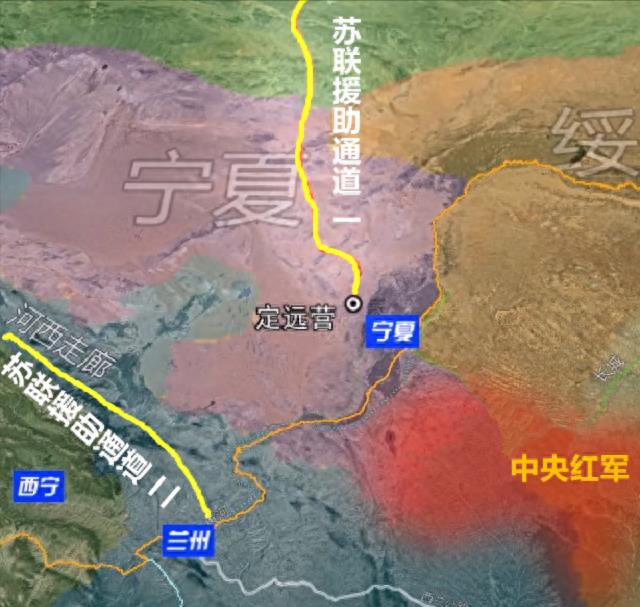

之所以选择宁夏地区,一方面是宁夏物产较为丰富,可以满足红军会师后的日常补给,更重要的一个原因是,共产国际的支援物资可以经蒙古运达宁夏。

当然,在当时还有从新疆经河西走廊运抵陕北这一路线,但是基于战略分析考虑,党中央决定会师宁夏,以解决当前我军的处境难题。

于是在1936年8月初,我党在中央政治局扩大会议上,确定了宁夏战役计划的作战方针,以此达到“逼蒋抗日”的目的,并且与西南方向的张学良协商后,共同打通河西走廊这条战略路线。

整个宁夏战役计划的核心便是由我军三个方面军配合张学良的东北军,共同实现打通苏联、出兵绥远、逼蒋抗日的目的。

其中对于第二、第四方面军,党中央要求其在九月底前,尽可能夺取岷县或其周边地区作为临时根据地,并配合东北军控制河西走廊沿线。

在十月或者十一月,实现红军三个方面军在甘肃北部的胜利会师,从而为进攻宁夏做好准备。

在十二月份顺黄河北上,消灭国民党驻扎在宁夏的马鸿逵部,从而顺利占领宁夏,实现与苏联的打通,之所以计划在十二月,是因为当时的红军不具备造船能力,只有趁着黄河结冰期过河作战。

在获得了共产国际支持,并且在宁夏得到整顿后,再计划向绥远进攻,与日本侵略者进行正面对抗。

按照这个既定计划,可以看出一旦红军顺利在甘肃北部会师,并且拿下宁夏之后,得到休整与军备支援的红军,在抗日战场上肯定会大有作为,后续战争的局势也必将被改写。

然而,这都是基于党中央的作战计划,而真正实施过程中,却出现了意想不到的情况,最终致使整个宁夏战役的失败。

宁夏战役失败的原因

在宁夏战役计划得以确定后,党中央迅速对第二方面军与第四方面军进行了部署,并要求第四方面军立即向东北方向开进,占领会宁、通渭等地区,控制住交通要塞西兰大道,并与第一方面军会师,阻止胡宗南的支援。

而第二方面军则主要负责干扰胡宗南的分部,实现与第四方面军遥相呼应的作战部署,并挺进西兰公路北线,实现三个方面军的胜利会师。

而蒋介石方面也意识到了红军西进作战策略,立即组织了胡宗南的嫡系部队火速北上,试图在红军会师前将三个方面军逐一击溃。

胡宗南

事实上,如果按照既定的战略部署,我军在张作良的东北军配合下,本可以按原计划顺利实现在会宁的会师,然而真正的会师时间却向后拖延了一段时间,这给后续北上进攻宁夏计划造成了极大的负面影响。

那么,为何会宁会师没有按照既定时间实现呢?是不是过程中遇到了国民党中央军的阻挠所致呢?

其实不然,问题出现在了由张国焘与朱德元帅指挥的第四方面军,从后续史料来看,张国焘作为当时的总政委,从接到宁夏战役计划命令的伊始,便有“其他打算”。

事实上,张国焘早在1935年长征之后,就屡次试图分裂我党和我军,并公然反对红军北上在陕甘宁地区建立根据地的决定,甚至还一度在川康地区另立“中央”。

张国焘

尽管在1936年6月,其由于多种原因不得不取消第二“中央”,但是张国焘意图分裂我军、自立门户之野心始终没有放弃。

于是在接到北上会师会宁指令后,张国焘不但迟迟没有发兵,甚至还屡次向第二方面军徐向前部发出含糊不清的指令。

或许有人会问,朱德元帅为何不指出张国焘延误战机,事实上,当时朱德元帅在第四方面军内部的话语权并没有张国焘高,因此朱德元帅也只能委婉地向张国焘提出建议。

而最为离谱的是,张国焘在指挥第四方面军北上过程中,突然改变了策略,令部队向西北方向开进,与原作战计划背道而驰。

而张国焘这一决定也有其道理,毕竟当时第四方面军整体实力也大打折扣,倘若其率先只身抵达甘肃北部,很有可能面临着国民党中央军围剿的险境。

而张国焘认为,通过指挥部队从河西走廊西进、迂回进攻宁夏的方式或许会有奇效,尽管这一错误路线迅速被党中央纠正,但是其对会宁会师战机的延误已经造成了无法逆转的影响。

等到我党的第一、第二、第四方面军在会宁成功会师之际,蒋介石指挥的国民党中央军已经做好了战斗部署,准备进行“通渭会战”。

而党中央也在10月11日发布了《十月份作战纲领》,即针对下一步宁夏战役计划的具体实施策略,并决定提前予以实施。

之所以提前宁夏战役计划,一方面是共产国际支援的物资已经抵达蒙古边境,需要我军前往迎接,另一方面便是当前国民党军队正火速驰援,倘若等到十二月黄河结冰,那么必将贻误了最佳战机。

然而,更为紧要的是,红四方面军在北上会师过程中,竟然将原本秘密制定的《通庄静会战役计划》遗失,要知道这份计划里详细列出了我军打通共产国际的战略路线,更有证据表明,蒋介石已经掌握了这一计划的内容。

为此,党中央被迫决定提前开展宁夏战役计划,然而已经掌握红军行进路线的蒋介石,并没有给会师后的红军喘息的机会,而是对通渭、会宁等地区开展了狂轰乱炸。

要知道,彼时刚刚突破重重困难会师的红军,与国民党中央军在整体作战实力上相差悬殊,这直接导致了会宁以及通渭地区的失守,更使前来支援的西路军损失惨重。

而等到了十一月初,国民党军队已经提前推进到了黄河东岸,打通了其增援宁夏马鸿逵的关键通道,至此,我军部署半年有余的宁夏战役计划再无实施的可能。

纵观宁夏战役计划的失败,其中张国焘所领导的第四方面军的不听指挥、各自为战,以及对关键情报的丢失都起到了致命的作用。

关于机密文件《通庄静会战役计划》为何会被蒋介石获悉,如今已经不得而知,但是该事件恰恰发生在张国焘麾下,联想到其两年后便叛逃至国民党中统部门,这不得不引人怀疑。

在宁夏战役计划失败后,党中央仍旧没有放弃与共产国际打通支援通道的想法,于是毛主席才提出了第二次长征的想法,试图通过再一次的大范围转移实现曲线救国。

当然,在关键时期,张学良与杨虎城发动的“西安事变”彻底改变了中国抗日战争的发展进程,使得国共两党从敌对关系转为合作对外,可以说这是历史必然进程下的偶然事件。