出走的十年:当"看世界"成为另一种形式的囚笼

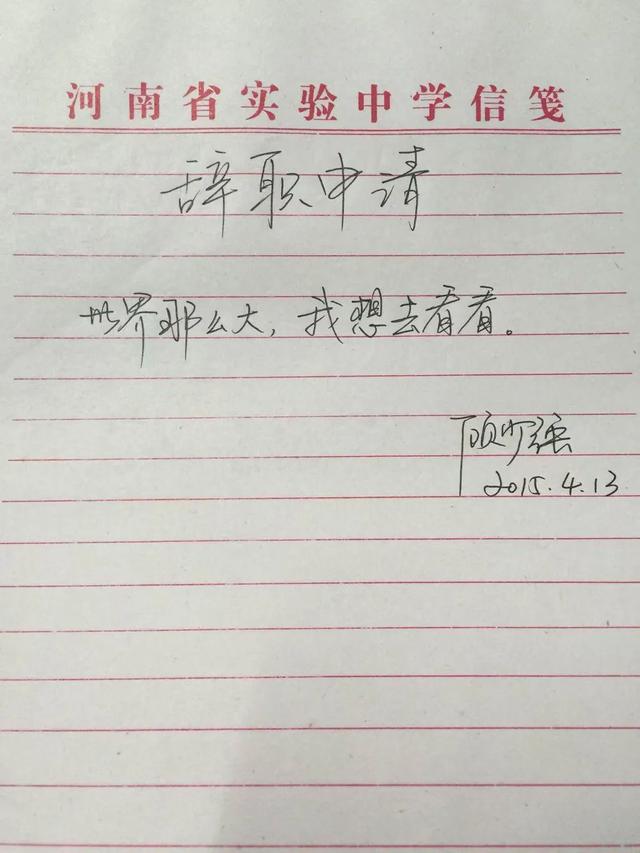

2015年,一封仅有十个字的辞职信——"世界那么大,我想去看看"——如一颗文化炸弹引爆了中国社会。河南女教师顾少强的这一决定,被媒体誉为"史上最具情怀的辞职信",在短短几天内获得数千万次转发和评论。十年过去,当媒体再次找到这位"网红鼻祖"时,她坦言曾一度后悔,这种复杂心态折射出的不仅是一个个体的生命历程,更是整个时代的精神困境。顾少强现象从来不只是关于一个人,而是关于我们所有人内心深处那份被规训却又渴望自由的矛盾。

顾少强辞职后的生活轨迹颇具戏剧性。她确实看到了世界——在大理洱海边看日出,在成都街头听流浪歌手演唱,在江南小镇体验慢生活。她结识了后来的丈夫,开过客栈,尝试过多种职业,经历了创业失败与成功。然而当媒体追问她是否后悔时,她的回答是:"在最困难的时候,确实后悔过。"这种后悔不是对自由的否定,而是对自由代价的清醒认知。当"看世界"从一时冲动变成生活常态,浪漫情怀不得不面对柴米油盐的考验,这种落差构成了当代人追求自由时最常遭遇的精神陷阱。

"看世界"作为一种文化符号,在当代中国社会具有特殊的精神分析意义。在高度竞争、高压力的社会环境中,这简单的五个字击中了人们被压抑的 Wanderlust(漫游渴望)。法国思想家福柯曾指出,现代社会通过复杂规训机制将个体固定在特定位置上。顾少强的辞职信之所以引发共鸣,正因为它代表了对这种规训的象征性反抗。但问题在于,这种反抗本身很快被商业社会收编——旅游产业迅速将"看世界"转化为消费口号,各大旅行社、航空公司纷纷以此为营销策略,原本的反叛姿态被迅速商品化。

更值得玩味的是,顾少强本人最终并未成为永不停歇的环球旅行者。她在成都定居,重操教师旧业,过上了与辞职前相似的生活。这种"回归"不应简单理解为失败,而是一种深刻的认知重构。德国哲学家海德格尔区分了"逃离"与"自由"的本质不同——前者是被动地对现状的否定,后者则是主动地选择自己的存在方式。顾少强的出走与回归,恰恰完成了从浪漫逃离到真实自由的辩证过程。她看过了世界,最终明白了看世界本身不是目的,而是认识自我、安置自我的途径。

当代社会对"自由"的理解往往陷入一种二元对立:要么是朝九晚五的"社畜"生活,要么是诗与远方的浪漫想象。这种非此即彼的思维忽略了自由的本质在于选择的自觉性与可能性。顾少强的故事告诉我们,真正的自由不在于你身处办公室还是洱海边,而在于你是否清醒地选择了自己的生活,并愿意承担选择的全部后果。法国存在主义哲学家萨特说:"人是自由的,人注定自由,人背负着自由的重量。"这种重量有时比我们想象的要沉重得多。

十年后再看"世界那么大,我想去看看",这句话的价值不在于它倡导了一种特定生活方式,而在于它提醒我们思考生活的可能性边界。顾少强是否后悔已不重要,重要的是她的故事让我们得以审视自己对自由的理解是否过于浪漫化。在消费主义将一切反抗姿态收编为商品的今天,保持对自由的清醒认知变得尤为困难也尤为必要。或许,最大的自由不在于能够随时去看世界,而在于能够诚实地面对自己每一次选择背后的动机与代价。

顾少强的十年历程向我们展示了一个存在主义真理:没有一种生活能完全逃离困境与矛盾,真正的成熟不是找到完美答案,而是在不完美的选择中与自己和解。当"看世界"成为新的社会规训时,或许最大的叛逆反而是停下来问自己:我真正想要的是什么?这个问题没有标准答案,但正是对这个问题的持续追问,构成了我们作为自由存在的本质。