1975年,一艘锈迹斑斑的渔船载着满舱绝望,漂向香港维多利亚港。自此,香港成为越南难民“投奔怒海”的灯塔。至2000年最后一个难民营关闭,这座城以包容与争议交织的姿态,收容了逾20万漂泊者。

▍“不漏洞拉”:香港为何成为难民首选?“不漏洞拉”(越南语:Hồ Chí Minh)是越战难民对自由彼岸的呐喊。彼时香港经济腾飞,制造业繁荣,月薪可达越南农民一年的收入。更重要的是,1979年英国签署公约,将香港列为“第一收容港”——难民可先抵港,再等待欧美国家甄别接收。这一政策既彰显人道,却也埋下隐患。

▍难民营里的奥斯卡影帝:关继威的香港岁月今年奥斯卡最佳男配角关继威,幼年时随母亲挤在屯门望后石难民营的铁皮屋里。他曾回忆:“每天只有一勺米饭,但至少不用怕炸弹。”如他这般辗转异乡的孩童,有的被欧美家庭收养,更多人则在营中蹉跎青春,甚至因轻微犯罪永失定居资格。

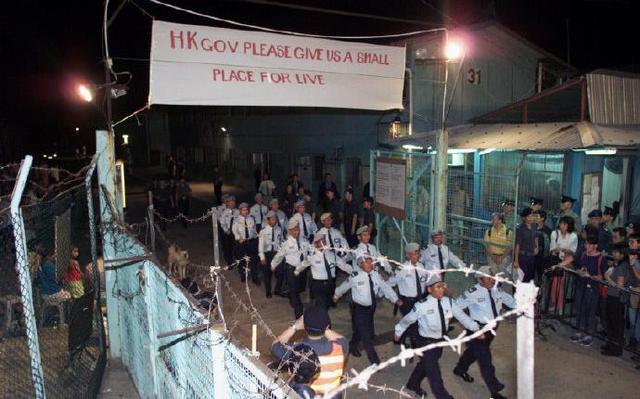

▍争议与代价:善意何以成为枷锁?开放政策下,香港耗费超110亿港元安置难民,但偷渡潮持续涌入。1980年代,启德难民营爆发暴动,黑市交易与治安案件频发。有港人直言:“我们同情苦难,却害怕混乱。”至90年代,港府改行“船民甄别政策”,强制遣返非政治难民,才逐渐终结这场长达25年的拉锯战。

▍历史的回响:当漂泊者成为香港人2000年7月17日,深水埗营地的铁门缓缓关闭。约1.6万难民选择扎根香港,他们开起越南餐馆,说着流利粤语,子女考入港大、中大。一位第二代难民在采访中说:“我们带着两段历史活着——越南的血,香港的盐。”

【结语】这10张老照片里,有惊涛骇浪中的求生欲,有霓虹灯下的身份迷茫,更有一座城市的悲悯极限。

【互动话题】如果你是当年的港人,会支持接收难民吗?评论区留下观点!