刷到那户137平的极简小洋房时,我盯着屏幕愣了半天——没有沙发电视,没有堆成山的玩具,甚至连猫毛都找不到?

这家人到底咋活的?

点进去才发现,原来他们用6年时间验证了一个扎心真相:生活里那些“非必要”的东西,可能正是压得我们喘不过气的隐形负担。

从“空无一物”到“万物皆安”:极简生活为啥突然火了?

从“空无一物”到“万物皆安”:极简生活为啥突然火了?这户人家的客厅,大概颠覆了很多人对“家”的想象——两个大窗户对着香樟和银杏,阳光洒进来就是最好的装饰;没有沙发,追剧去榻榻米书房;没有电视,书柜里摆满了爱看的书;孩子的玩具整整齐齐收在收纳盒里,猫毛?

不存在的,东西少了打扫自然快。

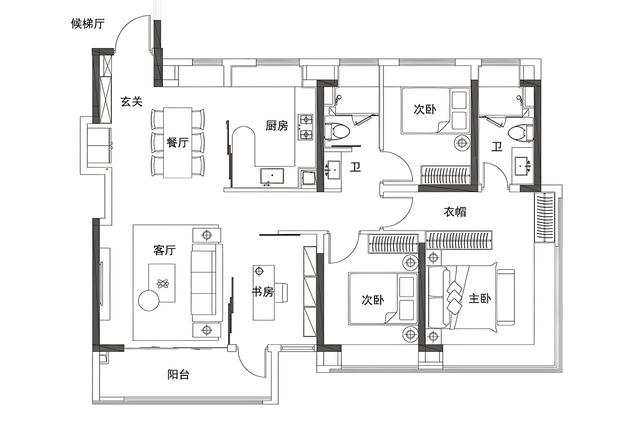

厨房“空无一物”,但周末三餐照做;阳台6平米分出洗衣、植物、休闲三区;儿童房11平米,衣柜、书桌、床井井有条……这些细节,像极了当代年轻人在社交平台上疯狂分享的“极简日记”。

数据不会骗人。

早在2022年,豆瓣、知乎等平台的极简生活讨论小组,成员就突破了36万,从学生到上班族,大家都在记录“捐掉一年穿三次的衣服”“精简吃灰的物品”“清理手机冗余App”的日常。

为什么越来越多人选择“做减法”?

心理学有个概念叫“心理资源有限性”——我们的注意力、精力就像手机电量,每多一件闲置物品、每一次无效社交,都在偷偷消耗电量。

当家里堆满“可能有用”的东西,当手机弹窗多到不敢点开,当周末被“必须参加”的聚会填满,我们的“电量”早就撑不到享受生活了。

就像那户人家说的:“每一样东西都能带来幸福感,房子才变成家。”当我们不再被物品“绑架”,反而能把精力留给真正重要的事。

不是“穷得没东西”,是“清醒地选东西”:极简生活的真相藏在细节里

不是“穷得没东西”,是“清醒地选东西”:极简生活的真相藏在细节里有人觉得极简生活是“穷得买不起”,但这户住小洋房的人家用6年生活打了脸——他们不是不买,是“精挑细选”;不是不要,是“按需保留”。

厨房“空无一物”,但能搞定周末三餐,靠的是“做完饭就擦”的习惯;儿童房东西少但“什么都不缺”,因为孩子自己整理,把“需要”和“想要”分得明明白白;榻榻米书房既能追剧又能工作,收纳柜里塞着过季衣物和小家电,实用到骨子里。

这哪是“空”?

分明是“把空间留给生活”。

这种“清醒”,恰恰戳中了当代人的痛点。

我们总说“断舍离”,但真正难的不是“扔东西”,是“知道自己要什么”。

有网友分享:“以前看到促销就囤纸巾,结果家里堆了半屋,用的时候还得翻箱倒柜;现在只买够用的,反而省了钱和空间。”还有年轻人说:“删掉手机里30个不常用的App后,打开手机不再焦虑,反而能专注看两页书了。”极简不是“苦行僧”式的克制,而是用“少而精”换“多而美”——少买一件鸡肋的衣服,就能攒钱买件穿10年的大衣;少参加一场无效社交,就能多陪父母吃顿饭;少刷一小时短视频,就能学个新技能。

这不是“降低生活质量”,是“把生活质量用在刀刃上”。

从“跟风极简”到“为己而活”:我们到底在追求什么?那户人家最后说:“真正的幸福,不是拥有很多东西,而是每一样东西都能带来幸福感。”这句话像根针,扎破了很多人“为买而买”的泡沫。

前两年有个00后女生火了,上班一年存10万,裸辞靠利息过极简生活,每天自己做饭、晒太阳,被网友夸“活明白了”。

有人算过账,10万存定期一年利息3000,平均一天不到10块,但她说:“我需要的不是山珍海味,是不用挤公交的清晨,是能自己支配的时间。”这不是躺平,是“知道自己要什么”的清醒。

现在回头看那户极简小洋房,最打动人的不是“空”,是“掌控感”——空间是自己的,时间是自己的,连情绪都是自己的。

当我们不再被“别人有的我也要有”绑架,不再被“万一用到怎么办”困扰,反而能在“少”里活出“多”:多一点陪伴家人的时间,多一点提升自己的精力,多一点感受生活的细腻。

就像有位网友说的:“以前总觉得东西多才有安全感,现在才懂,安全感是‘我选的每一样东西,都能让我更爱自己’。”

这个时代,我们太容易被“更多”“更好”推着走。

但那户住了6年的极简家,用最朴素的生活告诉我们:幸福从来不是加法,而是减法——减去多余的物质,减去无效的社交,减去对“完美生活”的执念。

当我们学会“为己而活”,哪怕房子不大、东西不多,也能把日子过成“家”的样子。

毕竟,生活的主角从来不是物品,是我们自己啊。