4月21日,深圳大学人工智能学院正式揭牌成立。据报道,在人才培养方面,该学院构建起全面的本硕博一体化专业体系。

近日,中国科学院大学宣布,实现本科与博士研究生教育的无缝衔接,2025年录取的本科生,将全部进入贯通培养体系。

北师香港浸会大学也传出消息,2025年将推出本硕连读“4+1”、本博直升“4+4”、“3+1+X”等多项招生培养计划。

前不久,备受瞩目的新建大学——福建福耀科技大学获批设立,据悉该校2025年计划招收100名以内学生,采取本硕博贯通培养模式。

近年来,越来越多高校均在推动实施本硕博贯通培养,加入这一教育创新实践行列。

本硕博连读,成高校新趋势!

“本博贯通”作为创新型高等教育培养体系,通过整合本科、硕士、博士三个教育阶段的课程体系,构建连续贯通的全周期学术人才培养机制。这种突破传统分段式教育的新型模式,以往仅应用于医学等特定学科领域,现正逐步向多学科领域拓展。

作为教育部政策引导下的创新培养范式,“本博贯通”曾被媒体评为“2023年高等教育十大热词”之一,近年来频频出现在多所“双一流”高校招生简章中,成为高层次创新人才培养体系改革的重要举措之一。

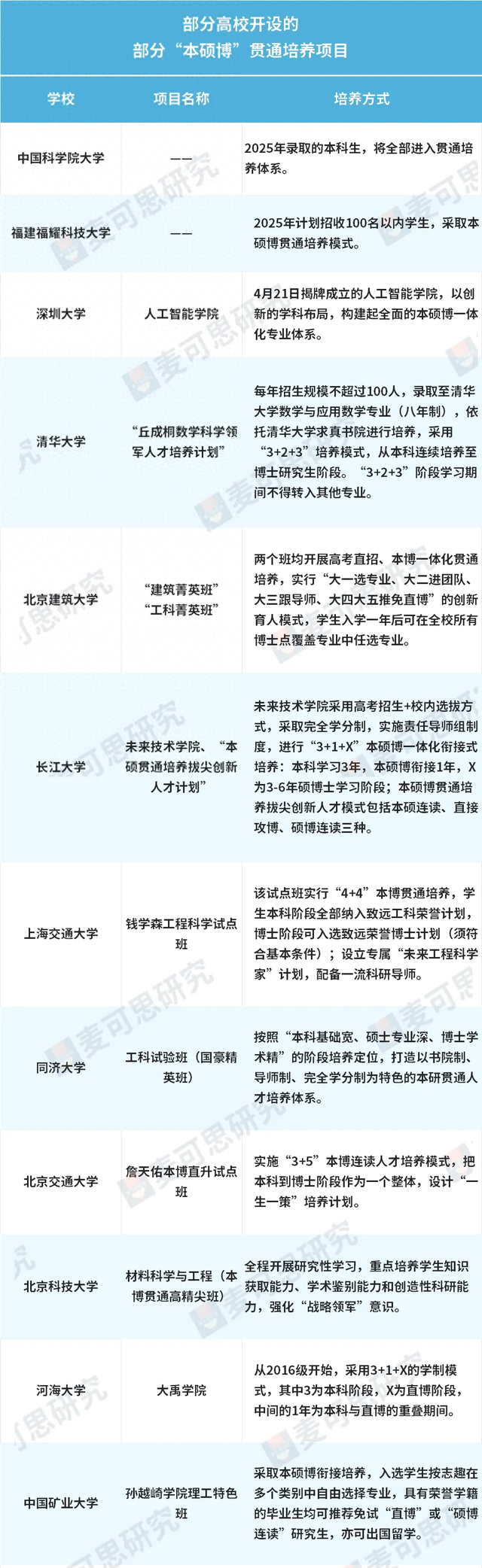

国内多所知名高校近些年来已相继启动相关培养项目,将其纳入优势学科的人才选拔与培养体系之中。

当前国内高校的选拔机制主要呈现两种形式:一是在高考招生阶段设立专项计划,通过综合评价录取具备学术潜质的考生;二是在本科新生入学后,根据学业表现和科研素养开展二次遴选,动态筛选拔尖人才。

不同于多数高校,中国科学院大学与福建福耀科技大学面向2025级全体新生推行本硕博贯通式培养。依托小规模、精英化办学模式,两校能够集中资源确保优质教育全程覆盖。

中国科学院大学2025年录取的本科生实施全员本博贯通培养计划,分两阶段实施:基础强化阶段(第1-3学年)系统构建学科基础,主要修读本科的公共课、专业必修课和部分贯通课程;学术攻坚阶段(第4-8学年)聚焦博士培养目标,设置跨学科融合课程、前沿学术研讨及科研实训体系,通过博士生资格考核者进入学位论文研究周期,并可根据课题需求动态补充高阶课程。特别设置学术发展弹性通道,基础阶段结束时允许学生自主选择培养路径——达标者既可继续攻博,亦可依托已修学分申请传统本科学位。该设计既保障培养连续性,又为个体发展保留调整空间,实现精英培养与个性发展的有机平衡。

福建福耀科技大学2025年计划招收100名以内学生,采取本硕博贯通培养模式,与剑桥大学、牛津大学、斯坦福大学、麻省理工学院等数十家国外及港澳台地区著名大学合作教学。

学生在大一、大二将在文理学院接受公共通识课教育,大二下学期选择专业。选择专业后,学生将在大三选择专业课程、接受专业训练,在大四到合作的境外名校学习一年。本科阶段,学生将获得福耀科技大学及境外名校的双学位,选择继续攻读硕士、博士学位的学生,在毕业后将获得与福耀科技大学合作的境外名校的硕士或博士学位。

缩短学制,是机遇也是挑战!

对于立志在学术领域深耕的学生,本博贯通培养计划成为极具竞争力的优质选项。该模式允许学生以更紧凑的时间规划,完成本科至博士阶段的连贯学习,助力其加速迈进学术研究前沿。

相较于传统的本硕博分段式培养(4+3+3=10年),本博贯通的学习周期更短(8年左右),在效率方面展现出了显著优势。这种模式鼓励学生设定更长远的学习和发展目标,制定切实可行的学习计划。

通过前文图表也可看到,不同高校的本硕博贯通式培养模式也是不同的。譬如,有高校采取采用“3(本科)+2(硕士)+3(博士)”的培养模式,有高校采用“3(本科)+5(博士)”培养模式,还有高校采用“3(本科)+1(硕士)+X(博士)”或“4(本科)+4(博士)”的培养模式。

本硕博贯通式培养通常聚焦优势学科,实行小班化教学,院士及国家级人才直接担任导师,全程深度指导。以学校超常规资源投入为背景,对接国际顶尖高校联合培养,与头部企业共建产业级科研平台,学生享有海外访学或头部企业研发实践机会。此类模式通过压缩重复性课程、前置科研训练、集中优质资源,使学生学术竞争力显著高于分段培养群体。

北京理工大学研究生教育研究中心副主任周文辉团队曾分析了通过不同录取方式进入高校的博士生,在主观教育收获满意度及客观论文发表数量方面的差异。结果显示,本科直博、硕博连读的博士生科研论文发表数量高于公开招考的博士生,也就是说,长学制博士生表现出了知识生产高效率的优势。

北京大学教育学院研究员卢晓东特别向《中国科学报》提到了学缘异质性问题。他表示,目前国内的本博贯通学生往往在同一所高校、由同一位导师培养,但更理想的做法应是跨校、跨学科培养。卢晓东指出,“学生需要在交错变化的环境中遇到不一样的导师和同学,不断吸收外来观念、激发创造性,而不是待在一所高校中逐渐趋于倦怠。固化的环境会使学生成为‘井底之蛙’。”

本博贯通培养模式对教育主体与学习者构成双重挑战:高校需推动系统性变革,重构包括课程衔接机制、导师协同体系、科研资源配给在内的全链条培养架构,倒逼师资结构优化及管理评价体系创新;对学生而言,需在压缩的学制内同步完成知识积累与科研突破,要求个体在知识密度陡增、成果产出压力倍增的环境下,仍保持高强度自主学习与抗压适应能力。

从深圳大学人工智能学院的跨学科创新实践,到中国科学院大学的全员贯通战略布局,再到福建福耀科技大学的国际化培养路径,本硕博贯通模式正通过多元探索响应国家战略对高端人才的迫切需求。尽管面临学缘结构单一、培养体系适配性不足等挑战,但随着高校不断优化跨校联合培养机制,完善动态分流与过程管理体系,贯通式教育有望突破学科界限与学制限制,成为破解“卡脖子”关键技术、锻造战略科学家的重要引擎。

未来,贯通式教育或将从局部试点逐步发展为全局性“范式革新”,推动中国拔尖创新人才培养体系的深刻变革。

主要参考文献:

[1] 教育部网站、各高校网站、阳光高考网等。

[2] 2023年高教十大热词背后:那些“未完待续”的话题. [N] 中国科学报,2023-12-19。

营销