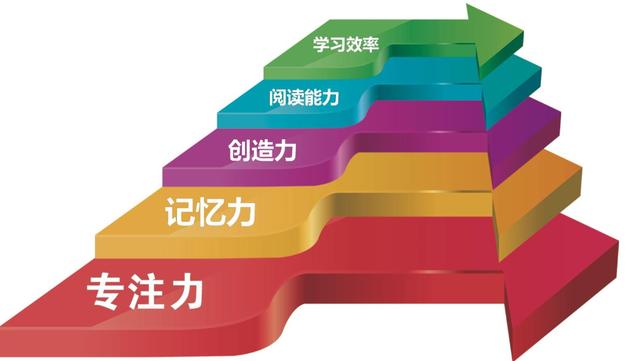

提到孩子的学习效率,很多家长都能想到三个字:专注力,也称注意力。除去遗传原因和生理原因,很多父母在陪伴孩子的时候,不自觉地触到了损害孩子专注力的雷区,导致孩子专注力的暂时缺损。

1.打断孩子说话。从2岁开始,孩子的言语就很活跃,表达欲望非常强,父母如果能够有耐心倾听的习惯,哪怕是一些荒诞的语言,也静下来听,那么孩子言语背后的思维就会专注;反之,如果父母总是打断,或者忽视孩子的言语,孩子就无法继续,注意力就破坏了。

有些家长说自己的孩子严重注意力缺乏,五分钟都坐不住。在详细了解后,我发现她是把学习看得太重要。当孩子正在用心搭积木时,她就让孩子去看书;当孩子在马路边观察一朵花或者一只小虫子,她又不耐烦地催孩子赶紧走。这是很多家长的误区,认为只有在学习方面才能体现注意力,其实不然,人的注意力是分布在生活方方面面的,如果家长一直在其他方面破坏孩子的注意力,也同时影响到了孩子学习方面的注意力。

有教育专家指出,越是成绩差的孩子,越是需要父母的耐心等待。而家长往往因为心急、焦虑,做不到这一点。于是就会发生这样的情况:孩子在写作业,父母在旁边做“纠错师”,一旦看到孩子某个字写得不够端正或算错题,马上指出,要求孩子立即改正。结果孩子的思路不断被打断,压力也越来越大,作业质量越来越差。

第一,给孩子换标签。

父母很擅长给孩子贴负面标签,比如拖延、不爱学习、多动、脾气大,都是父母根据孩子某次行为给出的负性总结,对孩子的发展非常不利。这背后体现出父母的焦虑以及对孩子的不信任。改善的办法就是要求父母信任孩子,每个孩子都是注意力完整的,无须和其他孩子比较,也无须过多担心孩子。另外,父母要从语言方面下功夫,无论是在孩子面前,还是在亲友面前,甚至是老师面前,都要用积极的语言形容孩子:他的注意力越来越久了,他越来越有耐心了。语言是带有能量的,当父母一遍遍说孩子的注意力越来越好,且会对孩子产生潜移默化的影响,让他们认同自己的注意力越来越持久。这就是换标签的意义。

第二,家长自身保持对事物的专注力。

有些家长每天刷手机,或者说话和做事情持久度不够,会对孩子产生负面影响。那么,要想孩子改变,家长自己也要把注意力提高。比如在孩子旁边,认真地读一本书,哪怕认真读一本工具书或者菜谱,也都是给孩子做示范。另外,陪孩子参加任何活动,都要有耐心和专注。比如画画、搭积木、拼图,这些项目都能够培养专注力,如果父母能够陪着孩子慢慢钻研,不仅父母的耐心被激发出来,孩子的专注力也会大幅提高。

第三,不打断孩子。

很多家长抱怨孩子不善于思考,不喜欢动脑子,但是背地里,他们又经常否认孩子的想法,打断他们的思路。正确的做法是允许和鼓励。积极倾听孩子,允许他们天马行空表达自己,父母不打断不干扰;在保证安全的前提下,允许孩子把一件事做完,哪怕是在玩泥巴、抓虫子;陪伴做作业时,以陪伴为主,除非孩子提出困难,或者请家长检查,否则在做的过程里,父母不要打断和干预。

最后,若想要孩子的专注力提高,还有个窍门,就是父母少唠叨、少争吵,保持家庭内快乐轻松,这样就会让孩子安全感十足,做事情的专注度就会更高。