【前言】

1949年10月,王尚荣作为青海军区的副司令员和第一野战军的副军长,正在西宁指挥部队与军阀马步芳进行激烈的战斗。

某日,石首调关镇的一位区委干部翻阅报纸时,偶然看到“王尚荣”三个字。

镇上的一名工作人员急匆匆地拿着报纸去找鱼贩王光尧,兴奋地告诉他:"老王,你家尚荣在青海那边混得不错,当上大官啦!"

王光尧感到十分困惑,因为他清楚地记得自己的儿子名叫王尚寅,而不是王尚荣。他怀疑可能是区委的工作人员在记录时出了差错。

王光尧与儿子失联长达18年,期间他甚至不知道王尚寅已经更换了姓名。

那位区委的工作人员当时也无法给出确切的答复。于是他向王光尧提议,可以通过写信的方式来确认情况。

【王尚荣衣锦还乡】

得知好消息后,王光尧立刻失去了继续卖鱼的兴致,迅速整理好物品赶回家中。

一回到家,王光尧立刻叫来了略懂书写的女婿,请他帮忙给青海的那位大官写封信。

王光尧一边思考一边表达,信的主要内容是这样的:王尚荣司令,我在报纸上看到你的名字,觉得特别熟悉。

十八年前,在湖北石首的调关镇,有个年轻人名叫王尚寅,大家平时都叫他“九斤”。他的父亲名叫王光尧。

王九斤在1931年加入了贺龙的革命队伍。自那以后,他就再也没跟家里联系过。你听说过他吗?

此时,王光尧的脸已经涨得通红,眼泪像断了线的珠子一样不停地往下掉。他稍稍停顿了一下,接着说道。

王司令员,要是你认识王九斤,或者你就是他本人,看到这封信后赶紧跟家里联系。家里人都快急疯了,特别想见他。

信的结尾还特别加上了一句充满感情的话:

“王司令,您确定您认识王九斤这个人吗?”

王光尧寄出信后,全家人都焦急地等待着回音。每次他在镇上卖鱼,总是特别邮递员的动向,生怕错过任何消息。

过了一个月左右,回信终于到了。信里提到,王尚荣副司令员就是当年从石首出去参加革命的王九斤。

王尚荣这些年一直惦记着老家。但革命任务还没结束,他作为党和军队的重要领导,哪能随便离开自己的岗位呢?

得知儿子的消息后,王光尧立刻做出安排,带着识文断字的女婿启程赶往西宁,去见已经多年未曾谋面的儿子。

数日后,他们收拾好家乡的土产,从调关启程。先是乘船,接着换火车,一路颠簸,终于抵达了西宁。

在广袤的西北荒地上,王光尧终于与分离了18年的儿子王尚荣重逢。这片辽阔的土地见证了他们久违的团聚,时间的长河在这一刻仿佛静止。王光尧的心情复杂而激动,多年的思念与期盼在这一刻化为现实。他们的重逢不仅是个人情感的释放,更是岁月流转中亲情的延续。这片荒原,虽然贫瘠,却承载了他们深厚的情感,成为了他们生命中不可磨灭的记忆。

尽管与父亲久别重逢是难得的喜悦,但王尚荣手头还有重要任务要处理。简短地打过招呼后,他便迅速投入到了工作中。

父亲凝视着儿子逐渐远去的背影,心中涌起无尽的怜惜与关怀。

1950年年底,王尚荣接到指示,前往北京向中央军委详细报告与马家军交战的详细过程。

军委领导后来通知王尚荣,安排他去南京军事学院的高级系进修学习。

王尚荣出身于一个经济困难的家庭,早年没有接受过正规教育。如今获得了这次学习的机会,他感到十分欣喜。

王尚荣找到贺龙,向他表达了想去进修的想法。贺龙听后,轻轻拍了拍他的肩膀,表示支持并鼓励他。

贺龙非常严肃地对他表示:

尚荣,认真工作,这是毛主席和党中央对你的期望与信赖。

王尚荣轻轻点头,紧接着郑重地行了一个军礼。

就在王尚荣准备告辞之际,贺龙出声留住了他。贺龙心里盘算着,南京军事学院下一期的课程还没开始,中间正好有段空闲时间,不如让王尚荣利用这段时间回家探亲。这样既能让王尚荣与家人团聚,又不会耽误正事,可谓一举两得。

贺龙对王尚荣提议,现在局势稳定了,不如回家看看,多陪陪家人。每个人都有父母和亲人,亲情是人之常情,照顾长辈也是应尽的责任。

王尚荣对贺龙的关怀深表感激。贺龙的体贴入微让王尚荣内心深受触动,这种真挚的关心在他心中留下了深刻的印象。贺龙的行为不仅体现了对同志的关怀,也彰显了他的人格魅力,使王尚荣对他更加敬重。这种情感的交织,让王尚荣在回忆这段经历时,依然感到温暖和感动。

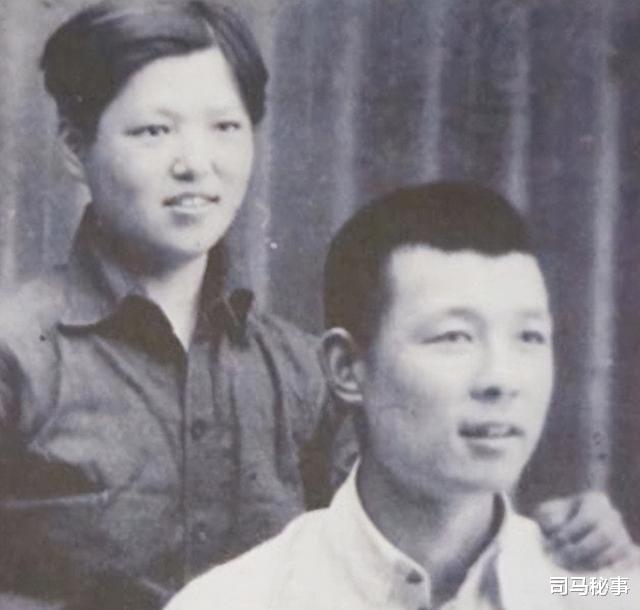

12月7日,王尚荣与妻子、女儿及四名同事共七人,经过长途跋涉,抵达了调关。

在调关码头,区政府长石志坚得知消息后迅速赶到,与当地居民一起热烈欢迎他们的到来。

现场气氛热烈,众人纷纷用昵称呼唤王尚荣。

短暂停留区政府后,王尚荣径直前往自己昔日的住所。他步伐坚定,目标明确,仿佛每一步都在丈量着记忆中的距离。这个曾经的居所,承载着他过往的点点滴滴,如今他再次踏上了这段熟悉的路程。

途中,王尚荣遇见了他年事已高的父亲。面对此情此景,他毫不犹豫地双膝跪地,深情地呼唤了一声:“父亲。”

回到家后,王尚荣再次见到了母亲。两人紧紧相拥,眼泪不由自主地滑落。

此刻,王家的院子被邻里们挤得水泄不通。

为了确保安全,警卫人员打算劝离部分人群。

王尚荣立刻出面阻拦,表示不可如此。

都是乡里乡亲的,来多少就招待多少,哪有把客人往外推的道理?咱们得热情接待,不能怠慢。

第二天,王家摆起了宴席。几位年长的宾客向王光尧表示祝贺:

王光尧,你家祖坟风水真好。你儿子经历了大难,现在平安归来,还事业有成,真是值得庆祝。

王光尧听完,高兴得连连道谢。

王尚荣在家乡小住了几日,便准备动身返回北京。临走时,他将自己的皮大衣留给了父亲,让老人家在寒冷的季节里保暖。

他还特意为家人和亲戚准备了几件羊皮大衣,这些大衣是他从青海带回来的当地特色产品。

王尚荣给了母亲100元,希望能帮母亲减轻一些生活负担。

这笔钱在那个年代算是相当值钱的。

王光尧心里挂念远行的孩子,总担心他在外面过得不好。为了表达对贺龙培养自己儿子的感激之情,他特意跑到镇上买了些当地的土产,让儿子带给贺龙,以此表达谢意。

王尚荣欣然应允。

谁也没料到,这次分别竟成了永别!

【王尚荣最后一次回乡】

1959年4月,担任总参谋部作战部部长的王尚荣再次回到家乡探亲。这次回乡的一个重要原因,是祭奠已故一年的父亲。

一进家门,王尚荣就急切地向母亲询问父亲离世的具体情况。

王光尧因为长期过度劳累,导致身体不堪重负,年纪轻轻就染上了多种病症。

1958年,他在沐浴过程中突发重病,不幸去世,享年66岁。

当时,王尚荣正在西藏前线指挥战斗,由于战事紧张无法返回家中,他只能发电报给弟弟王尚桂,委托他处理父亲的丧葬事宜。

他还给家里汇了150块钱,用来处理后事。

第二天,王尚荣和妻子一起前往距离家八里的罗盘山,为父亲祭扫。在亲戚的陪同下,他准备了鞭炮和花圈。

站在父亲的墓前,王尚荣眼含泪水,声音颤抖地喊道:“父亲,我来晚了!”

在完成对父亲的悼念仪式后,王尚荣在亲友的陪伴下,返回了故乡。

王尚荣刚回到家,一位远房亲戚就特意从外地赶来拜访。这位亲戚听说王尚荣回来了,便主动提出希望他能帮忙在北京找份工作。

王尚荣明确表示,目前城市就业机会稀缺。政府正计划将部分城市居民迁移到农村地区。

王尚荣明确表示,即使是他亲弟弟王尚桂,也没有权利把人带到北京去。

听完这话,那位亲戚只能无奈地离开了。

王尚荣这次回家乡待了5天。加上之前那次6天的行程,他在老家总共就待了11天,时间实在不算多。

王尚荣全身心投入工作,一心为国家、军队和人民服务。他的父母完全理解并支持儿子的决定。

王光尧心中最大的骄傲,便是为新中国培养出了一位杰出的军事将领。这个成就,足以让他感到无比的自豪与满足。