在物理学的漫长发展历程中,光的本质一直是一个核心且充满争议的话题。17 世纪,以牛顿为代表的微粒说和以惠更斯为代表的波动说展开了激烈交锋。牛顿主张光的微粒说,他认为光是由发光物质发射出的微小粒子组成,这些粒子从光源高速飞出,在均匀介质中做等速直线运动 。这一理论能够较为轻松地解释光的直线传播和反射现象,例如,光在均匀的空气中沿直线传播,就像微小的粒子在不受外力干扰时做直线运动;而光的反射,就如同弹性小球撞击光滑平面后反弹一样,入射角等于反射角。

惠更斯则倡导光的波动说,他坚信光是一种机械波,通过一种名为 “以太” 的物质载体进行传播。惠更斯认为,波面上的每一点都可以看作是新的振源,发出次波,这些次波叠加后就推动了光的向前传播。波动说成功地解释了一些微粒说难以说明的现象,比如光的干涉和衍射。当两束光相遇时,会出现明暗相间的干涉条纹,这就像水波在水面上相遇时,波峰与波峰叠加、波谷与波谷叠加形成更强的波,而波峰与波谷叠加则相互抵消,这是微粒说难以解释的。

这场争论持续了相当长的时间,双方各执一词,互不相让。牛顿凭借其在科学界的崇高威望,使得微粒说在 18 世纪占据了主导地位。

然而,进入 19 世纪,情况发生了转变。英国科学家托马斯・杨进行了著名的双缝干涉实验,有力地支持了波动说。他让光穿过两条狭长的缝,在远处的屏幕上观察到了亮暗相间的条纹,这一结果无法用微粒说解释,却与波动说的理论预测高度吻合。此后,法国物理学家菲涅耳从横波的角度出发,以严密的数学推理圆满地解释了光的偏振现象,并对衍射进行了定量解释,进一步巩固了波动说的地位 。

但故事并未就此结束,当时间来到 20 世纪,爱因斯坦提出了光量子理论,为光的本质之争带来了新的曙光。他指出光既具有粒子性,又具有波动性,这就是著名的光的波粒二象性。在某些实验中,光表现出粒子的特性,如光电效应,光以光子的形式与电子相互作用,将电子从金属表面击出;而在另一些实验中,光又展现出波动的特性,如双缝干涉实验中的干涉条纹。光的波粒二象性的提出,最终为这场持续了 300 多年的 “波粒之争” 画上了句号 。

在这个过程中,双缝干涉实验起到了至关重要的作用。它不仅是验证光的本质的关键实验,也为后续量子力学的发展奠定了基础,揭示了微观世界中一些与宏观世界截然不同的奇妙现象,让我们对光、对微观世界的认识达到了一个全新的高度。

双缝干涉实验初登场

1801 年,英国物理学家托马斯・杨(Thomas Young)进行了一项开创性的实验 —— 双缝干涉实验,为光的波动说提供了强有力的支持。这个实验设计巧妙,在当时的科学界引发了轩然大波。

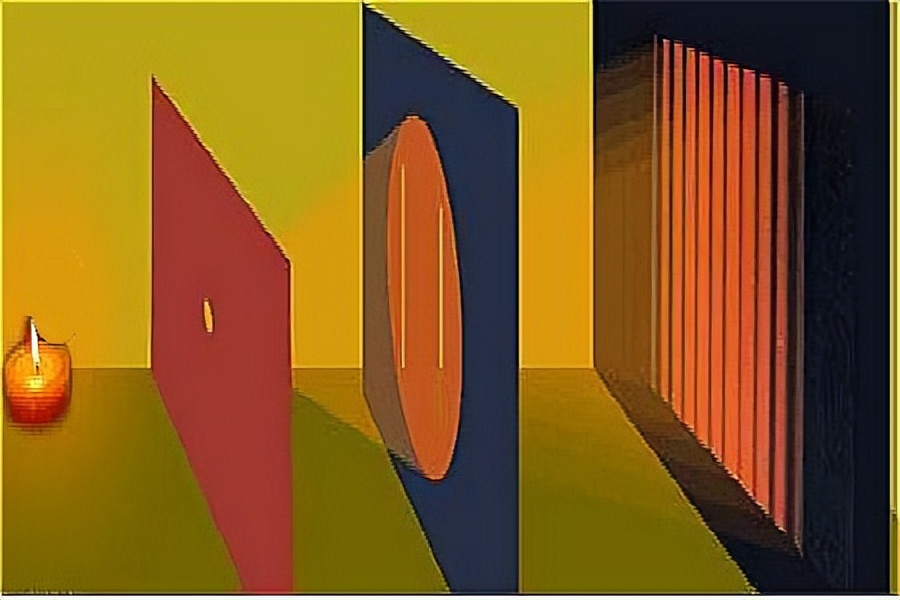

实验的装置并不复杂,在一个暗室中,首先让一束光照射到一个开有单缝的挡板上,这单缝就像是一个线光源,使得光线能够以特定的方式传播。接着,在这个单缝后面放置一个开有两条平行狭缝的挡板,这两条狭缝距离很近,从单缝发出的光经过这两条狭缝后,就被分割成了两束相干光。最后,在双缝的后面放置一块屏幕,用于观察光的传播结果。

当托马斯・杨开启光源,神奇的现象出现了。在屏幕上,并没有出现两条简单的亮线,而是出现了一系列明暗相间的条纹。这些条纹与狭缝平行,并且条纹间的距离彼此相等。这一现象如何解释呢?根据波动理论,光被看作是一种波,当两束光从双缝中射出后,在空间中相遇并发生叠加。在某些位置,两列波的波峰与波峰、波谷与波谷相互叠加,使得光的振动加强,从而形成亮条纹;而在另一些位置,波峰与波谷相互叠加,光的振动相互抵消,形成暗条纹。这就如同平静水面上的两列水波相遇时,会出现波峰与波峰叠加形成更高的浪,波谷与波谷叠加形成更深的凹,而波峰与波谷叠加则水面趋于平静一样。

这个实验结果对于光的微粒说是一个巨大的挑战。按照微粒说的观点,如果光是由微小的粒子组成,那么当这些粒子通过双缝时,应该在屏幕上形成两条与双缝对应的亮线,就像我们向双缝发射玻璃球,最终在屏幕上会呈现两条明显的痕迹一样。但实际的实验结果却并非如此,明暗相间的干涉条纹无法用微粒说的理论来解释。

托马斯・杨的双缝干涉实验,以直观而确凿的证据,有力地支持了光的波动说,让人们对光的本质有了全新的认识。它不仅解决了当时科学界关于光的本质的部分争议,更为后续光学理论的发展奠定了坚实的基础,成为了物理学史上的经典实验之一,开启了人们深入探索光的波动性的大门 。

升级版双缝干涉实验:单光子与单电子随着科学技术的进步和对微观世界探索的深入,科学家们对双缝干涉实验进行了进一步的改进和拓展,将研究对象聚焦到单个光子和单个电子,这一升级版的实验结果更加令人震惊,也彻底颠覆了人们对微观世界的认知 。

1909 年,英国物理学家杰弗里・泰勒(Geoffrey Taylor)进行了单光子双缝干涉实验。他将光源的亮度调到极低,使得在任何时间间隔内,平均最多只有一个光子被发射出来 。按照经典物理学的观点,单个光子就像一个微小的粒子,当它通过双缝时,应该只能选择其中一条狭缝通过,最终在屏幕上形成一个对应狭缝的亮点,随着时间的推移,众多亮点会逐渐累积成两条与狭缝对应的亮线。

但实验结果却出乎所有人的意料。经过长时间的曝光,屏幕上并没有出现两条亮线,而是出现了明暗相间的干涉条纹 。这意味着,单个光子在通过双缝时,似乎能够同时穿过两条狭缝,并且与自身发生干涉。这一现象完全违背了我们在宏观世界中所建立的常识,在我们的日常认知里,一个物体不可能同时出现在两个不同的位置,就像一个人不可能同时穿过两扇不同的门一样。

为了进一步探究微观粒子的这种奇特行为,1961 年,德国图宾根大学的克劳斯・约恩松(Claus Jönsson)完成了单电子双缝干涉实验 。电子与光子一样,也具有波粒二象性。在实验中,电子被一个一个地发射出来,射向带有两条狭缝的挡板,然后在后面的屏幕上检测电子的落点。

起初,屏幕上出现的是一个个离散的点,每个点代表一个电子的撞击位置,看起来毫无规律可言。然而,随着发射的电子数量逐渐增多,令人惊奇的事情发生了。这些离散的点逐渐形成了一系列明暗相间的条纹,与单光子双缝干涉实验中的干涉条纹如出一辙 。这表明,单个电子在通过双缝时,同样表现出了波动性,能够同时通过两条狭缝并与自身干涉,从而在屏幕上形成干涉图案。

那么,单个光子或电子究竟是如何同时穿过两条狭缝并产生干涉条纹的呢?根据量子力学的解释,微观粒子在未被观测时,处于一种概率波的状态,它们没有确定的位置和轨迹,而是以波函数的形式在空间中弥散开来 。当光子或电子通过双缝时,其波函数会在双缝处发生衍射,分成两部分,这两部分波函数在屏幕上相互叠加,形成干涉条纹。在这个过程中,每个光子或电子都有一定的概率出现在屏幕上的任何位置,而干涉条纹就是这种概率分布的体现 。

这就好比在一个充满迷雾的房间里,有两条通道,一个小球(类比光子或电子)要从房间的一端到达另一端。按照宏观世界的思维,小球会选择其中一条通道通过。但在微观世界里,小球在进入房间的瞬间,就化作了一片 “概率云”,这片 “概率云” 同时弥漫在两条通道中,当它到达房间另一端时,不同部分的 “概率云” 相互叠加,使得小球在某些位置出现的概率大,形成亮条纹,在某些位置出现的概率小,形成暗条纹 。

观测带来的诡异变化单光子和单电子的双缝干涉实验结果已经足够令人震惊,但科学家们并未停止探索的脚步,他们对电子的行为充满了疑惑:电子究竟是如何同时通过两条狭缝的呢?为了揭开这个谜团,科学家们决定在实验中加入探测器,试图直接观测电子的路径 。

科学家们在双缝的旁边安装了高精度的探测器,这些探测器能够感知电子的通过,并记录下电子究竟是从哪条狭缝穿过的 。按照常理,探测器的加入仅仅是为了获取信息,不应该对电子的实际行为产生影响 。然而,当实验开始,令人匪夷所思的事情发生了。

一旦探测器开启,电子的行为发生了根本性的改变。原本能够同时通过两条狭缝并产生干涉条纹的电子,此时却表现得像一个个普通的粒子,它们似乎 “放弃” 了波动性,乖乖地选择其中一条狭缝通过,在屏幕上形成的不再是干涉条纹,而是两条与狭缝对应的亮条纹 。

这就好比一场神奇的魔术表演,当观众不去关注魔术师的动作时,魔术顺利进行,呈现出奇妙的效果;但当观众紧紧盯着魔术师的一举一动时,魔术就像被施了定身咒,神奇的效果消失得无影无踪 。在这个实验中,观测行为就像是那道打破魔法的目光,它改变了电子原本的行为模式 。

这种观测导致干涉条纹消失的现象,彻底颠覆了人们对客观世界的传统认知。在经典物理学中,观测是一个独立于被观测对象的行为,它不会对被观测对象的状态产生实质性的影响 。例如,我们观测一个在桌子上滚动的小球,无论我们是用眼睛看,还是用摄像机拍摄,小球的运动轨迹都不会因为我们的观测而改变 。但在电子双缝干涉实验中,观测行为却与电子的行为紧密地联系在了一起,观测似乎具有一种神秘的力量,能够改变电子的波粒二象性,使其从波动状态转变为粒子状态 。

科学家们对此进行了大量的重复实验,试图寻找其他可能的解释,但结果始终如一:只要有观测行为的介入,干涉条纹就会消失。这一现象引发了科学界的广泛讨论和深入思考,它不仅挑战了物理学的基本原理,也引发了一系列关于观测、意识和现实本质的哲学思考 。难道说,微观世界的规律与我们日常生活中的经验有着天壤之别?观测者的意识真的能够对物质的行为产生影响吗?这些问题至今仍然没有一个确定的答案,成为了量子力学中最令人困惑的谜题之一 。

延迟实验与因果律的挑战

在电子双缝干涉实验中观测导致的诡异现象让科学家们陷入了深深的困惑,而随后进行的延迟实验,更是将这种困惑推向了极致,对传统的因果律发起了前所未有的挑战 。

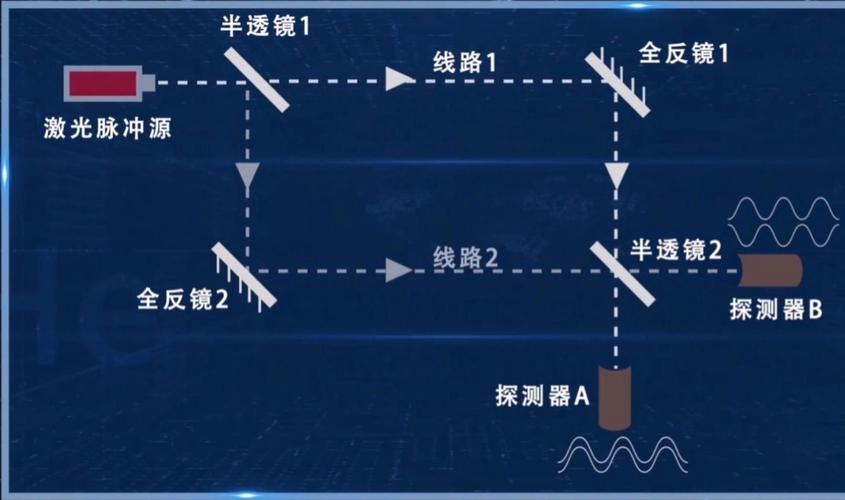

1978 年,美国理论物理学家约翰・阿奇博尔德・惠勒(John Archibald Wheeler)提出了延迟选择思想实验,并在 1984 年得到了实际验证 。这个实验的设计极为精巧,它在传统双缝干涉实验的基础上,增加了一个能够延迟观测的装置 。实验中,光子从光源发出后,首先会遇到一个半镀银的反射镜(分束器),光子有 50% 的概率直接穿过反射镜,也有 50% 的概率被反射 。

如果此时不进行额外的操作,光子就会像在普通双缝干涉实验中一样,同时表现出波动性,在后面的屏幕上形成干涉条纹 。但关键在于,实验者可以在光子已经通过这个半镀银反射镜之后,也就是光子已经 “做出选择” 是穿过还是被反射之后,再决定是否在光子的路径上添加第二个半镀银反射镜 。

当添加第二个半镀银反射镜时,它会使两条路径的光子再次相遇并发生干涉,此时光子表现出波动性,屏幕上出现干涉条纹;而如果不添加第二个半镀银反射镜,光子就会表现出粒子性,屏幕上只会出现两个亮点,分别对应光子穿过或被反射的路径 。

这就意味着,在光子已经通过第一个半镀银反射镜,其行为似乎已经确定的情况下,实验者后来的选择(是否添加第二个半镀银反射镜)却能够影响光子之前的行为,决定它是以粒子的形式还是波的形式通过实验装置 。从时间顺序上看,观测行为(添加或不添加第二个半镀银反射镜)发生在光子通过第一个半镀银反射镜之后,然而结果却表明,后发生的观测行为改变了先发生的光子的状态 。

这一实验结果严重违背了我们日常生活中所熟知的因果律。在传统的因果观念里,原因必然先于结果发生,先有因后有果,过去发生的事情是确定的,不会被未来的事件所改变 。比如,我们点燃火柴,火柴燃烧,点燃火柴这个行为是因,火柴燃烧这个结果是果,不可能出现火柴先燃烧,然后我们再去点燃它的情况 。但延迟实验却似乎表明,在微观世界里,结果可以反过来影响原因,未来的观测能够改变过去已经发生的事件 。

这种对因果律的挑战引发了科学界和哲学界的广泛讨论。一些科学家试图从不同的角度来解释这一现象,以挽救因果律 。例如,哥本哈根诠释认为,在量子世界中,粒子在未被观测时处于一种不确定的叠加态,所有可能的结果都同时存在,只有当观测发生时,波函数才会坍缩,粒子的状态才会确定下来 。

在延迟实验中,光子在未被观测前,既不是粒子也不是波,而是处于一种包含了粒子和波两种可能性的叠加态 。实验者后来的观测行为导致了波函数的坍缩,从而决定了光子最终表现出粒子性还是波动性 。但这种解释仍然无法完全消除人们对因果律被破坏的困惑,因为它似乎暗示了观测者的行为具有一种特殊的力量,能够改变过去的历史 。

多世界解释则认为,在每一次量子事件中,宇宙都会分裂成多个平行的世界,每个世界中都包含了不同的结果 。

在延迟实验中,当光子通过第一个半镀银反射镜时,宇宙就已经分裂成了两个世界,一个世界中光子以粒子的形式通过,另一个世界中光子以波的形式通过 。实验者后来的观测只是选择了进入其中一个世界,而不是改变了过去的事件 。然而,这种解释虽然在一定程度上避免了因果律的直接冲突,但却引入了更加复杂的宇宙观,让人们对现实世界的本质产生了更多的疑问 。

延迟实验的结果让我们深刻认识到,微观世界的规律与我们在宏观世界中建立的直觉和常识有着巨大的差异 。它不仅挑战了物理学的基本原理,也促使我们重新审视因果律这一基本的哲学概念,引发了人们对现实世界本质的深入思考 。

哥本哈根学派的诠释与争议

电子双缝干涉实验等一系列量子现象的出现,让科学界陷入了深深的困惑,也促使科学家们对这些现象进行深入的思考和诠释。在众多的诠释中,哥本哈根学派的观点独树一帜,成为了量子力学领域中极具影响力的一种诠释,但同时也引发了广泛的争议 。

哥本哈根学派是由丹麦物理学家尼尔斯・玻尔(Niels Bohr)与德国物理学家维尔纳・海森堡(Werner Heisenberg)于 1927 年在哥本哈根创立的 。该学派的主要成员还包括马克斯・玻恩(Max Born)、沃尔夫冈・泡利(Wolfgang Pauli)以及保罗・狄拉克(Paul Dirac)等一批杰出的物理学家。他们在量子力学的创立和发展过程中发挥了重要作用,对量子力学的基本原理和现象提出了独特的见解 。

哥本哈根学派的核心观点之一是 “互补性原理”。这一原理由玻尔提出,他认为微观粒子具有波粒二象性,在不同的实验条件下,微观粒子会表现出粒子性或波动性,但这两种性质是相互补充的,不能同时被观测到 。例如,在双缝干涉实验中,当我们不观测电子的路径时,电子表现出波动性,形成干涉条纹;而当我们试图观测电子的路径时,电子则表现出粒子性,干涉条纹消失 。这就好像一枚硬币有正反两面,我们在同一时刻只能看到其中一面,而无法同时看到两面 。

海森堡提出的 “不确定性原理” 也是哥本哈根学派的重要观点。该原理指出,在量子系统中,一个粒子的位置和动量无法同时被精确确定 。也就是说,当我们对粒子的位置测量得越精确时,对其动量的测量就会越不精确,反之亦然 。这种不确定性并非是由于测量技术的限制,而是量子世界的内在属性 。例如,在测量电子的位置时,我们需要使用光子来探测电子,而光子与电子的相互作用会不可避免地干扰电子的动量,从而导致动量的不确定性增加 。

此外,哥本哈根学派还认为,量子系统的状态可以用波函数来描述,波函数包含了量子系统的所有信息 。但在测量之前,量子系统处于一种不确定的叠加态,所有可能的结果都同时存在 。只有当我们进行测量时,波函数才会坍缩,量子系统才会从叠加态转变为一个确定的状态 。比如在薛定谔的猫思想实验中,在箱子未被打开观测之前,猫处于既死又活的叠加态,而当我们打开箱子进行观测时,波函数坍缩,猫的状态就会确定为死或活 。

哥本哈根学派的这些诠释在一定程度上解释了量子世界的奇特现象,得到了许多物理学家的认可,成为了量子力学的 “正统解释” 。然而,也有一些科学家对哥本哈根学派的观点提出了质疑和反对,其中最著名的当属阿尔伯特・爱因斯坦(Albert Einstein) 。

爱因斯坦是量子力学的重要奠基人之一,但他对哥本哈根学派的不确定性和概率解释持有严重的保留意见 。他坚信自然界存在着客观的、确定性的规律,认为量子力学的不确定性只是因为我们对某些隐藏变量的无知,而不是量子世界的本质 。他提出了著名的 “上帝不掷骰子” 的观点,表达了他对量子力学中不确定性和随机性的不满 。

1935 年,爱因斯坦与鲍里斯・波多尔斯基(Boris Podolsky)、纳森・罗森(Nathan Rosen)共同发表了一篇名为《物理实在的量子力学描述能否被认为是完备的?》的论文,提出了 EPR 佯谬 。这个思想实验旨在论证量子力学的不完备性 。他们认为,根据量子力学的不确定性原理,当两个粒子发生纠缠后,对其中一个粒子的测量会瞬间影响到另一个粒子的状态,无论它们之间的距离有多远,这种超距作用似乎违背了相对论中的定域性原理 。爱因斯坦等人认为,这表明量子力学对物理实在的描述是不完备的,可能存在尚未被发现的隐变量来解释这种现象 。

以玻尔为首的哥本哈根学派则对 EPR 佯谬进行了回应。玻尔认为,爱因斯坦等人的论证是基于经典物理学的思维方式,在量子世界中,粒子之间的纠缠是一种量子关联,不能用经典的定域性和实在性概念来理解 。他强调,量子力学的描述是完备的,测量过程本身就是量子系统的一部分,不能将测量结果与量子系统割裂开来 。

这场关于量子力学诠释的争论持续了数十年,爱因斯坦和玻尔之间进行了多次激烈的辩论 。虽然双方都无法说服对方,但这场争论却极大地推动了量子力学的发展 。它促使科学家们对量子力学的基本原理进行更深入的思考和研究,也引发了一系列关于量子力学基础的实验探索 。

在后来的研究中,约翰・斯图尔特・贝尔(John Stewart Bell)提出了贝尔不等式,为检验量子力学的完备性和隐变量理论提供了一个重要的实验依据 。从 20 世纪 70 年代开始,一系列的实验结果都倾向于支持量子力学的哥本哈根诠释,否定了隐变量理论的存在 。这些实验结果虽然没有完全终结关于量子力学诠释的争论,但却使得哥本哈根学派的观点在科学界得到了更广泛的认可 。

尽管如此,关于量子力学诠释的争议仍然存在。除了哥本哈根诠释和爱因斯坦的隐变量理论之外,还有许多其他的诠释,如多世界诠释、系综诠释、退相干诠释等 。这些诠释从不同的角度对量子力学的现象进行了解释,各自都有其独特的观点和优势,也都面临着一些挑战和问题 。量子力学的诠释问题至今仍然是物理学和哲学领域中一个充满争议和研究价值的课题 。

物质波概念与宏观世界的关联

在对微观世界的深入探索中,法国物理学家路易・维克多・德布罗意(Louis Victor de Broglie)于 1923 年提出了一个极具开创性的概念 —— 物质波,也被称为德布罗意波 。这一概念的提出,为我们理解微观粒子与宏观世界之间的联系开辟了新的视角 。

德布罗意的物质波理论认为,一切微观粒子,如电子、质子、中子等,都具有波粒二象性,它们不仅表现出粒子的特性,还伴随着一种波动,这种波就被称为物质波 。这一理论是在爱因斯坦的狭义相对论和光的波粒二象性的基础上发展而来的 。德布罗意通过类比的方法,将光的波粒二象性推广到了所有的物质粒子上 。他认为,既然光可以既是粒子又是波,那么微观粒子也应该具有类似的性质 。

从理论上来说,宏观物体也是由微观粒子组成的,那么宏观物体是否也具有波动性呢?答案是肯定的 。根据德布罗意的物质波公式:λ = h /p ,其中 λ 表示物质波的波长,h 是普朗克常量(约为 6.626×10⁻³⁴ J・s ),p 是粒子的动量(p = mv ,m 为物体质量,v 为物体速度) 。从这个公式可以看出,物体的质量越大,其动量就越大,相应的物质波波长就越小 。

在宏观世界中,我们所接触到的物体质量都非常大,例如一个质量为 1kg 的物体,以 1m/s 的速度运动,其动量 p = 1kg × 1m/s = 1kg・m/s ,根据物质波公式计算其波长 λ = h /p = 6.626×10⁻³⁴ J・s / 1kg・m/s = 6.626×10⁻³⁴ m ,这个波长极其微小,远远超出了我们目前的观测能力范围 。相比之下,微观粒子的质量非常小,例如电子的质量约为 9.1×10⁻³¹ kg ,当电子具有一定的动量时,其物质波波长相对较大,能够在实验中表现出明显的波动性 。

这就解释了为什么在日常生活中,我们看到的宏观物体通常表现出粒子性,而不是波动性 。宏观物体的波动性由于波长过小,几乎可以忽略不计,我们更容易观察到它们的粒子特性,如具有确定的位置和运动轨迹 。例如,我们抛出一个篮球,篮球会沿着一定的抛物线轨迹运动,我们可以准确地预测它在不同时刻的位置 。而微观粒子,如电子,在某些实验中,如双缝干涉实验中,却能表现出明显的波动性,形成干涉条纹 。

然而,从纯理论的角度来看,虽然宏观物体表现出波动性的概率极其微小,但仍然存在这样的可能性 。这意味着,在极其罕见的情况下,宏观物体也可能展现出微观粒子的波动性特征 。例如,理论上你有可能同时通过两条狭缝,或者同时出现在两个不同的地方 。但这种可能性实在是太小了,在现实中几乎不可能发生 。

物质波概念的提出,打破了宏观世界与微观世界之间的绝对界限,让我们认识到宏观物体和微观粒子在本质上是统一的,都具有波粒二象性 。只是由于宏观物体和微观粒子在质量和尺度上的巨大差异,导致它们在日常观测中表现出截然不同的性质 。这一概念不仅深化了我们对微观世界的理解,也促使我们重新审视宏观世界与微观世界之间的关系,为物理学的发展带来了新的思考和启示 。

实验引发的哲学思考:世界是真实的还是幻象?

电子双缝干涉实验的一系列惊人结果,如粒子的波粒二象性、观测导致的波函数坍缩以及延迟实验中对因果律的挑战,不仅在物理学界掀起了惊涛骇浪,也引发了深刻的哲学思考。这些现象让我们不禁对世界的本质产生怀疑:我们所感知到的世界是真实的客观存在,还是某种幻象?

从实验结果来看,微观粒子的行为似乎依赖于观测者的观测行为。在没有观测时,粒子处于一种不确定的叠加态,表现出波动性;而一旦进行观测,粒子就会坍缩为确定的状态,表现出粒子性 。这就好像微观世界的粒子具有一种 “意识”,能够感知到是否被观测,并相应地改变自己的行为 。这种现象与我们传统的认知大相径庭,在传统观念中,世界是客观存在的,不受我们主观意识的影响。我们相信,即使我们不去观察,月亮依然高悬在天空,树木依然挺立在大地 。

但电子双缝干涉实验却暗示了一种截然不同的可能性。它似乎表明,我们的观测行为不仅仅是对客观世界的被动反映,更是参与了现实的构建 。观测者的意识在微观世界中扮演了至关重要的角色,这是否意味着我们所看到的世界,其实是我们意识与物质相互作用的结果呢?如果是这样,那么世界的真实性就变得模糊不清了 。

延迟实验中结果影响原因的现象,更是让我们对现实的本质产生了深深的困惑 。按照常理,原因必然先于结果,过去的事情是确定的,无法被未来的事件所改变 。然而,延迟实验却打破了这种常识,它表明在微观世界里,因果律可能不再适用,未来的观测可以改变过去已经发生的事件 。这让我们不禁思考,我们所认知的时间和因果关系是否只是一种错觉?现实世界是否存在着更为复杂和神秘的结构?

在哲学领域,唯心主义和唯物主义对世界的本质有着不同的观点 。唯心主义认为,意识是世界的本原,物质是意识的产物;而唯物主义则主张,物质是世界的基础,意识是物质的反映 。电子双缝干涉实验的结果似乎更倾向于支持唯心主义的某些观点,它让我们看到了意识对物质的影响,以及微观世界中存在的不确定性和主观性 。但这并不意味着唯物主义就被完全否定,科学家们仍然在努力寻找一种能够统一微观世界和宏观世界的理论,以解释这些奇特的现象 。

从更宏观的角度来看,我们对世界的认知是基于我们的感官和思维。我们通过视觉、听觉、触觉等感官来感知世界,然后通过大脑的思维对这些感知进行加工和理解 。但我们的感官和思维是否能够真实地反映世界的本质呢?我们所看到的颜色、听到的声音、感受到的温度,这些都是我们的感官对客观世界的主观感受,它们与世界的真实面貌可能存在着差异 。例如,我们看到的红色,实际上是物体对不同波长光的反射,经过我们眼睛和大脑的处理后,才呈现出红色的感觉 。那么,除了我们感知到的这些现象,世界的本质究竟是什么呢?

电子双缝干涉实验让我们深刻认识到,我们对世界的认知还存在着许多局限性 。它挑战了我们的常识和传统观念,促使我们重新审视世界的本质和我们在其中的位置 。或许,我们所看到的世界只是冰山一角,在其背后隐藏着更为深邃和神秘的真相 。我们需要保持开放的思维,不断探索和研究,以更深入地理解这个充满奥秘的世界 。

接第一页: 这种无线电波的强度即每个波包的磁通量变化率主要由振荡线圈的电流大小决定,电磁波的能量大小主要是由每个波包的磁通量的变化率决定的,并不是机械波意义上那种由振幅来决定波的能量大小,电磁波的空间振幅是由它的频率决定的,频率越高空间振幅越小,而表征能量大小的磁通量变化率则由振荡线圈的电流变化率决定,振荡线圈电流变化率越大电磁波包的磁通量变化率越大波包的能量就越大。前面说过光是由电子振动产生的电磁波,由于电子的电量是一定的,电子振动一周的电流与其振动频率成正比,公I=Q/t 电流强度是指每秒钟通过导体的电荷量。同理电子振动产生的电磁波包磁通量的变化率与其振动电流成正比,而电子的振动电流与其振动频率成正比,因为电子振动频率越高单位时间内的电流越大。据此理论,光电效应就相当于是一个无线电信号接收器。

所谓的光的双缝干涉一观察就会坍塌是某些科学家选择性眼瞎?因为用最简单最原始的实验无论你怎么观察双缝干涉条纹都不会消失。很简单用一黑纸皮刻2条相互靠近的双缝,在一个暗室用激光笔照射双缝选择适当的距离用白色的墙壁做屏幕即可,就可以稳定地观察到光的双缝干涉条纹。无论你用什么角度,用双眼或者用单眼观察干涉条纹都不会消失,无论用胶片相机还是数码相机拍照干涉条纹也不会消!何来的一观察就坍塌?也许他们的所谓观察是在双缝上装探测器,这样的所谓观察难道不是因为所装的探测器影响光干涉的条件吗?这种观察难道不是选择性眼瞎吗?我不明白为什么那么多科学家会选择性眼瞎!假如光是粒子是正确的,在双缝上装上探测器,当单个“光子”通过时如果进入探测器那么它就无法到达屏幕,因为按这个假设无论它是真正的粒子还是所谓的能量子它通过探测器时只有被它吸收了才能探测到,被探测器吸收了那它就无法去到荧屏。如果“光子”能通过探测器到达荧屏那么探测器就探测不到它!因此这种所谓的探测实验是根本做不出来的,电子双缝双实验原理也是一样的。能做出来就说明自称所谓的单“光子”或单电子是假的,而是有部分光波或电子被探测器捕获一部分通过双缝到达荧屏

第一页内容: 光的电磁感应原理解释光电效应的详细解释:前面说了光是由电子的振动产生的电磁波。我们首先说一下电磁感应原理,当线圈中的磁通量发生变化时线圈会产生感生电动势其大小与通过线圈中的磁通变化率成正比。公式为E = -dΦ/dt 其中,E表示感应电动势的大小,Φ表示磁通量,t表示时间,d表示微分符号,dt表示时间的微小变化量。日常生活中的变压器、交流电动机、电磁炉甚至微波炉等都是利用电磁感应原理来工作的。现在说一下我们日常使用的无线通讯工具也是用电磁感应原理来工作的。首先无线电信号发射器是由一个信号振荡器产生一定频率的主频振荡信号,然后将要发出的信息用调频或调幅的方式加载到振荡信号上,然后用天线将振荡电磁波发射出去。无线接收器则是采用调谐器将接收器的谐振器的频率调到与发射器的振荡频率一样利用电磁谐振原理使无线电波与谐振器发生共振从而高效的接收对应的无线电波信号,这种接收无线信号的原理本质上就是电磁感应原理!下接笫二页:

❌电磁波理论是数学当物理,隐藏有电磁以太假说,是不靠谱的经验公式。两朵乌云与光电效应,都是对电磁理论的有效证伪,必须抛弃(理论都是预测未来的全称命题,一个证伪足可否定)。依靠电磁理论,紫外灾难和其它荒唐结果,都是必然。……黑体辐射是轨道光粒子受激释放/激光,原子光谱对应各自“温度”,黑体辐射峰值波长对应原子数量最多,紫外谱段数量很少,不奇怪。骗子悖论斯坦,不能拯救电磁以太,也不接受有效证伪,瞎搞成荒唐无源场,粒子搞成虚幻量子鬼,搞成波穿越真空,搞成波直线传播,搞成物质是运动(波),搞成运动是物质,,,都是笑话。 ⭕️⭕️所有物质包括光子100%是带电质量体(不变现象/本质),电子质子结合成中子,正负光子结合成中微子。……不显电性的中子和中微子,穿透材料/等离子体/微观电磁结构的能力强大,中微子极其微小,必然是穿透物质材料的惯性运动冠军。电子质子光子都带电,穿透力当然不行。——物体材料边缘亚原子尺度正负电场密集分布,带电光子电子受引力或斥力作用,分裂成双缝干涉条纹,边缘衍射条纹,都是必然。以干涉衍射现象否定光是粒子又去解释电子干涉衍射,瞎编电磁波,是逻辑错乱蔑视自然。

要理解光波我觉得可以和水波对应起来。把一潭平静的湖水看作是真空中的磁场,把一颗小石子看作是电子,当把一颗小石子投入平静的湖水时会激荡起水波,就象电子振动产生电磁波一样。水波观察起来就比电磁波直观多了。水波就是传递这颗小石子的能量波,相对于电磁波就是传递电子振动的能量波了。我对原子模型的理解是电子是以一定的固定阵列分布在原子核周围,在不同势能位电子振动的固有频率不同,所以不同原素会有对应的光谱线。拉曼效应就是原子的电子振动固有频率的最好证明。温度反映的就原子中电子振动程度。所有能量的传递都是靠电磁感应(电磁波)来传递的。光电效应就是电磁感应原理产生的。赫兹发现电磁波的实验其实就是最早的光电效应实验,只是其用的是不可见光(高频电磁波)。这样所有物理学理论都串联起来了,而且所有理论都通顺了!现有的原子模型也应该是错误的,电子并非绕核旋转,而是在某一固定阵列位置按固有频率在振动。

到目前为止人类连光的本质属性都没搞清楚更不要说控制单个光脉冲了!我的理论是根据电磁波原理(振荡电流产生电磁波)推导出光波是由单个电子振动产生的电磁波,一个电子振动一次产生一个光脉冲,一群电子振动产生一群光脉冲。你所说的所谓单光子目前人类还无法做到,因为人类到目前为止连控制一个原子都做不到更不要说控制一个电子。你所说的探测,目前所有的探测手段也只探测一群光波,因为目前所有的感光材料都要有一定量的光波作用才能体现出来。你所谓单光子双缝干涉实验实际上是一群光波在起作用,只是要达到一定的量才能在屏幕上显示出来。你再疏理一下所有的物理理论。如果还原光的电磁波属性,用光的电磁感应原理解释光电效应,解释黑体辐射现象(在光的电磁感应原理解释光电效应实验时说的光波作用于电子电子获得的能量就是一份份的,在效果上是不连续的)也就是说光的电磁感应原理也能解释黑体辐射实验。再有就是解释康普顿效应,是光激光辐射引起的,我认为光通透明体是光激辐射也就是入射光激发透明体的电子引起透明体物质的电子共振再发射出光波,晶体里的电子振频率受晶体原子影响,不同角度的电子受激后振荡频率不一样引起康普顿实验结果这样所有物理论都顺了

接第二页: 光电波照到光电效应的金属材料上时,材料上的电子就会受到光电波的电磁感应从而获得相应的电动势(能量)。这种电磁感应在真空状态下几乎是无损耗的。我们日常使用的变压器其实它的电磁感应效率也是很高的,只是它存在铁损和铜损。其实专家们也知光波和电子是存在本质的区别的,首先光波符合所有波的特性:折射、衍射、干涉、反射等还有一个重要的属性就是不用任何加速器一经产生即达光速。这个属性包括机械波也是一样。而电子等实物粒子除了所谓的电子双缝干涉实验表面上看具有干涉性,实际就是衍生物而已 。波最关健的1个属性就是一经产生就能达到属于性其自身本质属性的固有速度。电子和其它实物粒子是没有这个波的基本属性的。实物粒子的速度是需要加速器来加速的,一但停止加速它们的速度很快就会衰减。而很多专家为了证明光具有波粒两象性,拼命去实验验证光具有质量,波粒两象性理论已经出来上百年了直到现在也还没有人能证明光具有质量。最后只能搞出来1个更加荒谬的光没有静止质量,只有动质量的质能方程。

光的本质属性就是电磁波!没有粒子性!用光的电磁感应原理能完美地解释光电效应实验。根据本人用光波的电磁感应原理解释光电效应实验可以推导出用偏振光做光电效应实验会对逸出电子方向产生影响,逸出电子的方向与入射光波包的切线方向相同,而实验证明推论完全正确!光的电磁感应原理导论1:光的波包的磁通变化率与光的频率成正比,所以光的波泡对电子的感应能力与光的频率成正比!与实验结果相符。而光子论的假设是无法解释逸出电子方向与入射光方向无关的实验事实,而且逸出电子方向可以与入射光方向相反,爱因斯坦的光子论假设是光子撞击电子产生光电效应的,按此推论逸出电子方向应该与入射光同向,而实验事实却是与入射光方向无关反而与偏振光的偏振方向有关。所有实验证明用光波包电磁感应原理解释光电效应实验才是正确的光子论是错误的,波粒两象性更是谎谬!所谓的电子双缝干涉实验我认为是电子撞击双缝产生的衍生物,我们可以用不同材质的金属材料来做双缝中间隔栅两侧也用不同的金属看还能不能产生双缝干涉现象就知道。最简单的原因光的双缝干涉实验是不怕观察的,为什么电子双缝干涉怕观察?那是因为光的双缝干涉是真正的双缝干涉电子双缝干涉是假的双缝干涉。

对磁的研究体会: 经本人长期以来对光的电磁波本质的深入研究,发现磁场是由涡状电流产生的,也即是说磁场是涡流状电场的表现形式。也即是说电场和磁场是同一种物质,磁场是涡流电场的表现。当电荷做涡流状流动时也就是电场做涡流状流动,电场做涡流状流动就会物质表现出有磁性。我们同样可以拿水的涡流运动来做形象比拟。我们把一潭水看作是电场,把螺旋浆的浆叶看作是电荷,当螺旋浆在水中转动时带动周围的水旋转产生涡流,这种涡流就类似电场的涡流,这种电场涡流就会产生磁性吸力,类似于螺旋桨产生的涡水流,首尾相互靠近的涡水流就会相吸,相反反头头或尾尾相互靠近的涡水流就会产生排斥力。根据这个原理可得出结论磁场就是涡流状电场的表现形式,电场和磁场是同一种物理本质,只是磁场是涡流状电场的表现形式。由此可以推论出磁性物质内部存在高温超导的涡流状电流!也只是说具有永磁性的物质内部都存在超导状态的涡流状电流。这个发现可以说是天大的惊喜!!!可以为高温超导研究提供新的研究方向!!!!!。

⭕️粒子对撞机能创造新物质吗?不!!只能产生一些破碎(质量亏损)。核能化石能太阳能都是释放光子/电磁粒子, photon energy and photon behavior discussions,物质包括光子本质是带电质量体服从牛顿力学。正负光子(中微子)是电子质子撞击的破碎,强大电斥力(10^36倍引力)发射碎块到达零电势区获得真空光速,强大电磁力平衡是光子间距/波长稳定的关键。太空光子几乎惯性飞行,在原子内部宽广空间有引力场轨道运动或逃逸折射或撞击,有斥力场散射反射等。电子质子不易获得高速,原子惯性飞行穿透材料条件也差太多。中子大冲量撞击原子核是产生光子(核能)的关键途径,电子撞核/质子撞轨道电子,冲量都太小。……加速器驱动的次临界核能可获得无穷能源,且不受现有裂变材料的局限。⭕️热量温度是光子辐射(热质说),高温体辐射更多光子吸收低温体辐射的更少光子,温度传递只能由高温体到低温体(熵增是数学,原子获得光子动能相对运动带来生命生机不是绝望)。高温体辐射更多动能光子,当然微观运动更剧烈(热动说)。无光子辐射是绝对零度/可怕,宇宙背景辐射超过且接近绝对零度,获得绝对零度极难。

❌质能方程是一个鬼把戏!!!———能量的具体内涵是动能和势能,是物理公理规定的物理概念。物质质量是其不变的内在本质,能量(动能和势能)都是物质相互作用和相对运动变化的度量(质量不变),是变化现象。能量不是物质的本质,咋能与孤立质量等效???场无质量居然有能量?………数学(包括逻辑)都是基于物理公理的演绎,超越物理公理的数学能量理解当然是虚幻(1+1=2是自然哲学/物理公理,牛顿定义自然哲学公理作为数学原理)。………🍎🍎物质的本质是带电质量体,物质不灭,电荷守恒,电磁力与万有引力统一于物质的不变本质。能量,力,场,波等宇宙一切自然现象,都是物质/粒子相互作用相对运动的变化现象,变化现象当本质(不变现象)是思维错乱丧心病狂。号称物质是波/波是物质/物质是能量,都是搞骗。质能等效是脱离基本公理的数学虚幻,欺师灭祖&蔑视自然,祸害基本概念和认知方法。——有人知道悖论斯坦的狗屁能量内涵是啥吗?……有趣的是木星象太阳一样自发光,它们的大气也相似。木星是裂变发光还是聚变发光?木星大气的氦和氢会不会是裂变反应释放的?满足聚变条件的太阳燃料喜欢缓慢燃烧吗?

古希腊哲学 —— 真理是不变的现象/规律。水流现象千变万化是真实/不是真理。水往低处流,指南针,物质不灭,能量守恒,电荷守恒,1+1=2,绝对时空,相对速度,……都是不变的现象(规律)/真理/知道/确定性。真理来之不易,却都是简单的,也是不证自明的(不变现象)无法证明的(全称命题),可证伪/乐于辩证批判。号称人人不知的空间弯曲是真理,胡编人人可知的时间是虚幻!是缺德笑话。科学/哲学追求确定性(知道)是生存的必须,❌鼓吹不确定(不知道)是鬼迷心窍丧心病狂。不变现象(规律)是观测归纳不是假说证明不是解释稀奇。❌号称“相对真理”是骗术。时间不变且空间不变的现象规律是绝对真理,比如,1+1=2,相对速度,万有引力定律等等。仰望星空敬畏自然的地心说进化了,地心说依据的不变现象变了吗?当然没有。绝对诚实/绝对真理是自然的本质,是人类生存的依靠。⭕️真理需要/喜欢辩证法批判。真理都是预测未来的全称命题,永远无法证明证实,一次即可有效证伪。任何假说诠释解释说圆具体现象当真理都是骗术!

悖论斯坦五大骗术V3: ——1.蔑视自然搞反公理假说。绝对速度,相对时空,无源场,,, ——2. 数学冒充物理,假说演绎方程,搞虚幻数学“物理”概念。数学相对时空、数学质量、数学能量。相对速度无穷多,有高低速之分吗?光是绝对速度钉子户?力与质量有宏观微观两套规则?数学冒充物理追不上芝诺乌龟,笑死人。 ——3. 以稀奇不确定性精度和认知进化攻击确定性万有引力绝对真理。不变现象1+1=2是自然本质绝对真理,需要修正吗?宏观电磁理论描述微观粒子电磁行为当然不行,两朵乌云和光电效应矛盾都证伪了电磁理论,骗子却借机祸害伽利略变换! ——4. 指鹿为马,指马为鹿,搞二象性,以干涉衍射否定光是粒子,又去解释粒子/电子干涉衍射,祸害认知自然的确定性根基。 ——5. 无中生有的假说(鬼)解释稀奇谎称证明全称命题,且无耻于悖论,诱骗别人证明没有鬼,搞万能骗术!!………水星进动证明的大笑话:(A).号称证明全称假说是欺骗。 (B).忽视了水星电磁力等影响因素(1974地外水星探测),居然弄出高精度?活见鬼还是见活鬼?(科学思想与批判精神缺一不可,批判异常艰难也不应包容悖论欺骗!)

@@戴生,🍎你说电子振动产生电磁波?电子数量无穷多,大家都在振动,你的无源磁场服从哪个电子振动呢?频率波长无穷多?能量无限叠加?是你亲自指挥吗?水波/场/运动都是能量叠加的,你能让红光叠加成紫外光吗?水波/水声“不能直线传播”向所有方向传播,你的电子振动电磁波是如何搞成光粒子(初速+惯性)直线传播的??电子振动的动能来自何处?电子动能被无限消耗 ,它们都会熄火静止吗?……天体都在运动,它们的运动电子无穷多,会消耗消灭天体运动吗?所有惯性运动也完蛋了?波长如何决定能量和场强?❌瞎编说圆是真理吗?知道什么是真理吗?

光的电磁波理论遇到最大的难题就是解释光电效应实验。我已经成功地用电磁感应原理完美地解释了光电效应实验。而且还完美地解释了假设的光子撞击电子为什么电子的逸出方与入射光方向无关的问题。而用偏振光做光电效应实验却对逸出电子的逸出方向相关!而且还能解释少量逸出电子的能量与入射光的能量成倍增加。而这些把光假设成粒子是无法解释光电效应的这些实验结果的。唯有用电磁感应原理来解释光电效应实验才能完美地解释这些实验结果。既然不存在“光量子”何来的量子通信?如果真的存在量子纠缠,那么用电子纠缠来做量子通信是最容易实现的。先制备一对纠缠态的电子把其中一个电子用导体移动到另一端(可以是1米或几万K米),然后测量其中一个电子的状态另一个电子的状态就确定了,这样就可以做出真正的量子通信了!而不用激光来骗人了。目前世界上根本就没有人能做出真正的纠缠态电子对,所以只能用偏振光的交织说成是什么光子纠缠来骗人其实本质上还是激光通信。

对物理原理不深入研究人为地制造恐怖才是最恐怖的!就是所谓的人吓人吓死人!

用偏振光做光电效应实验。引用“表2光轴夹角0度,10偏振片光轴转动的角度而变化在滤色片与光电管之间再增加一块偏振片,调整两偏振片光轴间的夹角,测量并记录截止电压随光轴间夹角的变化,将记录在表度,20度,30度,40度,50度,60度。截止电压为-1.35,-1.25,-1.18,-1.03,-0.98,-0.61。注:截止电压随两个偏振片光轴间的夹角不同而变化,大于60度后几乎没有光电效应发生。在偏振光的光电效应实验中发现,偏振片对实验的影响较大,使用偏振度较差的偏振片,测得的反向截止电压变化不明反向截止电压反映的正是入射光量子的能量,偏振光的光电效应实验证实了频率相同的光量子可以具有不同的能量,这一新发现将对光量子能量公式的普适性提出质疑。”我的理论是偏振光不同的偏振角波包磁通量的变化率是不一样的,这是和电磁感应原理相符的。所以偏振光的偏振方向对光电效应中不同方向逸出的电子获得的能量不同,不同方向逸出的电子能量不一样。

中国人如果能打破崇洋媚外的心理,在光的本质属性问题上实现物理学理论的突破将会为为物理学作出重大贡献!希望有志于实现中国物理学突破的人联合起来共同攻关,只要做出几个关健性的实验就能成功突破。第一,用偏振光做光电效应实验准确测出逸出电子方向与偏振光的偏振方向的关系。第二,用钠做发射极用黄光(钠原子光谱)做光电效应实验测出逸出电子能量倍增的规律。第三,用不同金属材料来做电子双缝干涉实验的双缝,用这种双缝(金属接地)来做电子双缝干涉实验,观察实验结果。如果这3个实验结果与推论相符,那么证据就确凿了。就可以证明光子论和波粒两象性是错误的了!这样就可以带来一系列新的物理理论的出现!比如说原子模型也可能要重新定义。想一想都觉得激动!。测不准原理并非真的测不准。而是当光波或电子进入探测器时如果探测到了光波或电子的能量就被消耗掉了,如果顺利通过探测器那么探测器就没有探测到光波或电子也就没有干扰到光波或电子,那么它就会现相关的干涉现象了。

为了证明量子谬论的正确性人为制造所恐怖!