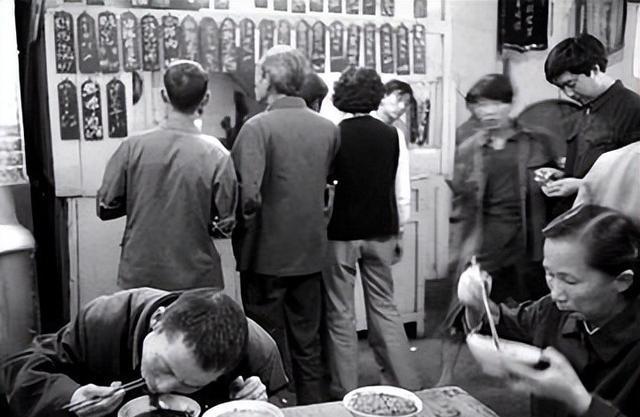

在70年代,普通人很少有机会去餐馆吃饭。那时候,大家口袋里通常只有几毛钱,吃一碗面要花两毛五,还得用二两粮票,所以得琢磨好几天,甚至还得瞒着家人。去餐馆吃饭,得先付钱拿票,然后等着有空位。看到谁快吃完了,就站在旁边等着,人家被盯着也会赶紧吃完,一离开就得马上抢座位,有时候得等上半个多小时。另一个人则在窗口排队交票等菜,都是自己端菜。那时候,没有粮票就别想吃饭。虽然饭菜质量不错,但服务员的态度很差,脸色难看。那时候的服务员就像现在的公务员一样,工作稳定,很有优越感。

在过去的岁月里,能吃到的食物都显得格外珍贵,尤其是肉类和其他副食品,更是难得的美味。那时候,普通人家很少有机会去餐馆吃饭,大家对那个时代的食材和食品都充满了怀念。那时的人们更有人情味,一个人工作就能支撑起整个家庭的生活。而如今,情况已经大不相同了。

以前的日子真是让人怀念。那时候,谁家要是炖肉,整个院子几十户人家都能闻到香味。一只鸡炖出来,香气能飘到两里地外,哪像现在,鸡肉吃起来像豆腐渣,一点滋味都没有。那时候的猪肉又糯又香,吃一口就让人回味无穷,真是个好时代。我们镇上唯一一家羊肉店开了七八十年,羊肉的膻味能飘出百米远,现在吃羊肉,只有放进嘴里才能感觉到味道。哪像现在,就算把鼻子凑到锅边,也闻不到肉香了。那时候买东西还得用粮票,地方粮票只能在本县用,出了县就得用全国粮票。家家户户都没自来水,得去街边的自来水站挑水,一担水要一张水票,好像是2分钱一张。还有薄荷凉水,一分钱一杯。理发店都是公家开的,剃个头要一角五分钱。甚至连大粪都要卖钱,每家每户都挖个厕所,农民会上门来挑。

在70年代,两块钱能买到不少东西。先说一块钱能吃到什么:三毛三能买三两饺子,需要搭配三两粮票。两毛一可以买三两散装白酒,一个拼盘要三毛,一碗散装啤酒是一毛八。那时候的餐馆里,面条特别香,一毛钱加上二两粮票就能买到一大碗。虽然油水不多,面条本身很纯,没什么调料,但连汤都能喝得干干净净,一次能吃好几碗!

在七十年代,梭子蟹的价格仅为每斤0.11元,随时都能轻松买到。大肠每斤售价0.08元,猪骨头每斤0.06元,吃完后的骨头还能以每斤0.02元的价格回收。熟猪头肉每斤0.28元,而猪爪每斤0.19元。至于猪油渣,每斤价格也不到0.20元。

每次逛供销社,我总会在连环画专柜前驻足许久。这些书价格不等,便宜的七分钱就能买到,贵一些的要两毛七分。其中最让我着迷的当属三国演义系列,记得大概有三十多册。

1972年的一天,我和三个朋友趁着生产队放一天假,本来该去割麦子的,我们却骑着自行车跑到市里玩。那时候,去市里的机会很少,虽然距离也就三十多公里,但之前也就去过一两次。到了市里,街上人山人海,车来车往,看得我们眼花缭乱。中午,我们四个人每人凑了两块钱,去国营饭馆点了六个菜,记得有酥白肉、煸白肉、溜肉段,还有三个素菜,每人还喝了一两白酒,吃了二两米饭,总共花了八块钱,还没花完。酥白肉特别香,外面酥脆挂浆,溜肉段也是小时候只有坐席才能吃到的美味。那时候的物价,70年代下馆子,五六个人,点十几个菜,加一瓶白酒,十块钱左右就能吃得很不错了。

从收入水平来看,上世纪五六十年代的两块钱,相当于农民辛苦劳作一周多的报酬。到了七十年代,农村手艺人的日工资大约是一块五。换算成现在的购买力,当时的两块钱大概相当于现在的四五百块,但如今的四五百块却买不到当年两块钱能买到的东西。我上小学那会儿,一学期的学费只要三块钱。那时候普通工人的月薪是三十六块,按照现在月收入五千块来算,比例大约是1:150,这个换算比例还是比较准确的。

在七十年代,一块钱的购买力相当于现在的几百块?我们以日常必需品为例来看看:当时中等品质的米每斤0.138元,现在同样或更高品质的米每斤2元,这样算来,当时的一块钱相当于现在的14元。再看肉,当时每斤0.7元,现在12元,当时的一块钱相当于现在的17元。面粉(标准粉),当时的一块钱相当于现在的14元。油,当时的一块钱相当于现在的12元。白糖,当时的一块钱相当于现在的6元。至于工业品,比如自行车,当时永久牌28大杠160元(含锁),现在900元,当时的一块钱相当于现在的5元。衣服和鞋子就不详细计算了。通过这样的对比,你觉得七十年代的一块钱现在值多少?

那个年代虽然物质匮乏,但幸福感却特别强。现在回想起来,七十年代的食物虽然简单,却格外美味,每一口都是纯正的天然味道,至今难忘。如今生活条件改善了,鸡鸭鱼肉成了家常便饭,但那种独特的口感再也找不回来了。那些美好的日子,已经成了无法重现的回忆。