在中国,有一种传统观念认为,当一个人在外地取得了成就,应该回到故乡,为已故的父母和祖先修建更体面的墓地。然而,毛泽东主席却明确表示反对这种做法。那么,他为何会有这样的决定呢?1950年5月,毛主席让儿子毛岸英回湖南长沙为外婆向振熙庆祝生日,同时嘱咐他顺道去老家韶山冲走一趟。临行前,毛主席特意把毛岸英叫到办公室,语重心长地跟他谈了一番话。岸英,如今全国解放了,咱们韶山也迎来了新生。这些年,乡亲们为了革命事业付出了太多,我心里一直记挂着他们,也想亲自回去看看。不过,眼下我刚接手工作,国家正处在建设的关键时期,实在抽不开身。你是我的儿子,也是韶山的孩子,最近你找个时间,替我回去一趟,看看乡亲们,替我向他们问个好,告诉他们,我毛泽东一直没忘记他们。等忙完这阵子,我一定亲自回去看看大家。毛主席特意叮嘱毛岸英回乡时要低调做人,不能摆架子。他还细致地安排了儿子该拜访哪些人,带些什么礼物。等毛岸英从老家返回北京,毛主席立刻放下所有事务,仔细询问儿子家乡的所见所闻。从这段描述可以看出,毛主席对故乡怀有深厚的感情,他一直希望能重返故土,特别是为父母扫墓的心愿由来已久。1959年是他外出考察任务最重的一年,但6月24日他仍抽空乘专列从武汉来到长沙。当天下午,毛主席兴致颇高,特意到湘江畅游了一番。游了约莫一小时,毛主席从橘子洲上了岸。那天晚上,他住在省委蓉园的1号楼。吃晚饭时,桌上摆满了湖南特色菜,比如安东子鸡、炒牛百叶、烧牛筋、清汤水鱼、炒苦瓜和炸臭干子,都是地道的湖南味道。

再次品尝湖南菜,似乎触动了毛主席的思乡之情。在餐桌上,他忽然提议:“明天咱们回韶山冲!”这让在场的工作人员有些意外,因为毛主席离开北京时只提到南方视察,并未提及返乡之事。这一突如其来的决定,让人不禁好奇,是什么让主席在此时想起了故乡?高智愣了一下,以为自己听错了,试探着问道:“主席,您是说要去韶山冲吗?”毛主席点点头,语气坚定:“没错,我打算回去看看,明天就出发,已经32年没回去了。”稍作停顿,他接着说道:“这次回去,我准备多待几天,看看家乡的变化,也见见乡亲们。”晚饭后,毛主席特意叫来公安部长罗瑞卿,叮嘱他不要事先通知乡亲们,也别安排任何欢迎活动。第二天上午,毛主席在罗瑞卿、湖南省委书记周小舟和湖北省委书记王任重等人的陪同下,乘坐专列到了湘潭。下了火车后,他们改乘一辆小车,直奔韶山冲。汽车一路疾驰,毛主席时不时撩起窗帘往外瞧,熟悉的风景逐渐映入眼帘,唤起了他深藏的往事。傍晚五点左右,车子开进了韶山冲,稳稳地停在了韶山招待所(现为韶山宾馆松山一号楼)门口。由于事先通知,现场只安排了当地党政军代表和韶山冲几位老人。毛主席与大家握手致意后,一进到住处就对韶山招待所党支部书记毛伟昂说:“麻烦你去请‘山神’过来。”这里的“山神”指的是韶山公社党委书记毛继生。

毛继生得知毛主席归来的消息,马上赶来迎接。他满怀深情地说道:“主席,记得1954年我去北京拜访您时,您就提到想回韶山看看。乡亲们一直盼着这一天,现在您终于回来了!”毛主席亲切地让毛继生坐在沙发上,随即关切地问起家乡的农业、工业发展,以及乡亲们的生活状况,还特别询问了年少时的老师和亲友们。毛继生逐一作了回答。谈话结束时,毛主席感慨地说:“我离开家乡已经很多年了,这次回来,主要是想看看大家,顺便请大家吃顿饭。”毛主席边说边数着要请的客人,毛继生认真记下后,马上找了几位干部去通知。但他觉得当务之急是赶紧修整毛主席父母的墓地,免得主席来扫墓时看到杂草丛生,那就不好了。晚饭过后,毛主席在小院子里散步时,跟罗瑞卿、王任重、周小舟说:“我终于回到来了,离开故园32年了啊。现在的心情很舒畅,吃饭也很香。我们家乡的腊肉、腊鱼、臭豆腐、粗米饭等都很好吃,你们吃了没有?”散步后,毛主席找来卫士长李银桥和警卫孙勇,感慨道:“这次回乡,父母已不在,也没有其他至亲了……”大家听后都陷入了沉思。

毛主席叮嘱随行人员,在他与乡亲们握手时,警卫不要靠得太近。从1927年他回到家乡至今,转眼已过32年,如今,曾经最贫困的百姓也已成为国家的主人。解放前,韶山冲与外界几乎隔绝,如今道路畅通,汽车能直达,村民们安居乐业,不再受地主欺凌。那晚,毛主席处理完公务,毫无倦意,灵感涌现,挥笔写下《七律·到韶山》。时光飞逝,仿佛一场梦境,转眼间离开故乡已三十二年。当年,革命的旗帜引领农民奋起反抗,而压迫者的铁腕却依旧高高举起。敢于牺牲的豪情壮志,足以让天地为之改换新颜。放眼望去,稻浪翻滚,丰收在望,夕阳下处处可见英雄的身影。清晨,韶山冲的山水和村舍还沉浸在薄雾里,毛主席已经轻手轻脚地穿好衣服,独自推门而出。他朝着故居方向走去,没惊动任何人。很快,值班的战士发现毛主席已起床,立刻通知了李银桥等人,大家随即跟了上去。

一开始,大家都不清楚毛主席要去哪儿。走了一段路后,有人猜测:“这路是通往毛主席父母墓地的。”山路狭窄,杂草丛生,毛主席的裤脚很快就被露水打湿了,但他并不在意。不久,他们到达了南岸土地冲楠竹圫。毛主席凭着记忆仔细寻找,看到几个看似坟冢的土堆,他走近查看,觉得不像后又离开了。毛主席继续前行,不远处映入眼帘的是一座经过黄土翻新的墓地。毛继生轻步上前,低声提醒道:“主席,那就是您父母的安息之地。”毛主席闻言,迅速走上前,在墓前静静地站立了许久……当时,毛主席心中或许浮现出与父母离别的场景。1919年五四运动前,他返回长沙,在修业学校担任历史教师,以此身份开展革命工作。同时,他通过湖南省学联创办了《湘江评论》,亲自撰写文章,传播马克思主义,宣扬反帝反封建的爱国理念。当时,毛主席安排弟弟毛泽民把母亲文七妹接到长沙看病。可惜,尽管他们跑遍了多家医院,母亲的病情却始终不见好转。在长沙住了一阵子后,文七妹执意要回老家,毛主席虽心中不舍,但也只能含泪答应。

在文七妹即将离开之际,毛主席与两位弟弟特意陪同母亲前往照相馆,留下了一张珍贵的全家福。这张照片成为了文七妹与三个儿子唯一的合影。画面中,她安详地坐在椅子上,面容和蔼,丝毫看不出她正承受着病痛的折磨。三位儿子则站立在她身后,毛主席身着一袭长衫,显得格外庄重。毛主席晚年向护士长吴旭君透露,母亲临终前,他不忍目睹她的痛苦,希望保留她健康美好的形象,因此选择离开。他解释道,母亲理解他的心情,同意了他的请求。因此,毛主席记忆中母亲的形象始终是充满活力、美好的,如同她生前一样。他让两个弟弟护送母亲回乡,自己未亲自陪同,正是基于这一考虑。1920年10月5日,毛泽东的母亲文七妹在湖南韶山去世,年仅52岁。得知母亲病逝的消息时,毛泽东正在外地,他匆忙赶回家中,却未能见上母亲最后一面。当他抵达时,母亲已经入殓两天。在灵堂前,弟弟毛泽民告诉毛泽东,母亲临终前一直呼唤着他的小名"石三伢子"。听到这番话,毛泽东再也抑制不住内心的悲痛,伏在母亲的棺木上失声痛哭。那晚,毛泽东彻夜未眠,为母亲守灵。在昏黄的油灯下,他挥笔写下了一生中最长的诗作——《四言诗·祭母文》。毛泽东与母亲关系亲密,比起父亲毛贻昌,母亲对他的影响更为深远。文七妹笃信佛教,为人善良,乐于助人,在韶山冲一带颇受乡亲们敬重。毛主席在陕北与斯诺交谈时提到:“我母亲是个心地善良的人,总是乐于助人,尤其同情穷苦人。每逢荒年,有乞丐上门讨饭,她常会施舍食物。不过,若我父亲在场,她就无法这么做了。我父亲不赞成施舍,为此家里常常发生争执。”

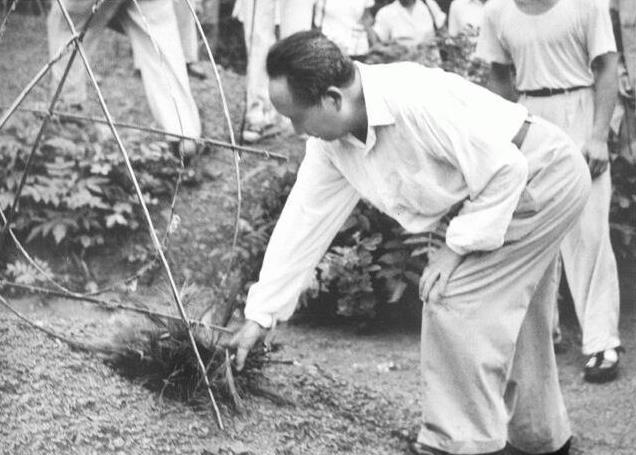

母亲下葬后,毛主席在韶山冲守孝七日,随后启程离开。母亲的离世对他影响深远,也让他对父亲有了新的认识。回到长沙后,他得知父亲在家乡茶饭不思,加之毛泽民之子毛远益因急性肝炎夭折,毛贻昌深受打击。毛主席安排三弟毛泽覃陪同父亲毛贻昌前往长沙,并请堂伯父毛福生随行。这段时间里,父子二人难得地融洽相处,毛贻昌对儿子的远大抱负也有了更深的理解。可惜好景不长,在母亲去世不到四个月后,1920年1月23日,50岁的毛贻昌在家乡病逝。毛贻昌去世时,毛主席正带领一群热血青年在北京为驱逐湖南军阀张敬尧而奔走,无法回乡送别父亲。毛泽民理解大哥与父亲之间的深厚情感,便请毛主席的启蒙老师毛麓钟代笔,写下了一副挽联,以表达哀思。谁曾想,百日未过,便接连失去慈母与严父,纵使泪已流干,那份养育之恩却永远无法回报。七朝七夕接连而至,心中挂念长子,更牵挂幼子,儿女们未能团聚,为何走得如此匆忙?在父母相继离世后,毛主席强忍内心的悲痛,将这份哀思深藏于心。按照韶山冲的当地风俗,若父母去世时长子不在身边,便不能立即下葬。因此,毛贻昌的灵柩只能暂时停放,直到七个月后毛主席返乡,才得以将父亲与母亲合葬一处。多年未归的毛主席,此次重返韶山冲,已是父母离世后的第32个年头。他站在双亲破败的墓前,若非毛继生昨日带人稍作修葺,旁人恐怕难以辨认此处竟是伟人父母的安息之地。岁月沧桑,物是人非,毛主席此次回乡,心中定是百感交集。毛主席临时决定去为父母扫墓,大家都没来得及准备,连基本的花圈都没有。看到这情况,中央警卫局处长沈同灵机一动,随手折了几根松树枝,简单扎成一束递给毛主席。

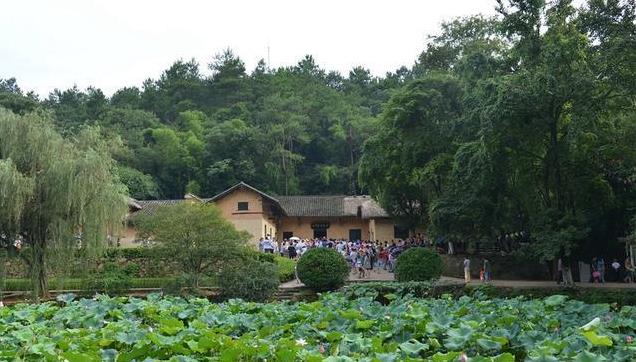

毛主席看到这些简单朴素的祭品,心中十分欣慰,亲自将它们摆放在墓前。他神情庄重地站在墓前,默默哀悼,随后郑重地鞠了三个躬,轻声说道:“先辈们付出艰辛,后人才有今天的幸福,我下次再来探望你们。”接着,他绕着坟墓走了一圈,发现后面有个大洞,便用手捧起泥土,将洞口填上。在下山的途中,毛继生提议道:“主席,我们是不是该用石头把墓地修成石墓呢?”毛主席轻轻摆了摆手,回答道:“不用了,就保持原样吧。以后我可能无法常回来,你们每年清明时,替我简单地培培土就好。”稍作停顿,毛主席似乎又想到了什么,补充道:我们共产党人坚持唯物主义,不迷信鬼神之说。然而,我们必须认识到,父母赋予我们生命,而党、人民、师长、同志和朋友则塑造了我们的思想和人格。这些力量在我们的成长过程中起到了不可或缺的作用,我们对此心怀感激。祭拜完祖坟后,毛主席打算前往上屋场的老家看看。消息传得很快,韶山冲的乡亲们得知毛主席回来,纷纷涌向故居前等候。随着毛主席一步步走近,现场响起了持续不断的掌声。故居保持了原来的样子,只是稍作修缮。据李银桥的侄子邸延生回忆,毛泽东在故居前驻足良久,并未急于进门。他先与乡亲们逐一握手,随后目光缓缓扫过四周,最终停留在池塘边,凝视许久。他指着那片荷叶茂盛的池塘,轻声说道:“我小时候常在这里游泳。”眼前的一景一物勾起了他对往昔的回忆,故乡的风景依旧,然而亲人已逝,房屋空寂,令人感慨万千。

为了新中国的诞生,毛主席的六位至亲献出了生命。如今,建国已十载,他孤身重返故地,但弟弟和长子却永远留在了过去。尽管如此,毛主席依然豪迈地喊出:“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”步入旧居,目睹那些熟悉的物件,他的眼中再次泛起了泪光。站在父母的老房间里,毛主席望着墙上的照片,眼神里满是惋惜。他轻声感叹:"要是在今天,父亲得的伤寒,母亲脖子上的肿块,都能治好。可惜那时候医疗条件太差。"在韶山的两天里,他走访了乡亲们,用自己写书的钱请大家吃饭,还特意去水库游了泳。6月27日下午,毛主席乘车离开了故乡。这一天,乡亲们纷纷前来送行,就像32年前送别他时那样。中国人讲究叶落归根,毛主席也不例外。1976年,他在病重时多次表达想回老家休养的愿望,可惜最终未能如愿。

根据记载,毛主席自1910年秋天怀着“不成功便不归”的决心离开韶山冲后,直到1976年去世,总共只回过家乡14次。他始终以国家利益为重,将个人家庭放在次要位置,毕生致力于中华民族的伟大复兴事业。正如他本人所言,中华民族始终展现出无畏强敌的勇气,坚持依靠自身力量振兴民族伟业的信念,并具备在全球民族之林中独树一帜的实力。