2025年3月21日,《浪姐6》首播现场,王珞丹面对曹颖的提问,那句"知道要生气就别问了"像颗深水炸弹,在社交媒体掀起千层浪。这个场景令人想起2023年心理学杂志《人格与社会心理学通报》的研究结论:在高度表演性的社交场域,真实反应反而具有戏剧张力。王珞丹的回应,恰似给精心编排的真人秀剧本撕开一道裂缝。

在娱乐圈这个"人设即商品"的产业链中,直率早已成为稀缺品。根据《2024中国娱乐产业白皮书》,85%的艺人团队会预先设计综艺台词,仅有12%的即兴反应能通过后期剪辑保留。王珞丹的"反套路"操作,就像在AI算法统治的短视频时代,突然出现的手工剪纸——粗糙却真实。这种真实带来的冲击,让#王珞丹式拒绝#话题在24小时内累计12亿次讨论,远超同期其他姐姐的舞台表演热搜。

但这场"真实风暴"并非偶然。回溯到2020年,她在微博晒出素颜健身照,配文"38岁未婚未育,但活得带劲"时,就展现出对抗主流审美的勇气。这种勇气在2024年《女性媒介形象研究报告》中得到印证:调查显示,72%的观众对"完美女明星"产生审美疲劳,更期待看到具有棱角的真实人格。王珞丹的直率,恰好踩中了时代情绪转换的节拍。

如果把时间轴拉长,会发现王珞丹的职业生涯是部持续解构的纪录片。2007年《奋斗》中的米莱,那个戴着红色发卡、为爱痴狂的北京姑娘,本是标准的"国民初恋"模板。但她在巅峰期选择出演《杜拉拉升职记》,剪去标志性短发,这个决定让当时的经纪人急得跳脚——毕竟在2009年的影视市场,"毁形象转型"的成功率不足30%。

这种冒险精神在十年后更显极致。2017年为准备《急诊科医生》,她连续三个月凌晨四点蹲守协和医院急诊科。有次遇到突发车祸抢救,家属的哀嚎穿透走廊,她躲在消防通道哭了半小时。这种浸入式体验带来的职业创伤,在2022年《演员心理健康调查报告》中被重点提及:76%的受访演员表示难以走出角色阴影。但正是这种"自毁式"投入,让她在医疗剧中贡献出教科书级的颤抖手指特写——这个细节被北电表演系收录进教学案例。

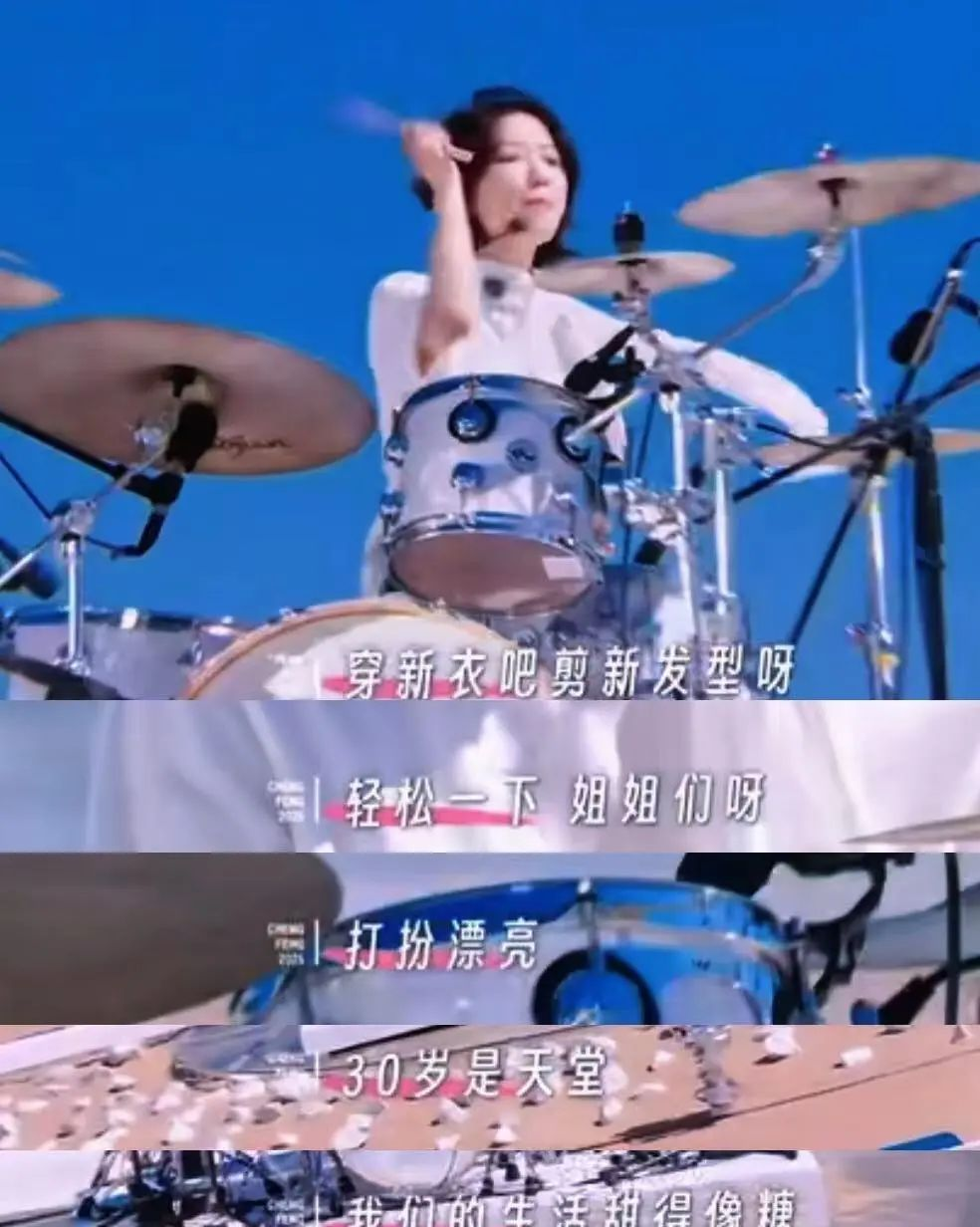

在《浪姐6》的初舞台上,38岁的王珞丹抱着吉他登场。当所有人都以为她要走文艺路线时,突然的架子鼓solo炸裂全场。这种"预期违背"的舞台设计,暗合着她在《2024表演者说》访谈中的宣言:"观众总说要突破,但真正的突破是从自己心里长出来的。"就像她在2023年参演实验话剧《镜面迷宫》,连续七晚演出不同结局,每次谢幕时眼里的光都不尽相同。

王珞丹的直率常被误解为任性,实则暗含精妙的社交算法。在《浪姐6》的组队环节,她主动选择人气垫底的祝绪丹,这个决定让导演组措手不及——原本准备的"强强对决"剧本被迫重写。但正是这对"非热门组合",在第二次公演中凭借原创歌曲《破茧时钟》逆袭夺冠。歌词中"在规则里写自己的标点"这句,被网友解读为对节目组剧本模式的反讽。

这种反叛精神在职场心理学中被称为"建设性越界"。哈佛商学院2024年的研究显示:适度打破既定规则的个人,在团队创新指数上比循规蹈矩者高出43%。就像她在真人秀里拒绝按台本走煽情路线,反而用冷幽默化解尴尬。当其他姐姐在备采间哭诉压力时,她对着镜头啃苹果:"焦虑又不能变成鼓点,不如省点力气排练。"

但直率从来都是双刃剑。2025年4月,某品牌因她直播时直言"这个设计不太实用"而临时撤换代言人。这个事件引发连锁反应:三天内掉粉27万,却同时收到13家新锐设计师品牌的合作邀约。这种得失之间的微妙平衡,恰如《消费心理学前沿》指出的"信任悖论"——当代消费者对精心设计的营销话术免疫力增强,反而更愿为"不完美真实"买单。

王珞丹引发的争议,本质上是社会集体焦虑的投影。当她在节目中拒绝回答隐私问题时,年轻观众在弹幕刷屏"学到了,明天就这么怼领导",而中年观众则皱眉"现在的孩子太不懂人情世故"。这种代际认知裂痕,在2024年《中国社交礼仪变迁报告》中有数据佐证:00后职场新人中,64%认为直接拒绝是高效沟通,而70后管理者中82%觉得这是冒犯。

更深层的冲突在于性别期待的双重标准。当男艺人展现耿直被赞"真性情",女星的直率却总与"情商低"挂钩。这种差异在语言学领域得到印证:加州大学2023年的研究显示,女性使用直接祈使句时,被负面评价的概率是男性的2.3倍。王珞丹在采访中那句"不是我像她",如果出自男演员之口,舆论走向可能截然不同。

但时代齿轮正在转动。随着Z世代逐渐掌握话语权,对"真实感"的推崇形成新消费逻辑。王珞丹在《浪姐6》的衍生直播中,素颜教网友打鼓,失误时笑着自嘲"看,这才是真实水平",这段视频单日带货量突破2000万。这个数字背后,是年轻群体用真金白银投票的新价值体系——他们要的不再是完美偶像,而是能共鸣的"成长伙伴"。

结语:在流量深海建造灯塔站在《浪姐6》的聚光灯下,王珞丹的每个选择都像在完成行为艺术:拒绝成为被观赏的提线木偶,坚持做自己人生的导演。这种坚持在算法统治的娱乐工业中,犹如深海里的灯塔——未必最明亮,但足够独特。

当我们讨论王珞丹时,实质是在探讨每个普通人的生存命题:该戴上面具融入集体舞,还是保持棱角跳独舞?或许答案就在她某次路演时说的:"真实不是刺,是让光透进来的裂缝。"在人均"表情管理大师"的时代,这份带着毛边的真实,或许正是破开信息茧房的那把钝刀。

此刻舞台灯光暗下,但属于王珞丹的叙事远未终结。她的故事提醒着我们:在标准化生产的娱乐产业链中,保持个性不是任性的冒险,而是聪明的生存策略。毕竟,当所有人都按剧本表演时,即兴发挥的人反而成了最醒目的存在。