声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

没人告诉你,高血脂最怕的,其实不是蛋黄、牛肉,也不是每天一把的坚果,而是被你忽略在角落、藏在日常饮食中的“三类隐形杀手”。

这些食物,不油腻,不咸重,不甜腻,却在悄无声息中把你的血脂推向危险的边缘。

是的,很多人一听到“高血脂”,第一反应就是:不能吃肉,不能碰蛋,坚果也得戒掉。

可现实却是,真正让血脂失控的元凶,恰恰不是这些天然食物,而是加工、改造、包裹着健康外衣的“伪健康食品”。

假设你戒掉了蛋黄,结果血脂还是居高不下一个52岁的男性患者,体型适中,每天坚持走1万步,饮食也很“清淡”——白粥、馒头、蔬菜、少量鸡胸肉,不吃蛋黄、不吃红肉,也不吃坚果。

体检报告却显示:低密度脂蛋白胆固醇(俗称“坏胆固醇”)高得惊人,甘油三酯也远超标准。

他很疑惑:“我都已经吃得这么清淡了,怎么还高血脂?”

答案,其实藏在“清淡”的错觉里。

第一类:高血脂最怕的,是“精细碳水”

是的,不是蛋黄,而是你手里的白米饭、面条、馒头、蛋糕、苏打饼干。

这类食物被称为高GI(升糖指数)碳水化合物,进入体内后迅速转化为葡萄糖,引发胰岛素分泌激增。

而胰岛素的“副业”,正是促进肝脏合成脂肪。于是,糖变脂,血脂飙升。

尤其是甘油三酯——这类血脂的升高,和高碳水摄入密切相关。

现代医学研究已证实,高碳水饮食与高甘油三酯水平之间存在高度相关性。

[1]在一项对中国城市人群的横断面研究中,发现碳水摄入占总能量的比例越高,高血脂的风险也越大。

中医对此也早有认知。

《黄帝内经》有言:“谷肉果菜,食养尽之。”讲的就是饮食要均衡,不能偏废其一。

若一味追求“素食”,却以白米白面为主,反而“伤脾生痰”,痰即为中医所说的“脂浊”,久而久之,血管便被“浊物”堵塞。

别被“无油”二字欺骗

别被“无油”二字欺骗很多人以为只要不油腻就健康,殊不知,看似“无油”的米饭、馒头、年糕、糯米饭,其实是制造血脂的温床。

比起一颗蛋黄,它们对血脂的“杀伤力”更强。

第二类:高血脂真正怕的是“植物奶油”它正躲在你爱吃的蛋糕、曲奇、泡芙、榴莲酥、奶茶奶盖里。

“植物奶油”这个名字听上去很健康,实则是一种反式脂肪酸的来源。

它是通过氢化植物油制成的固态脂肪,常用于提升食品口感和延长保质期,却对心血管健康造成巨大危害。

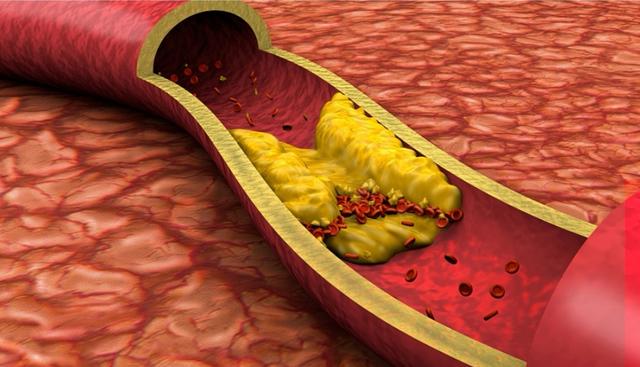

反式脂肪不仅会显著升高坏胆固醇(LDL-C),还会降低好胆固醇(HDL-C),被世界卫生组织列为“非自然存在的最危险脂肪”。

更讽刺的是,很多打着“低脂”“植物”旗号的零食、糕点、代餐,实则是高反式脂肪的集中营。

一块泡芙>三个蛋黄?没错。因为蛋黄中的胆固醇虽然较高,但它是天然胆固醇,摄入后并不会直接转化为血中胆固醇。

事实上,人体80%以上的胆固醇是自己合成的,而不是吃出来的。

而反式脂肪则不同,它几乎不参与代谢,直接干扰肝脏调节血脂的能力,堪称“血管硬化的催化剂”。

第三类:高血脂最怕的,是“隐藏糖”你以为你不吃糖?但你喝的饮料、吃的酸奶、果干、早餐麦片,甚至是一些“无糖”食品,都可能隐藏着大量添加糖。

比如,一瓶500毫升的乳酸菌饮料,含糖量可能高达40克,相当于10块方糖。

而这些糖分,进入体内后同样会被肝脏转化为脂肪,尤其是内脏脂肪和血脂中的甘油三酯。

有研究指出,摄入过多果糖(尤其是高果糖玉米糖浆)的人群,其甘油三酯水平远高于普通人。[2]

中医讲“甜入脾”,脾主运化。

甜食过多,伤脾生湿,湿久化痰,痰阻络脉,瘀堵血管。

这不是危言耸听,而是现代医学与传统中医在“糖”这个问题上的惊人一致。

那么,蛋黄、牛肉、坚果真的无害吗?不是“无害”,而是被过度妖魔化了。

蛋黄含有胆固醇,但也富含卵磷脂、DHA、优质蛋白质。

这些成分对肝脏和脑部功能有益,适量食用(每周3~5个)不会升高血脂,反而有助于胆固醇代谢。

牛肉是高蛋白、低脂肪的红肉,其所含的亚油酸具有抗炎和调节脂代谢的作用。

适量摄入瘦牛肉,有益无害。

坚果如核桃、杏仁、腰果,富含不饱和脂肪酸,能降低坏胆固醇,提高好胆固醇。

适量(每日不超过一小把)反而对心血管有益。

真正的问题,是过量、不节制以及误解。

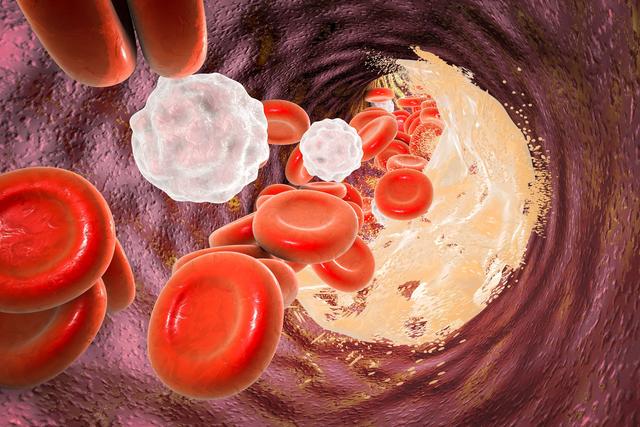

中西医视角下的血脂调节从西医角度看,血脂异常通常分为四类:总胆固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、甘油三酯。每一项异常都对应不同的代谢问题。

而调整的关键,在于饮食结构、运动习惯和肝脏功能。

而中医则认为,高血脂本质是“痰浊内生”,根源在于脾虚、肝郁、气滞。

调理之法,应以健脾化湿、疏肝理气、活血通络为主。

这两种思路,其实并不矛盾,而是可以互补:

· 西医给出机制与指标,帮助我们精准识别;

· 中医提供整体调养理念,从根源破局。

比如,山楂、决明子、丹参,都是中医常用的“化痰降脂”药材,现代研究也证实它们具有调脂的药理作用。[3]

那到底怎么吃,才能真正降血脂?不是靠“管住嘴”,而是吃对东西:

1. 主食替换法:用糙米、全麦、燕麦替代白米白面,降低GI值,减少胰岛素冲击。

2. 每餐搭配蛋白质:鸡蛋、鱼、豆腐、瘦肉,增加饱腹感,减少碳水依赖。

3. 远离反式脂肪:不吃植脂奶油制品、加工饼干、奶茶奶盖。

4. 控制总糖摄入:不喝含糖饮料,不吃果脯蜜饯,酸奶选择无糖款。

5. 定期检测血脂:尤其是甘油三酯和LDL-C,避免“假性健康”。

写在最后高血脂并不意味着你要过“清汤寡水”的生活。

真正的健康饮食,不是极端的“戒肉戒蛋”,而是对食物的深度理解和有意识地选择。

别再盯着蛋黄、牛肉、坚果不放了,它们不是敌人。

真正需要警惕的,是那些披着“健康”外衣的加工碳水、反式脂肪和隐藏糖。

与其盲目忌口,不如重新认识饮食的本质。

参考文献

[1]李志强,王晓娟,刘静,等.中国城市居民膳食碳水化合物摄入与血脂异常的关系研究[J].中华疾病控制杂志,2022,26(3):215-219.

[2]张晶晶,赵玉红,李敏.果糖摄入对血脂代谢的影响研究进展[J].中国公共卫生,2021,37(2):280-283.

[3]陈光伟,张雅琪.山楂、决明子、丹参在高脂血症中的应用与药理机制探析[J].中成药,2023,45(9):2125-2130.