春节的脚步越来越近,大街小巷都弥漫着浓浓的年味,空气中都好像带着喜庆的因子。

每到这个时候,我总会不由自主地想起那些与过年相关的电影,它们就像时光胶囊,把中国人过年时的种种情感、生活百态以及内心深处的渴望与挣扎都一一封存其中,等待着我们去打开、去回味。

今天要给大家唠唠的这两部电影,和那些常规的贺岁片可不一样。

贺岁片大多是图个热闹,为了迎合过年的喜庆氛围,内容不一定和过年本身有多大关系。

但这两部电影,它们完完全全是围绕着过年展开的,把中国人过年时的情感、欲望还有那些不为人知的一面,全都毫不保留地展现了出来。

甚至,它们还能称得上是“反贺岁片”,看完之后心里五味杂陈,不是那种简单的欢乐,更多的是让人陷入深深的沉思,对生活、对亲情、对过年这件事都有了新的认识。

满心期盼,只为团圆——《一年到头》

一说起《一年到头》这部电影,我的脑海里就会浮现出当年春运的场景,那真是人山人海,一票难求。

在那个绿皮火车还占主导的年代,买一张回家过年的车票,比登天还难。

电影里有两条主要线索,一条是陈刚饰演的包工头,他满心欢喜地想着趁着过年和女朋友回家结婚,开启人生的新篇章。

可现实却给他泼了一盆冷水,年关越来越近,他不仅没拿到工钱,连回家的车票都买不到。

工友们眼巴巴地等着他把钱拿回来,好欢欢喜喜地回家过年,他自己也急得像热锅上的蚂蚁,到处想办法。

为了能多挣点钱,他带着工友们给重点中学的副校长家装修房子,想着能在过年前再赚一笔,可没想到,这却成了故事的一个转折点。

另一条线索是张彤饰演的外科医生,他因为遭遇了“医闹”事件,被暂停了手术资格。

他原本满心期待着过年能回家给父亲祝寿,尽一尽做儿子的孝心。可妻子却以儿子马上要中考为由,坚决不同意他回去。

医生心里那个无奈啊,一边是家里年迈的父亲,一边是正处在关键时期的儿子,两边都让他放不下,左右为难。

说来也巧,这位副校长因为包工头这边出了意外,住进了医院,成了医生的病人。

医生得知他是重点中学的副校长后,态度一下子就变了。他心里想着,说不定能借着这个机会,为儿子的学业找点门路。

而副校长呢,他新年最大的愿望就是能和从国外回来的子女在新房子里过一个团圆年。

就这样,这几条看似毫无关联的线索,阴差阳错地交织在了一起。

电影里不仅展现了包工头讨薪的艰难,还反映了“医闹”对医生工作的影响,以及升学压力给家庭带来的困扰。

这些问题,都是实实在在压在中国人身上的“大山”。但即便生活如此艰难,每个人心中都有一个坚定不移的信念——有钱没钱,回家过年。

我觉得,这种对回家过年的执着,其实就是中国人对家的深深眷恋。

一年到头,在外面辛辛苦苦地打拼,受了多少委屈,吃了多少苦,只有回到家,见到父母亲人,才能真正地放松下来。

家,就像是一个温暖的避风港,能让我们疲惫的身心得到休息。就拿我自己来说,每年过年不管多忙多累,都要想尽办法回家。

哪怕在火车上挤得水泄不通,哪怕路上要转好几趟车,只要一想到能和家人团聚,所有的辛苦都不算什么了。

那为啥中国人对回家过年会这么执着呢?我觉得,归根结底就是为了寻找安全感。

学者孙隆基在《中国人的性格历程》里说,因为中国人缺乏个体性自我,到了外部世界就会感到惶恐不安。

这种不安不是靠物质就能满足的,所以我们需要抱团,需要在家庭和熟人社会中找到归属感。

以前,熟人社会很稳固,大家互相帮助,互相照应,每个人都能从中获得安全感。

可随着经济的发展,人口流动越来越大,熟人社会逐渐解体,我们进入了陌生人社会,那种链接感越来越弱。

所以,春节就成了我们重新找回安全感的重要时刻。只有回到父母身边,回到那个熟悉的地方,我们才能真正地感到安心。

电影里农民工们就算没有车票,也要想尽办法回家,哪怕是走也要走回去。

医生得知妻子把车票卖掉后,那种崩溃的样子,真的让人心疼。他的痛哭不仅仅是因为回不了家,更是因为他对家的那份渴望和对安全感的追求。

最后妻子和儿子看到他这么伤心,赶紧把车票追回来,这时候许巍的《蓝莲花》响起,“没有什么能够阻挡,你对回家的向往……”这句歌词真的太贴合当时的场景了,相信很多人看到这一幕都会忍不住流泪。

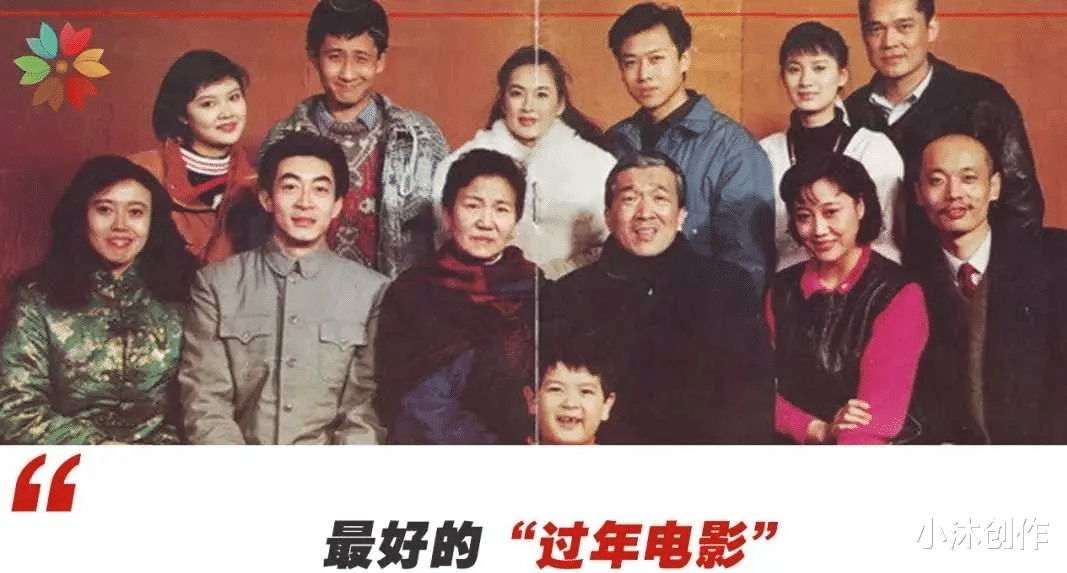

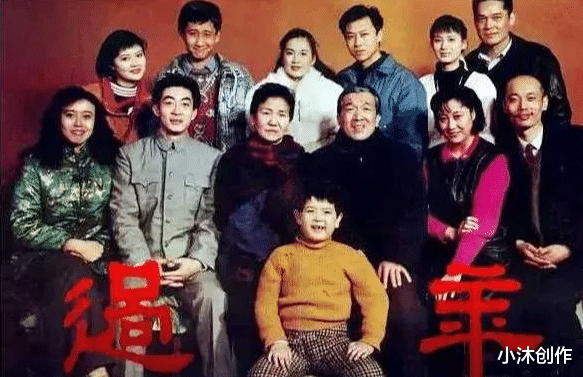

团圆之后,闹剧开场——《过年》

《一年到头》展现的是中国人对团圆的渴望,而《过年》这部电影,则把团圆之后家庭里的矛盾和问题,赤裸裸地展现在了我们面前。

在老程家,每一个子女都有着自己的小算盘。大儿子性格懦弱,面对彪悍的媳妇对父母家财产的觊觎,他根本不敢吭声。

媳妇在父母面前耍横,他也只能在一旁干着急,一点办法都没有。

只有在喝多了酒之后,借着酒劲才敢发泄一下心中的不满。

大女儿就更可怜了,她被表面道貌岸然,实际上一肚子坏水的女婿PUA,在婚姻里过得唯唯诺诺,受尽了委屈。

二儿子自命清高,为了讨好高干家庭出身的女友,还打着各种旗号从父母那里要钱。

小儿子则完全躺平了,整天吃家里的、喝家里的,连结婚都指望父母给他包办,甚至还弄了个募捐箱来向家人要钱,真的是让人又好气又好笑。

在这些子女中,唯一有点个性的就是那个离家出走的二女儿。她虽然偷了户口本私奔结婚,也有点自私,但她是家里唯一一个拥有个体性自我的人。

她敢于追求自己想要的生活,不再依附于父母。在我看来,自私不可怕,可怕的是那些既想享受家庭的温暖,又不愿意承担责任的人。

老程家的其他子女就是这样,他们都在从父母那里索取,却很少为父母考虑。

随着矛盾的不断升级,最终在年夜饭的餐桌上爆发了。

老程端上了年夜饭最“硬”的一道菜——他打工一年赚的全部8000块钱。

这一幕真的太讽刺了,这8000块钱是老程辛苦一年的血汗钱,却成了子女们争抢的对象。

在这个家庭里,有贪婪的掠夺者,就有被侮辱与被损害的人。大儿子和大女儿就是最典型的代表。

大儿子在媳妇面前毫无尊严,大女儿则因为多次流产被女婿扣上了“习惯性流产”的帽子,连老程媳妇都觉得自家亏欠了大女婿。

这就让人很不理解了,他们为什么不选择离婚呢?其实,他们和配偶之间的关系远比我们想象的复杂。

他们都是没有个体性自我的人,既依赖父母,又依赖配偶。这种糟糕的关系是他们自己选择的,他们害怕离开这种关系后无法生存。

而老程媳妇,她不仅仅是一个受害者,在某种程度上也是加害者的帮凶。

面对遭受家暴和出轨的大女儿,她不但没有支持女儿反抗,反而劝女儿继续忍耐,还拿自己做例子,暗示老程年轻时也不是个安分的人。

这简直就是把女儿再次推向火坑。

这也解释了影片开头,老程把钱交给媳妇时,她哽咽着说:“程子,我没白疼你。”这个“疼”字,包含了她对老程的隐忍和付出,也反映了她对婚姻的无奈。

电影的结尾,大儿媳砸了镜子、掀了桌子。当二女儿想要打扫的时候,老程媳妇却说:“别扫,大年初一扫垃圾等于扫财,不吉利。”这句“不吉利”,让我们看到了传统观念对人的束缚。

老程媳妇这个平日里最懦弱的人,在这一刻却成了传统观念的捍卫者,她宁愿牺牲女儿的幸福,也要坚守这些所谓的“规矩”。

过年,是向往,也是恐惧

这两部电影,一部展现了中国人对回家的向往,一部揭示了团圆背后的矛盾,它们共同构成了中国人过年的完整画面。

对于很多人来说,回家过年就是这样一件既向往又恐惧的事情。

我们向往和家人团聚的温暖,渴望在父母身边找回那份安全感;但同时,我们又害怕面对家庭中的矛盾和问题,害怕那些不愉快的事情破坏了过年的气氛。

父母与子女之间的关系,不仅仅是亲情的纽带,还包含着价值观的冲突。

在传统观念里,子女要孝顺父母,家庭要和睦。

但在现代社会,年轻人有了自己的想法和追求,他们不再愿意完全按照父母的意愿生活。

这种冲突在过年的时候往往会被放大,因为大家都聚在了一起,各种问题也就暴露了出来。

就像媒体人罗振宇说的,传统社会的节日是狂欢,现代社会的节日是休闲,而转型社会的人最无奈,要在两种不同的人群扎堆方式中切换。

《过年》的结尾,老程选择带着媳妇扬鞭远行,这其实是一种个体性自我的觉醒。

他不再为了所谓的团圆而委屈自己,而是选择了成全自己。

如今,我们总是抱怨年味儿越来越淡,其实这何尝不是因为越来越多的人开始追求自我,不再需要通过过年这个日子来抱团取暖。

在我看来,过年最重要的不是形式,而是家人之间的感情。

我们应该珍惜和家人在一起的时光,多一些理解和包容,少一些争吵和矛盾。

同时,我们也要勇敢地追求自己的幸福,不要被传统观念所束缚。

无论身在何处,只要心中有家人,只要能让自己心安,那就是家。就像苏东坡说的:“试问岭南应不好?

却道,此心安处是吾乡。”希望大家在新的一年里,都能找到属于自己的那份心安,过一个幸福快乐的春节。