这个故事发生在一个平凡的日子里,像空气中弥漫着的普通味道一样,没有什么特别之处。

周桂花和李文义这对搭伙过日子的人,渐渐习惯了彼此的存在,只是这种习惯中并没有关于婚姻的承诺。

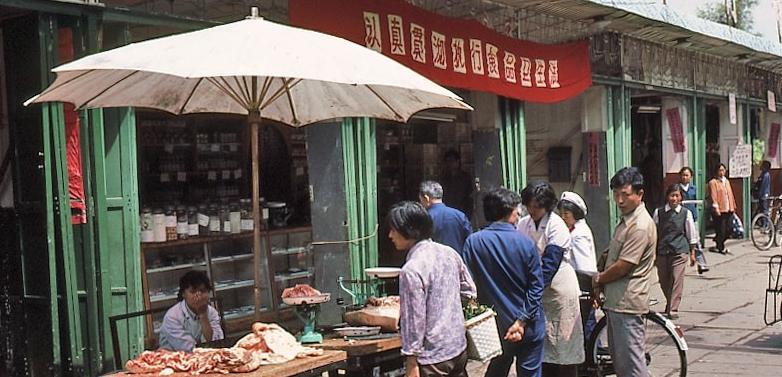

从上世纪八十年代末开始,他们就因为需要而走到了一起,各住一间房,费用均摊,日子过得安安稳稳。

那段日子里,围绕着他们总有一些闲言碎语。

有人质疑他们的关系,也许是因为在外人看来,他们的生活似乎有些不同寻常。

但谁在乎呢?

在那个物价飞涨的年代,能有人分担生活的重担就已是莫大的幸运。

桂花喜欢这种相依为命、却不束缚的状态。

她和李文义的关系更多是一种默契,就像每天早上他总会默默地把热水壶里的水烧好,或者在她生病时,背着她去医院。

习惯成了一种默默无言的照顾,很温暖,却从未超越那条无形的界限。

人们的生活总是免不了变化。

某天,李文义的儿子突然上门,带来了一系列让人措手不及的请求。

他需要老人帮忙照看自己年幼的儿子,甚至还需要人来照顾腿脚不便的奶奶。

对桂花来说,这是个不小的触动。

桂花看到李文义的为难,那种压力和无助让她感到心疼。

但当他提议推迟他们一直计划的旅行时,桂花沉默了。

这是她期待已久的自由,她不想因此而妥协。

两人之间的气氛变得紧张,仿佛这个搭伙了十年的家就要失去平衡。

他们之间突然有了一种无形的拉扯,彷佛过去的默契全变得无足轻重。

桂花不想做一个被动的角色,她多年来为自己建立的生活规划,她不希望为了别人的家庭责任而放弃。

桂花收拾行李的那天,她没有哭,她只是想证明自己可以为自己而活,不必再被束缚在任何人或事之中。

她知道旅行可以带来全新的视野和自我发现,那是她对人生的新期待。

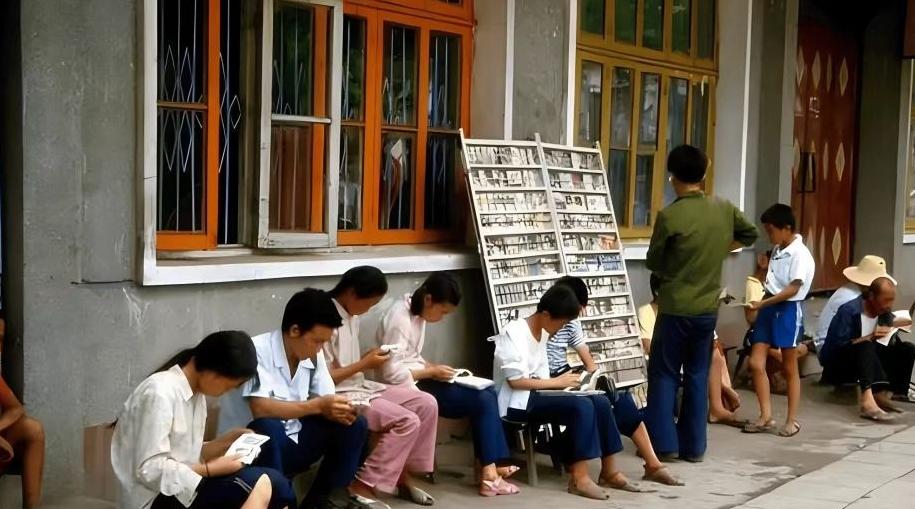

在火车上,桂花也开始思考这些年的相处。

李文义总是默默地在她需要的时候出现,总有一些温暖的举动让她感到被照顾。

回忆起这些,她心里有了微微的动摇。

但桂花不愿承认,她已经习惯了李文义的存在。

独自在外的日子教会了她很多,也让她开始反思自己和李文义之间的感情。

那些曾经忽略的细枝末节像拼图一样连成了一片,但她不确定这些细节能否支撑起一段更深入的关系。

在与一个多年未见的老友交谈后,桂花忽然意识到人生在于选择,而她此刻的选择正是为自己活一次。

旅途结束时,桂花的心态彻底改变了。

她意识到,无论在外看到多少美丽的风景,心里的牵挂始终未曾消失。

听到李文义住院的消息,她心里一紧,立刻踏上了回家的路。

再次见到李文义时,他的伤痛让桂花的心柔软下来。

这个男人,在她生命中占据了十年的时光,她以为能轻易放下,却发现情感早已深植心中。

李文义的歉意与谢意,一字一句都敲打在桂花的心里,她无声地知道他们之间的感情已经超越了简单的搭伙。

回到家中,周围的一切仿佛重新焕发了生机。

桂花请求李文义的儿子承担更多的责任,还有与李文义一同在社区参与活动,一切都安排得井井有条,他们共同努力让生活变得更好。

随着时间的推进,责任与选择并行不悖。

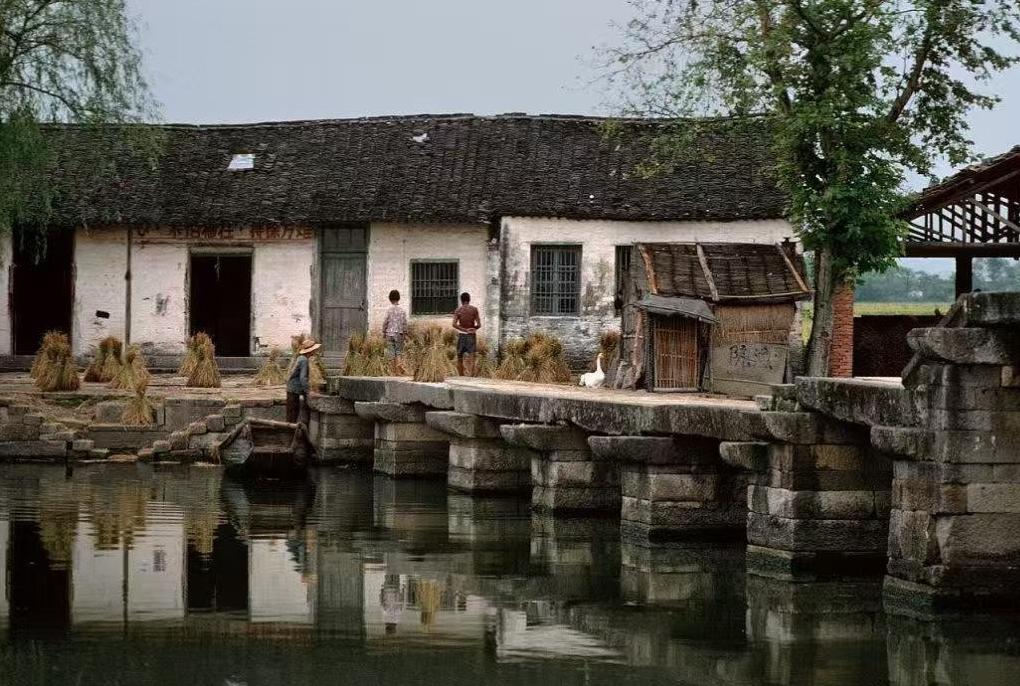

最终,桂花和李文义还是去了那场计划已久的旅行。

他们在青海湖看到了蓝天白云的交汇,在那纯净的风景中,两人都承认彼此不只是生活的搭档,而更像是一直在寻找的伙伴。

生命中最美的风景,不是单纯的追求或逃避,而是在认清自己的内心后,勇敢地追求最真实的情感。

桂花用她对生活的热爱、对自由的探索,最终找到了归属于自己的幸福。

而李文义,也终于明白,陪伴才是最深厚的情意。

人生不会永远平坦,有时恰恰是在离开时才能发现自己真正所爱,有时只有拥有了勇气去面对种种选择,才能在岁月中找到美好的惊喜。

无论多远的旅行,终究会回到心灵的起点。