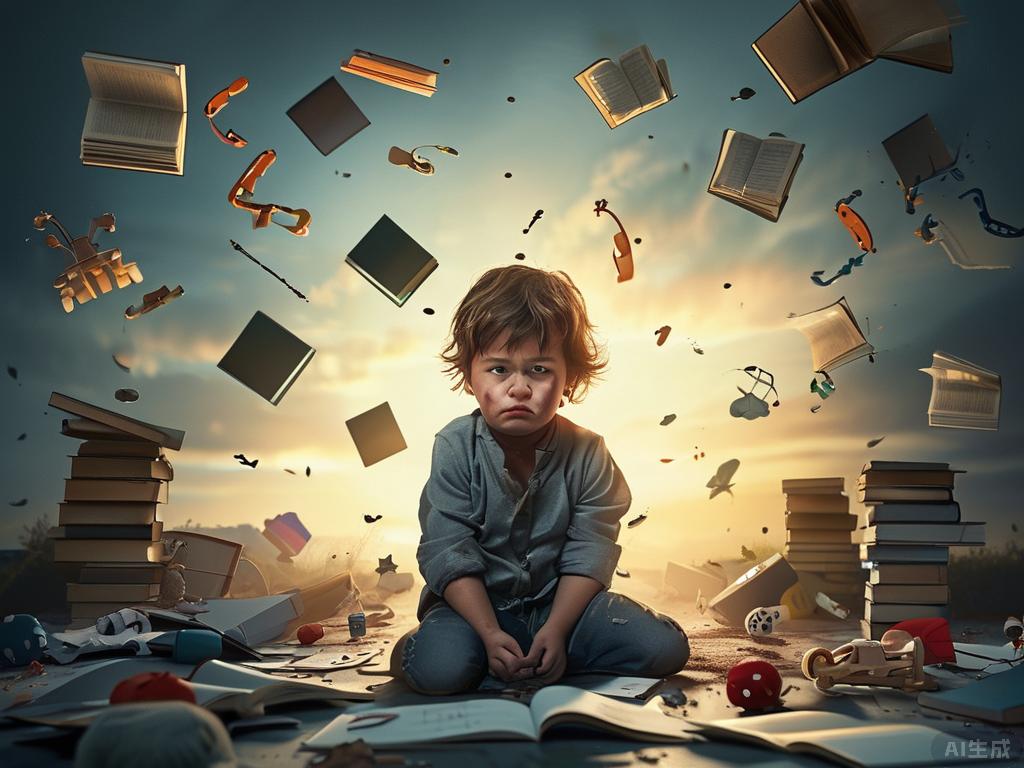

万能指南的“失败算法”:如何从挫折中提炼成长力?

在当今追求高效与速成的时代,人们热衷于收集各种“万能生活指南”,仿佛只要按图索骥就能避开所有弯路。然而,这种对“完美路径”的执念,恰恰让我们忽视了失败的价值——它不仅是成功的对立面,更是其不可或缺的基石。杰克·韦尔奇曾断言:“把失败看作未来成功的确凿凭证。” 当我们试图抹去生命中的挫折时,反而可能错失了最深刻的成长机遇。

一、对“万能指南”的反思:为何我们恐惧失败?

社会对成功的过度渲染,塑造了一种“线性成长”的幻觉:只要遵循既定步骤,就能直达目标。但心理学研究表明,错误和失败才是认知升级的关键触发器。例如,职场人士在项目受挫后,往往比一帆风顺时更能发现流程漏洞;学生在解题错误中,对知识点的记忆反而比直接获取答案更牢固。这种“试错学习”的机制,本质上是通过失败重构神经网络的连接方式。

更值得警惕的是,逃避失败会导致“认知僵化”。就像总依赖导航的司机,一旦失去信号就会彻底迷失。那些追求万能指南的人,实际上是在用表面的确定性,掩盖应对不确定性的能力缺失。

二、失败的炼金术:如何将挫折转化为养分

重新定义失败:从“终点”到“路标”

研究表明,成功者与普通人的差异不在于失败次数,而在于解读方式。将失败视为“数据反馈”而非“人格否定”,是转化的第一步。例如,爱迪生记录上千次灯泡实验的“失败”参数,最终提炼出关键材料配方——这种“工程师思维”把每次挫折都变成优化模型的输入值。

结构化反思:超越情绪化的复盘

有效的反思需要避开两个陷阱:过度自责的“情绪沼泽”,或推卸责任的“归因偏差”。建议采用“三层分析法”:

事实层:客观描述事件经过(如“客户提案被否决”);

技术层:检查具体操作失误(如“未针对用户画像调整案例”);

系统层:挖掘深层模式(如“长期忽视市场调研”)。

创新压力测试:失败提供的“抗脆弱”训练

生物进化中的“应激反应”理论同样适用于个人成长。当团队遭遇项目失败时,可以主动设计“最小化可行失败”——通过可控风险(如小范围试错)来锤炼应变能力。这种策略如同疫苗注射,用微量病毒激活免疫系统。

三、构建“失败友好型”成长系统

建立“失败日志”

记录挫折事件时,同步标注三个维度:获得的经验值(如“掌握了数据清洗技巧”)、避免的更大损失(如“早期暴露了架构缺陷”)、意外发现(如“偶然找到新合作方”)。这种记录会重塑大脑对失败的评估框架。

设置“韧性里程碑”

将大目标拆解为允许失败的小阶段。例如软件开发中的“敏捷迭代”,每个周期都包含测试-失败-优化的循环。职场人士可设定季度“挫折配额”,将一定比例的失误纳入成长成本。

培育支持性环境

谷歌“Project Aristotle”研究发现,高效团队的核心特征是“心理安全感”——成员能坦然讨论失误。个人也可组建“失败者联盟”,定期分享教训而非仅炫耀成就。

在这个充满不确定性的时代,真正的竞争力不在于避免跌倒,而在于跌倒后提取信息的速度与精度。那些被万能指南忽略的“失败算法”,恰恰是个人成长中最精妙的底层代码。正如成功与失败的辩证关系:前者是后者的积累,后者是前者的校验标准。当我们停止寻找完美攻略,开始珍视每一次磕碰的反馈,反而会发现自己早已走在最坚实的道路上。

#厨房好物换新季#百万星光创作者大赛#搜索话题4月创作挑战赛#时事热点我来评#热点大家聊# 第一期宠物超级品类日#春耕备货暖心计划#