东传落地生根

石窟艺术并非中国本土原生,它起源于古代印度。在南亚次大陆的气候环境下,湿热的气候和漫长的雨季不利于修行,于是印度人选择在冬暖夏凉的天然岩洞中起居打坐,锤炼身心 ,这种建筑形式被佛教所采用并逐渐发展,形成了独特的石窟艺术。随着佛教的传播,石窟艺术也踏上了东传之路。

佛教传入中国的时间,一般认为是在东汉明帝时期。据记载,汉明帝夜梦金人,遂派遣使者前往西域求法,在大月氏遇到了沙门迦叶摩腾、竺法兰二人,得佛像经卷,并用白马载抵洛阳,明帝为其建白马寺,译《四十二章经》,这被视为中国有佛僧、佛寺、佛教之始。此后,佛教在中国逐渐传播开来。

在佛教东传的过程中,石窟艺术也随之传入中国。中国的石窟艺术最初出现在西域地区,也就是今天的新疆一带。新疆的石窟群,如拜城克孜尔石窟、库车库木土拉石窟等,是中国石窟艺术的先驱。这些石窟的窟形和壁画题材,都受到了印度佛教艺术的深刻影响,例如在窟顶的菱形方格内绘制佛本生故事变相,四周画出所供养的佛、菩萨等像 。

(拜城克孜尔石窟)

随后,石窟艺术沿着河西走廊继续东传。河西走廊是中原地区与西域沟通的重要通道,地理位置十分重要。在魏晋南北朝时期,这里佛教盛行,众多高僧大德云集,为石窟艺术的发展提供了良好的土壤。于是,一批著名的石窟群在河西走廊相继出现,如甘肃敦煌的莫高窟、天水的麦积山石窟、永靖的炳灵寺石窟等。

莫高窟的开凿,有着一段传奇的故事。据唐代《李克让修莫高窟佛龛碑》记载,东晋十六国前秦建元二年(公元 366 年),一位名叫乐僔的僧人,从中原远游到敦煌。一天傍晚,他行至三危山下,不经意间抬头望去,只见对面的三危山上金光万道,仿佛有千佛化现。乐僔被这庄严的佛光盛景所震撼,他深信这是佛给自己降下的旨意,这里是非常神圣的地方,于是决定在此开凿洞窟,坐禅修行。此后,又有法良禅师在乐僔开凿的洞窟旁营造新窟,莫高窟的营建就此拉开帷幕。此后,历经十个世纪,从未间断建窟、塑像、绘画的佛事活动,从皇族宗亲、世家显贵到普通百姓,都纷纷在此开窟造像,莫高窟逐渐成为了万佛之国。

(敦煌莫高窟)

发展:魏晋南北朝的辉煌魏晋南北朝时期,社会动荡不安,人们在苦难中寻求精神寄托,佛教的传播为石窟艺术的发展提供了广阔的空间。这一时期,石窟艺术如雨后春笋般在大江南北蓬勃发展,达到了前所未有的辉煌。

敦煌莫高窟在这一时期持续开凿,洞窟数量不断增加,艺术风格也逐渐形成。早期的莫高窟壁画和彩塑,明显受到西域佛教艺术的影响,佛像造型较为古朴,线条简洁有力,色彩鲜艳而单纯。例如北凉时期的第 275 窟,弥勒菩萨头戴化佛冠,身着交领袈裟,双腿下垂,坐于双狮座上,其造型带有浓厚的犍陀罗艺术风格,同时又融入了一些中原地区的审美元素 ,面部圆润,神情祥和。

随着时间的推移,北魏时期的莫高窟艺术有了新的变化。这一时期的洞窟在建筑形式上更加多样化,出现了中心塔柱窟,这种窟形将印度的支提窟与中国传统的楼阁式建筑相结合,富有创意。在壁画内容上,除了常见的佛传故事、本生故事外,还增加了许多经变故事,如《法华经变》《维摩诘经变》等,通过生动的画面,向信众传达佛教教义。绘画风格上,线条更加流畅细腻,色彩层次更加丰富,人物形象也更加生动传神。第 257 窟的《鹿王本生图》,以长卷式的构图,描绘了九色鹿救起溺水者,却被溺水者出卖,最终九色鹿揭露其恶行的故事。画面中,九色鹿身姿矫健,神态安详,与贪婪丑陋的溺水者形成鲜明对比,线条勾勒简洁流畅,色彩明快,具有极高的艺术价值。

(云冈石窟)

在北方的平城(今山西大同),云冈石窟的开凿更是举世瞩目。云冈石窟的开凿得到了北魏皇室的大力支持,规模宏大,气势磅礴。其中,昙曜五窟(第 16 - 20 窟)是云冈石窟的早期代表作品,由高僧昙曜主持开凿。这五窟的佛像高大雄伟,分别象征着北魏的五位皇帝,体现了 “皇帝即如来” 的思想。第 20 窟的露天大佛,高 13.7 米,面容丰圆,薄唇高鼻,神情肃穆,具有典型的犍陀罗艺术风格。其肩部宽厚,身着袒右肩式袈裟,衣纹简洁流畅,线条刚劲有力,展现出一种雄浑大气的美感。

除了莫高窟和云冈石窟,这一时期还有许多著名的石窟,如河南洛阳的龙门石窟、甘肃天水的麦积山石窟等。龙门石窟的开凿始于北魏时期,历经东魏、西魏、北齐、隋、唐等朝代的不断营造,形成了如今宏大的规模。北魏时期的龙门石窟,以宾阳中洞最为著名,洞内的主佛释迦牟尼端坐于莲花宝座上,面容清秀,神情温和,身着褒衣博带式袈裟,衣袂飘飘,展现出一种优雅的气质。其两侧的胁侍菩萨和弟子像,造型优美,姿态各异,表情细腻,体现了北魏时期高超的雕刻技艺。

(麦积山石窟)

麦积山石窟则以其精美的泥彩塑而闻名于世。由于麦积山的岩石质地较为疏松,不适合雕刻大型石像,因此工匠们采用了泥彩塑的形式来创作佛像。麦积山石窟的泥彩塑风格独特,注重表现人物的神情和动态,线条流畅,色彩柔和,给人一种亲切、生动的感觉。例如,第 123 窟的童男童女像,造型天真可爱,表情生动活泼,充满了生活气息,被誉为 “东方的维纳斯”。

魏晋南北朝时期的石窟艺术,在建筑、雕塑、壁画等方面都取得了卓越的成就。在建筑形式上,融合了印度、西域和中原地区的建筑风格,形成了多种独特的窟形,如龛窟、窟寺、石窟群、多层洞窟、仿木结构等。这些窟形不仅满足了佛教修行和礼拜的需要,还体现了当时的建筑艺术水平。

雕塑方面,佛像的造型从早期的受犍陀罗、秣菟罗艺术影响,逐渐向中国化、世俗化转变,人物形象更加贴近生活,神情更加丰富多样,通过夸张的造型表现,将佛的庄严、菩萨的慈悲、弟子的虔诚等展现得淋漓尽致,同时融合环境与心境、妆彩与眼神结合,使造像更具艺术感染力。壁画艺术更是精彩纷呈,线条清晰、色彩鲜艳、纹理复杂,采用了多种工艺技法,包括线描、彩绘、浮雕等,描绘了丰富的佛教故事、经变图、飞天、供养人等内容,展示了当时社会的风貌和人们的生活场景,还融入了西域、少数民族等异域特色,体现了多元文化的交流与融合。

(麦积山石窟)

鼎盛:隋唐时期的璀璨隋唐时期,国力强盛,经济繁荣,文化昌盛,佛教得到了统治者的大力推崇,石窟艺术也迎来了发展的黄金时期。这一时期的石窟艺术,以敦煌莫高窟和龙门石窟为代表,达到了前所未有的高度,无论是在数量、规模还是艺术成就上,都展现出了无与伦比的辉煌。

莫高窟在隋唐时期迎来了开凿的高峰期,据统计,这一时期开凿的洞窟多达 300 多个,占莫高窟现存洞窟总数的一半以上。洞窟的形制更加多样化,除了延续前代的中心塔柱窟、覆斗顶窟外,还出现了大像窟、涅槃窟等新的窟型。其中,大像窟以其高大雄伟的佛像而闻名,如第 96 窟的 “北大像” 和第 130 窟的 “南大像”,都是莫高窟的标志性建筑。

第 96 窟的 “北大像”,是莫高窟最大的佛像,高达 35.5 米,其开凿与武则天称帝有着密切的关系。当时,为了宣扬 “弥勒下生” 的佛教教义,以巩固武则天的统治地位,僧人薛怀义等人伪造了《大云经》,声称武则天是弥勒佛转世,将降临人间,普度众生。于是,在全国范围内掀起了一股建造弥勒佛像的热潮。

(莫高窟)

莫高窟的 “北大像” 就是在这样的背景下开凿而成的,它的建造历时数年,耗费了大量的人力、物力和财力。佛像为石胎泥塑,两腿下垂呈倚坐之势,双目俯视,一手上扬,一手平伸,体形饱满圆润,气度庄重神圣。其面部圆润丰满,五官端正,表情慈祥温和,给人一种庄严而又亲切的感觉。佛像的服饰简洁流畅,线条优美,展现出了唐代雕塑艺术的高超水平。

第 130 窟的 “南大像”,高 26 米,也是莫高窟的重要佛像之一。它开凿于盛唐开元、天宝年间,前后费时约二三十年。这尊佛像同样为倚坐弥勒佛像,其造型与 “北大像” 相似,但在细节上又有所不同。“南大像” 的头部微微前倾,双眼微合下视,略含笑意,神情更加庄重慈祥。古代匠师在塑造这尊大佛时,有意放大了头部的体量,巧妙地解决了礼佛者仰视大佛所造成的头小体大的视差,使观者在仰视的情况下,仍然能清晰地看到佛面部的表情。其面相饱满,但没有丝毫的臃肿,给人以强劲的结实和厚重感。五官开张大气,虽略有夸张,但细节处理得都很精到,当人们登到石窟上层,从洞窗中猛然看到这张面孔时,都会情不自禁地被其震撼。

除了大像窟,隋唐时期的莫高窟在其他类型的洞窟中也取得了卓越的艺术成就。在壁画方面,题材更加丰富多样,除了传统的佛教故事、经变图外,还增加了许多反映现实生活的场景,如农耕、狩猎、商旅、宴乐等,展现了当时社会的繁荣和人们的生活风貌。绘画风格也更加成熟,线条流畅细腻,色彩鲜艳丰富,构图严谨巧妙,具有极高的艺术价值。

(莫高窟)

例如,第 220 窟的《药师经变》,画面中描绘了药师佛端坐在莲花宝座上,周围环绕着众多的菩萨、弟子和天王,他们神态各异,栩栩如生。画面的背景是一座宏伟壮丽的宫殿,宫殿的建筑结构、装饰细节都描绘得十分精细,展现了唐代建筑的高超技艺。画面中还穿插着各种飞天、伎乐等形象,他们或翩翩起舞,或弹奏乐器,为整个画面增添了灵动的气息。

在彩塑方面,隋唐时期的莫高窟彩塑更加注重人物的神情和动态表现,佛像的造型更加丰满圆润,体态婀娜多姿,神情温和慈祥,充满了人性的光辉。菩萨像则更加女性化,面容清秀,身姿优美,服饰华丽,宛如现实中的贵族女子。弟子像则各具特色,迦叶的老成持重,阿难的聪慧纯真,都被刻画得淋漓尽致。天王像和力士像则威武雄壮,气势磅礴,展现出了强大的力量感。

例如,第 45 窟的彩塑群像,是莫高窟盛唐时期彩塑的代表作之一。洞窟中央的佛坛上,供奉着一佛、二弟子、二菩萨、二天王和二力士的彩塑群像。佛像结跏趺坐于莲花宝座上,面容丰满圆润,双目微闭,神态安详,仿佛在沉思冥想。两侧的弟子像,迦叶双手合十,神情庄重,阿难则双手下垂,面带微笑,显得天真无邪。菩萨像身姿婀娜,面容秀丽,神情温柔,服饰华丽,佩戴着各种珠宝首饰,展现出了女性的柔美和优雅。天王像身着铠甲,手持兵器,双目圆睁,威风凛凛,仿佛在守护着佛国世界。力士像则肌肉发达,青筋暴起,怒目而视,充满了力量感。这组彩塑群像,人物形象鲜明,神态各异,栩栩如生,将唐代彩塑艺术的高超水平展现得淋漓尽致。

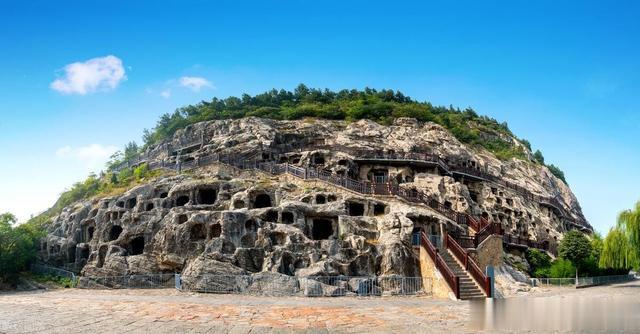

(龙门石窟)

龙门石窟在隋唐时期也得到了大规模的开凿和修缮,成为了当时佛教艺术的重要中心之一。这一时期的龙门石窟,在继承北魏时期雕刻风格的基础上,又融入了唐代的审美观念和艺术特色,形成了独特的艺术风格。其佛像造型更加丰满圆润,面容慈祥温和,服饰简洁流畅,线条优美,展现出了唐代佛教艺术的雄浑大气和庄重典雅。

奉先寺是龙门石窟中规模最大、艺术价值最高的洞窟之一,它开凿于唐高宗咸亨三年(公元 672 年),历时三年九个月完工。奉先寺的主佛卢舍那大佛,通高 17.14 米,是龙门石窟中最大的佛像。卢舍那大佛面容圆润丰满,眉如新月,双目俯视,嘴角微翘,似呈微笑状,给人一种庄严而又亲切的感觉。其头部微微前倾,与虔诚的信徒和礼佛者仰视的目光相交汇,仿佛在与人们进行心灵的沟通。佛像的服饰简洁流畅,线条优美,衣纹自然下垂,富有质感。整个佛像造型完美,比例协调,既具有佛的神秘性,又具有人的世俗性,是神性与人性完美结合的典范。

除了卢舍那大佛,奉先寺的其他造像也都具有极高的艺术价值。两侧的胁侍菩萨像,身姿婀娜,面容秀丽,神情温柔,服饰华丽,佩戴着各种珠宝首饰,展现出了女性的柔美和优雅。弟子像则各具特色,迦叶的老成持重,阿难的聪慧纯真,都被刻画得淋漓尽致。天王像和力士像则威武雄壮,气势磅礴,展现出了强大的力量感。这些造像相互呼应,构成了一个和谐统一的整体,展现了唐代佛教艺术的高超水平。

隋唐时期的石窟艺术,无论是在建筑、雕塑还是壁画方面,都取得了举世瞩目的成就。这一时期的石窟艺术,不仅是佛教信仰的体现,更是当时社会经济、文化繁荣的象征。它融合了中外文化的精华,展现了中华民族的创造力和包容精神,对后世的艺术发展产生了深远的影响。

转变:五代时期的变革五代时期,中国社会陷入了严重的动荡与战乱之中,政权更迭频繁,中原大地烽火连天。在这样的社会背景下,石窟艺术的发展也受到了极大的影响,出现了一些显著的变化,其主题和风格与唐代相比,呈现出了截然不同的面貌。

这一时期,北方地区由于战乱频繁,经济遭到严重破坏,石窟开凿的规模和数量都大幅减少。曾经辉煌一时的云冈石窟、龙门石窟等,在五代时期基本处于停滞状态,鲜少有新的洞窟开凿。而南方地区,相对来说社会较为稳定,经济也有所发展,成为了石窟艺术继续发展的重要区域。其中,大足石刻便是五代时期石窟艺术的典型代表,它以其独特的内容、形式和艺术风格,在石窟艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。

(大足石刻)

大足石刻位于重庆市大足区,始凿于初唐,历经五代、两宋,直至明清时期仍有零星开凿 。它规模宏大,造像众多,题材极为广泛,不仅包含佛教、道教、儒教的内容,还融入了许多当时古代人们生活的场景,是中国晚期石窟艺术的杰出代表。大足石刻的独特之处首先体现在其丰富的文化内涵上。它集佛、道、儒 “三教” 造像艺术精华于一身,是三教和谐共处的实物例证。在大足石刻中,我们可以看到佛教的释迦牟尼、观世音菩萨、文殊菩萨等造像,也能看到道教的三清、玉皇大帝等造像,以及儒教的孔子、颜回等造像。这些不同宗教的造像在同一时期、同一地点和平共处,相互融合,反映了当时多元文化相互交流、相互影响的社会现象。

以石篆山石窟为例,这里的造像题材十分丰富,包括佛教、道教和儒教的造像。其中,第 6 号龛为孔子及十哲像,孔子端坐于中央,头戴冕旒,身着长袍,双手捧笏,神态庄重。其两侧的十哲像,或站立,或拱手,表情各异,栩栩如生。这龛造像不仅体现了儒教在当时社会的重要地位,也展示了儒教与佛教、道教相互融合的趋势。在同一龛窟中,还出现了佛教的文殊菩萨和普贤菩萨像,以及道教的老君像,这种将不同宗教的造像组合在一起的形式,在其他石窟中是较为罕见的。

大足石刻的艺术表现形式也具有鲜明的特色。它的造像更加贴近生活,充满了浓郁的现实生活气息和特有的蜀乡情趣。工匠们将现实生活中的人物、场景和情感融入到石刻造像中,使这些造像不再是高高在上、遥不可及的宗教偶像,而是具有了人的情感和性格,让人感到亲切和真实。

(大足石刻)

宝顶山石刻中的《父母恩重经变相》,通过 10 组雕像,生动地展现了父母含辛茹苦养育子女的过程,如怀胎守护恩、临产受苦恩、生子忘忧恩等。这些雕像中的人物形象逼真,表情细腻,动作自然,充满了生活的细节。例如,在 “喂奶恩” 这一组雕像中,一位母亲袒露着胸膛,正在给婴儿喂奶,她的眼神中充满了慈爱和温柔,婴儿则紧紧地依偎在母亲的怀中,贪婪地吮吸着乳汁,画面十分温馨感人。这组造像以其真实的生活场景和真挚的情感表达,深深地打动了每一位观者的心灵,让人们在欣赏艺术的同时,也能感受到父母的养育之恩和家庭的温暖。

又如《牧牛图》,它以生动的画面描绘了牧童驯牛的过程,从最初的野牛狂奔,到后来的牛被驯服,牧童与牛之间的互动充满了趣味和生活气息。牧童们或坐或立,或嬉笑玩耍,或专注驯牛,他们的神态和动作都被刻画得栩栩如生,仿佛让人看到了古代乡村生活的场景。这组石刻不仅展现了古代劳动人民的生活智慧和勤劳精神,也体现了大足石刻艺术对现实生活的关注和热爱。

在艺术风格上,大足石刻继承了唐代石窟艺术的传统,又在此基础上进行了创新和发展。它的造像更加注重细节的刻画,线条更加细腻流畅,造型更加优美典雅。菩萨像的脸庞从唐代的丰腴圆润逐渐转变为清秀婉约,双肩瘦削,体态婀娜,身体的裸露部分减少,衣饰更加华丽精致,且全部汉化,反映了当时人们审美心理的变化。北山石刻中的数珠手观音像,被誉为 “媚态观音”,她头戴花冠,面容清秀,双目微闭,嘴角微微上扬,露出一丝含蓄的微笑,神态妩媚动人。她的身体微微倾斜,呈 “S” 形曲线,身姿婀娜多姿,仿佛一位优雅的少女。她的衣饰线条流畅,飘逸自然,身上佩戴的珠宝首饰琳琅满目,更加增添了她的高贵气质。这尊观音像以其独特的艺术魅力,成为了大足石刻中的经典之作,也代表了五代时期石窟艺术在人物造型和审美风格上的新变化。

(大足石刻)

此外,大足石刻在雕刻技法上也有独特之处,它融合了多种雕刻手法,如圆雕、浮雕、线刻等,使造像具有更加丰富的层次感和立体感。在雕刻过程中,工匠们注重对石材质地和纹理的利用,巧妙地运用刀法,使造像的质感和神韵得到了充分的展现。例如,在雕刻佛像的衣纹时,工匠们会根据衣料的质地和下垂的状态,运用不同的刀法和线条,表现出衣纹的柔软、厚重或飘逸的感觉,使佛像的形象更加生动逼真。

五代时期的大足石刻,以其独特的文化内涵、贴近生活的艺术表现形式和创新的艺术风格,为中国石窟艺术的发展注入了新的活力。它不仅是五代时期社会、文化、艺术的生动写照,也是中国石窟艺术发展史上的重要里程碑,对后世的石窟艺术和文化发展产生了深远的影响。

(龙门石窟)

衰落:宋至明清的沉寂唐末及宋朝时期,石窟创作逐渐衰落。随着社会的发展和变革,佛教的影响力逐渐减弱,石窟艺术的发展也受到了制约。尤其是 “三武一宗” 四次灭佛运动,对佛教造成了沉重打击,石窟艺术也未能幸免。唐武宗会昌灭佛,大量寺庙被拆毁,僧尼被迫还俗,佛教典籍被焚毁,龙门石窟等众多石窟遭到了严重的破坏,许多洞窟被封闭,佛像被损毁,壁画被涂抹,石窟艺术的发展陷入了停滞。

宋朝时期,虽然佛教有所复兴,在龙门石窟也新凿了一些洞龛,还为保护卢舍那雕像加盖了 9 间木构屋檐式建筑,俗称 “九间房” ,但整体发展趋势已不如从前。这一时期的石窟艺术,在题材和风格上都没有太大的创新,更多的是对前代的继承和模仿。

到了金元之间,战争频繁,社会动荡不安,石窟艺术的辉煌创作历史彻底结束。战争不仅破坏了大量的石窟建筑和造像,也使得人们的生活受到了极大的影响,无暇顾及石窟艺术的发展。许多石窟在战乱中遭到了严重的破坏,如龙门石窟在金元时期就损毁严重,大量的造像被盗凿、破坏,石窟的规模和艺术价值都大打折扣。

明清时期,石窟开凿的数量极少,近乎消失。这一时期,佛教的发展进一步式微,人们的宗教信仰和审美观念发生了变化,对石窟艺术的需求也逐渐减少。同时,随着社会经济的发展,其他艺术形式如绘画、书法、陶瓷等得到了更广泛的发展,人们的注意力更多地转向了这些新兴的艺术领域。此外,明清时期的统治者对佛教的支持力度不如前代,也没有大规模的石窟开凿活动。虽然在一些地方还能看到一些小型的石窟造像,但无论是规模还是艺术水平,都无法与前代相比。

(大足石刻)

四大石窟之首会是谁?中国石窟艺术作为珍贵的文化遗产,它不仅是佛教艺术的杰出代表,更是古代社会、文化、艺术、科技等多方面的生动写照,对于研究中国古代历史、文化、艺术等具有不可替代的重要价值。不知何时, “四大石窟之首” 的桂冠,已在暗自较量!

是有着 “东方艺术明珠” 之称,以精美绝伦的壁画和彩塑闻名于世的敦煌莫高窟?还是以大气磅礴的石刻造像,展现北魏雄浑气魄的云冈石窟?亦或是被联合国教科文组织评为 “中国石刻艺术的最高峰”,拥有精美绝伦唐代造像的龙门石窟?又或者是以细腻传神的泥塑造像,被誉为 “东方雕塑陈列馆” 的麦积山石窟?

不过,也有人觉得,大足石刻也完全有资格参与这场角逐。大足石刻以其独特的艺术风格和丰富的文化内涵,将佛教、道教、儒家思想完美融合,雕刻细腻入微,充满生活气息,其千手观音像更是鬼斧神工,令人称奇。

究竟谁才是你醒目中的 “四大石窟之首” 呢?评论区告诉我吧!