名誉社长

李刚田 童衍方

顾问

吴静初 赵 熊 孙慰祖 崔志强 徐利明

郭 强 许雄志 范正红 高庆春 王宏伟 陆元峰

指导老师

沈继良 沈鼎雍 管凌 江继甚 张炜羽 蔡毅 李砚

社长

李 早

副社长

徐凤超 翁志强 李 卓 来炜烽

秘书长

来炜烽

序刀笔承古韵,方寸见乾坤。乙巳新春、湖上风来,让我们以敬畏之心,邀您共赴一场跨越千年的金石之约。

篆刻,是镌刻于方寸之间的文明密码,是中华传统文化长河中一颗璀璨的明珠。它融文字之美、金石之坚、匠心之巧于一体,以一刀一笔勾勒山河气象,以朱白相映传递文化精魂。正如陈振濂先生所言,篆刻艺术作为人类非物质文化遗产的瑰宝,承载着中华文明的厚重基因,而湖上印社的诞生,正是西泠文脉的延续与升华。我们以刀为笔、以石为纸,搭建起传承与创新的桥梁,让印学精神在交流中焕发新生。

社长李早先生曾言:"不问何所至,但问耕耘否。"湖上印社的社员们,正是秉持这样的初心相聚。他们来自五湖四海,却因对篆刻艺术的赤诚热爱而同行;他们以刀石对话历史,以方寸丈量文明,在传承中求索,在切磋中精进。每一方印章,不仅是技艺的凝练,更是匠心的独白,是对"金石永寿"的当代诠释。

今日,我们借网络之翼,将社员们的潜心之作呈现于方寸屏幕之间。这既是对传统的致敬,亦是对未来的期许。愿这一方方朱白印记,能让更多人触摸中华文化的肌理,感知篆刻艺术的魅力;更愿湖上印社成为一盏明灯,照亮印学传承之路,让千年金石之声,响彻时代长空。

刀石无界,匠心永传。让我们携手同行,以方寸之印,刻写文明的新章!

——湖上印社

西泠印社副社长 湖上印社学术顾问

孙慰祖别署可斋。1953年生于上海。现为西泠印社副社长,上海市书法家协会顾问,上海博物馆研究员,中国美术学院教授、博士生导师,上海市文物鉴定委员会委员,中国艺术研究院·篆刻院研究员等。

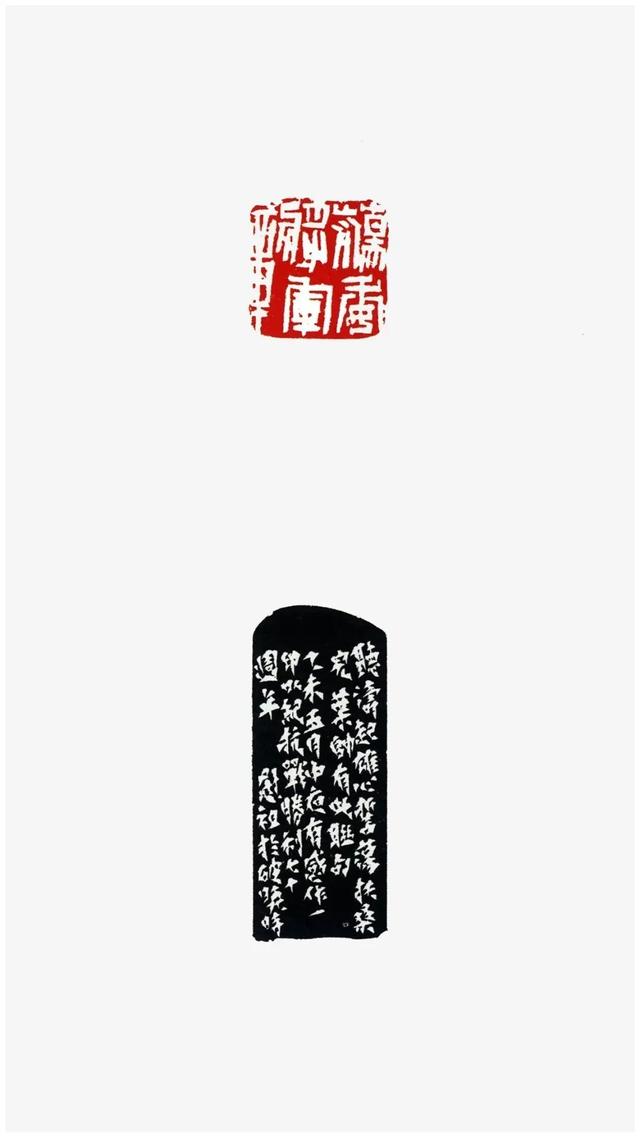

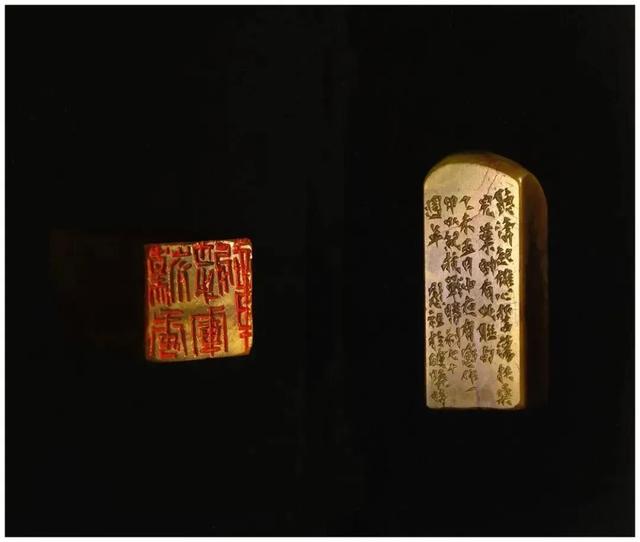

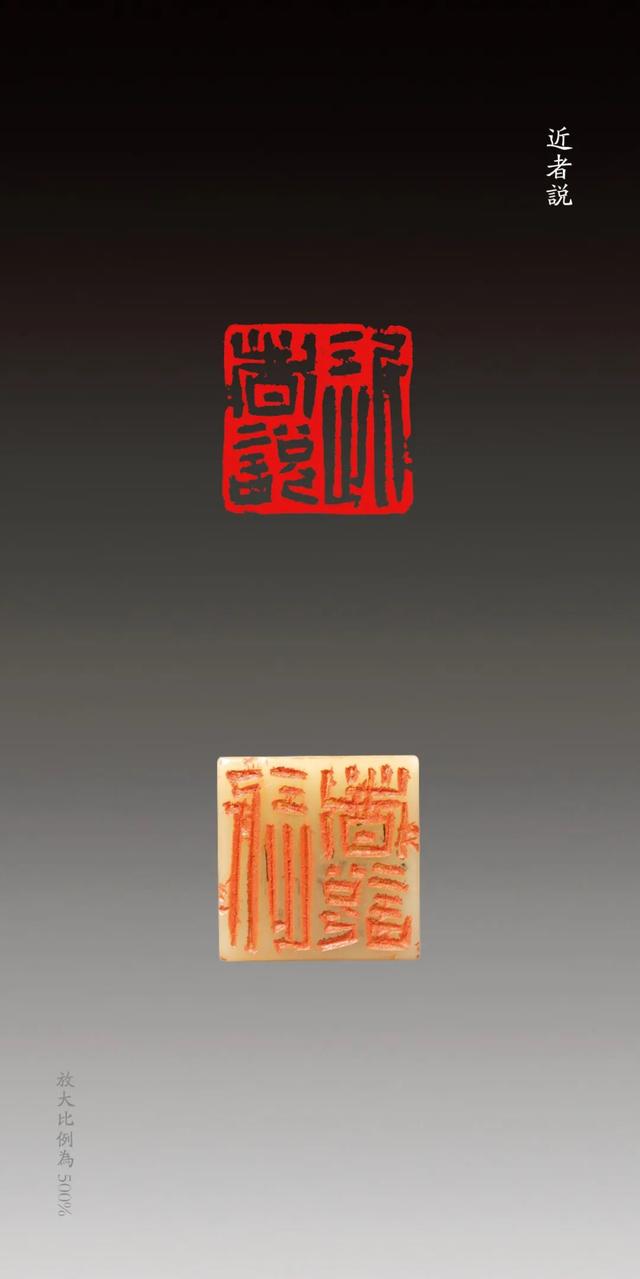

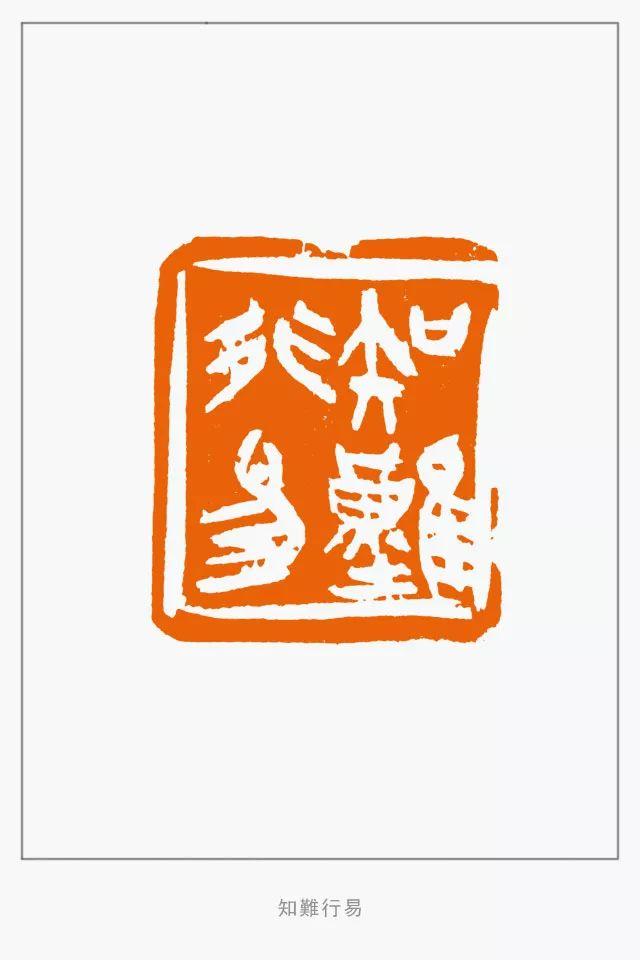

印文:可斋之印

边款:慰祖,癸巳。

创作时间:二0一三年

印文:荡倭将军章

边款:听涛起雄心,誓荡扶桑儿。叶帅有此联句。乙未五月中夜有感,作一印以纪抗战胜利七十周年。慰祖于破晓时。

创作时间:二0一五年

印文:秘玩

边款:慰祖刻石。可齋自用。

创作时间:一九九六年

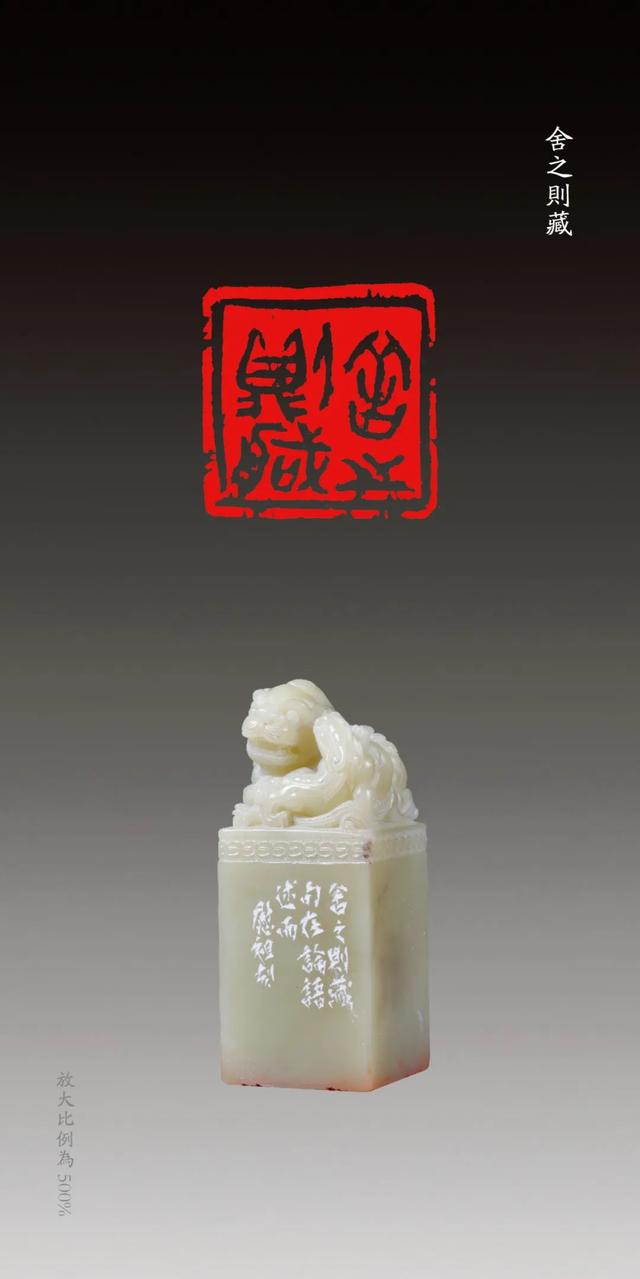

印文:己所不欲,勿施于人

边款:及年长,才(纔)悟出这句话的真正份量。可斋慰祖。

创作时间:二0一四年

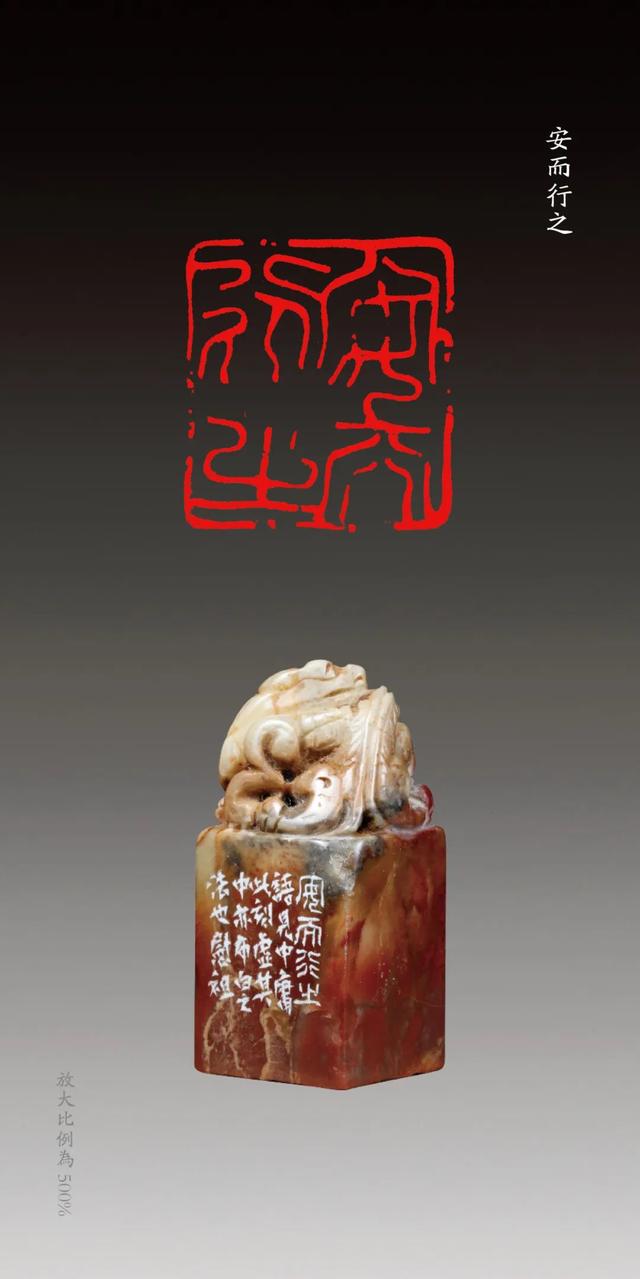

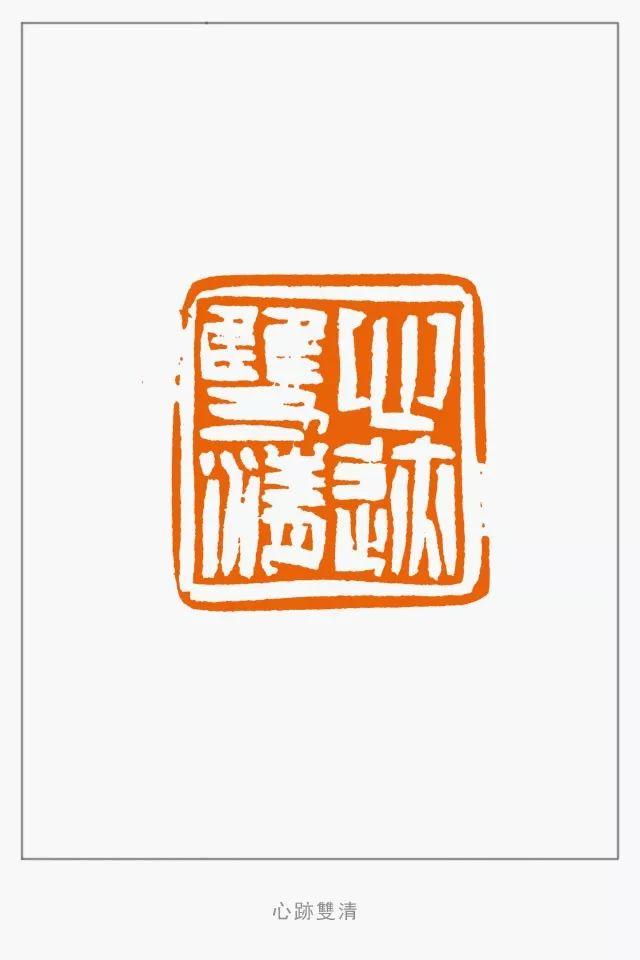

印文:芥子须弥

边款:芥子须弥。癸卯菊月作于海上可斋灯下。慰祖。

创作时间:二0二三年

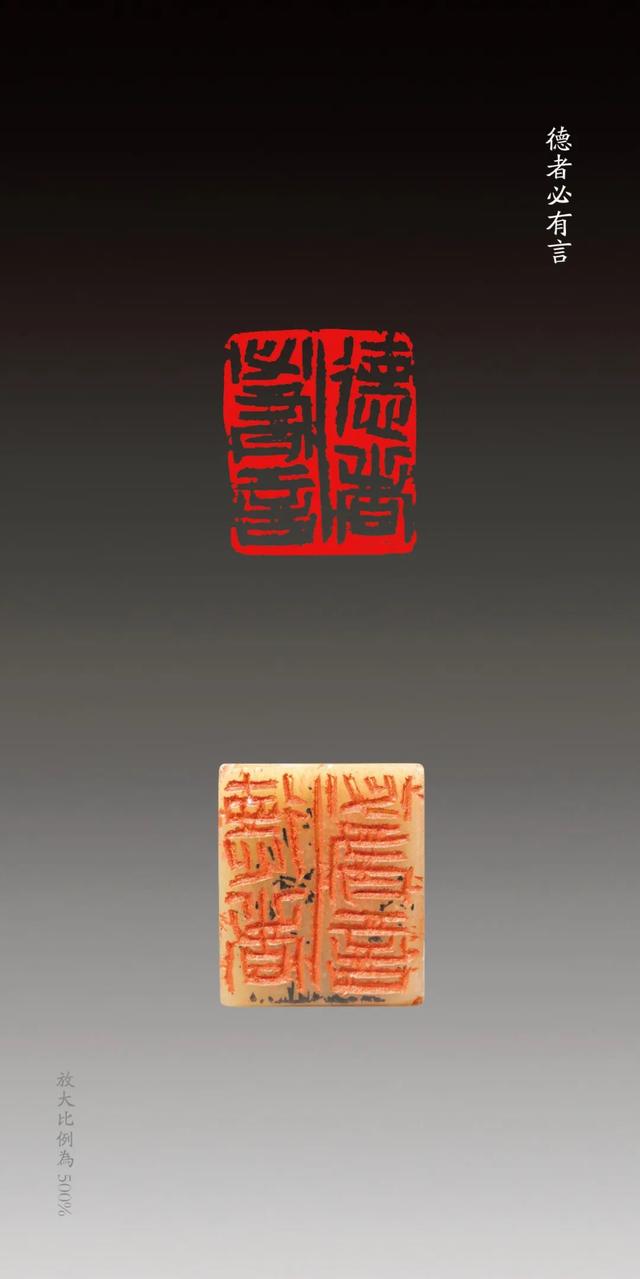

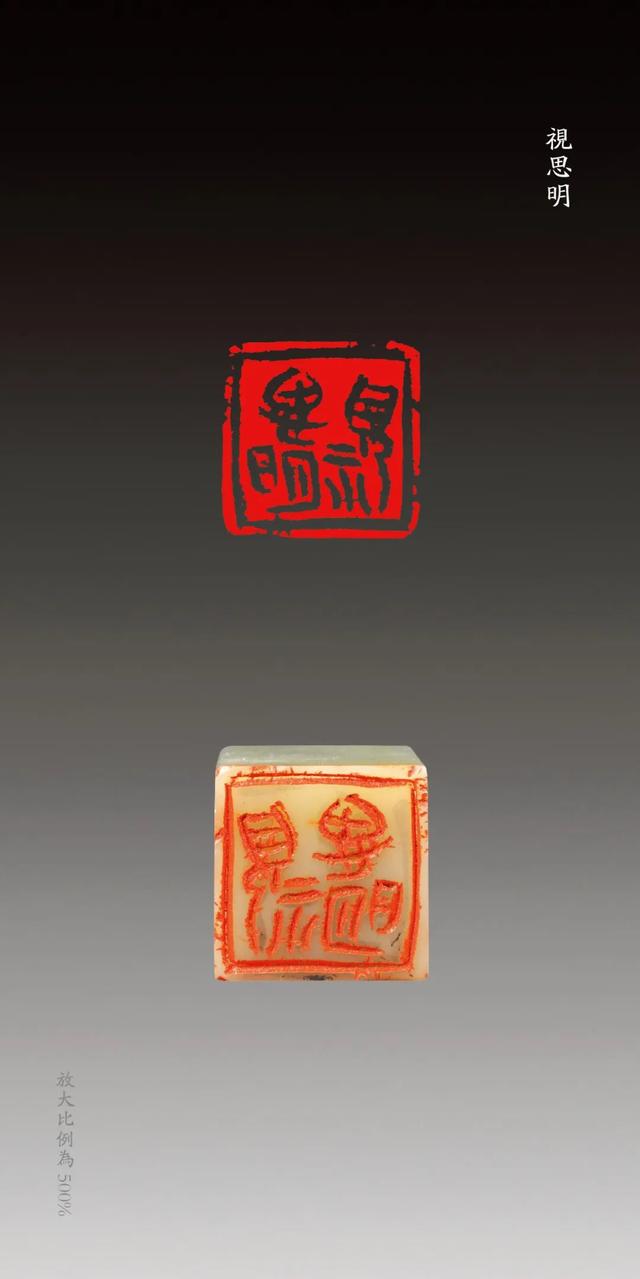

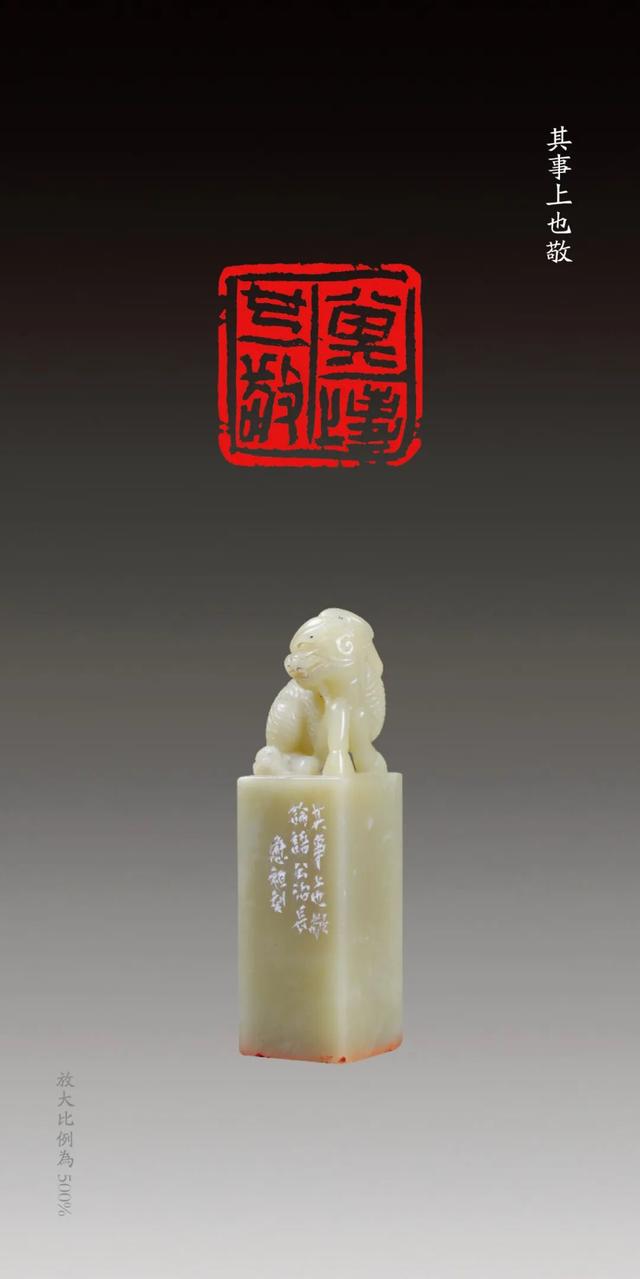

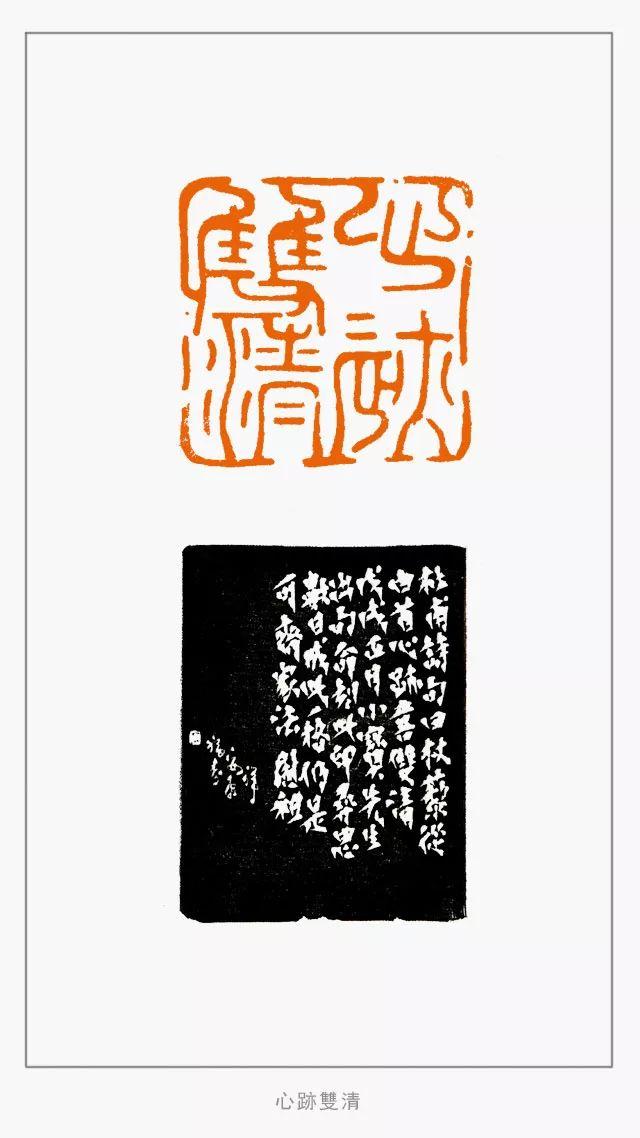

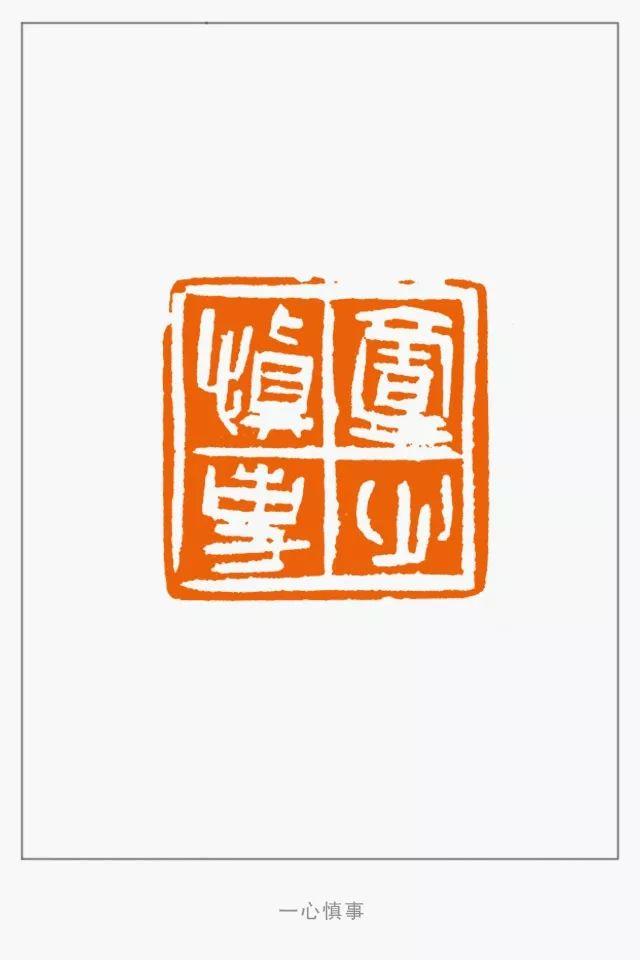

论语篆刻选句

▼

孙慰祖:刀笔融通古今,印学艺道双臻

孙慰祖:刀笔融通古今,印学艺道双臻孙慰祖,别署可斋,生于沪上,今为西泠印社副社长、上海博物馆研究员、中国美术学院博导,兼涉篆刻创作、文物鉴定、学术研究诸域。其人以刀为笔,以学润艺,数十年沉潜于方寸之间,终成当代印坛之标杆。近三载,孙氏艺事频仍,或展或讲,或论或授,皆显其“印之为艺与印之为学”的深邃思辨与艺术襟怀。

孙慰祖先生之治学,以金石为基,贯通文史。其印学研究,非止于技法考据,更重文化脉络之钩沉。2024年3月,于南山讲堂论“印之为艺与印之为学”,辨明玺印、篆刻、印章诸概念,厘清印学与篆刻学之畛域,足见其学术体系之严密。其《中国篆刻》杂志主编之职,亦显其引领学科前沿之志,以“显扬篆刻于国际视野”为旨归,汇学界菁华,拓传统新境。更于2024年9月“四半堂文事”个展中,以砚边余墨、访学行迹等五单元,呈现学术与艺术交融之全貌,金石题跋、印谱考释,皆透出“溯本究源”之治学精神。

孙氏篆刻,以秦汉为宗,兼汲明清流派,然不囿古法,独辟蹊径。2023年秋,“芥子须弥”展于清渭楼,其《论语》名句篆刻四十方,以古语入新章,刀法沉稳而意趣隽永,既得秦汉玺印之朴拙,又见文人篆刻之雅逸,被赞为“名家、佳题、精创、珍品”之合璧。观其印作,若《既寿永昌》一印,布局疏密有致,线条遒劲含润,字法融通籀篆,足见“印从书出”之妙,更寓家国昌盛之寄。其刀下气象,正如西泠同侪所评:“即能见来处,复知所往,平平实实中自显性灵”。

孙先生于艺坛,尤重传承。2024年5月,于江成之百年诞辰研讨会上,其言“守正而求变”,勉后学于浙派传承中“走出同中不同之路”。此论与其教学实践呼应:中国美院授业,倡“先成人,后成才”,以德性涵养为艺道根基;更以田野考察、学术讲座为径,令学子体悟“印外求印”之真谛。近年“新年种文化”活动中,其携西泠同侪深入滨江,拓印传艺,赠福惠民,使金石之学“飞入寻常百姓家”,可谓“文化下沉”之典范。

孙慰祖先生之艺事,恰如西湖孤山之石,静默而坚毅。其以学者之思辨、艺家之敏悟、师者之襟怀,融铸为印学之丰碑。昔李叔同托印于西泠,今孙氏承此风骨,于“信”字中见金石精神,于“变”字中开时代新声。

湖上印社秘书处

编辑:兰洪海

审核:来炜烽