曾有人说,读李密《陈情表》不哭的人,便是不孝,读诸葛亮《出师表》不哭的人,则为不忠。孔明自出山以来,尽心竭力辅佐刘备,助其三分天下得其一,成就帝业。刘备驾崩后,又鞠躬尽瘁,死而后已,辅保刘禅。北伐之前,他就像父亲一般,写下了这篇《出师表》,谆谆教诲,令人感动。

唐代以来的书家,热衷于抄写四部“名篇”,分别是《洛神赋》《出师表》《千字文》和《滕王阁序》,出于对诸葛武侯的尊敬,只有那些水平极高且自认为书艺已然成熟的名家,才誊抄《出师表》,且书写时必然一丝不苟,笔笔有浩然正气。

目前文物界已知的最早的一部《出师表》书法,出自唐代李邕之手。董其昌曾说“右军如龙,北海如象”,王羲之的字潇洒妍美,如龙一般纵横飘逸;而李邕的字浑厚古朴、雄健开张,如像那样敦厚端正。

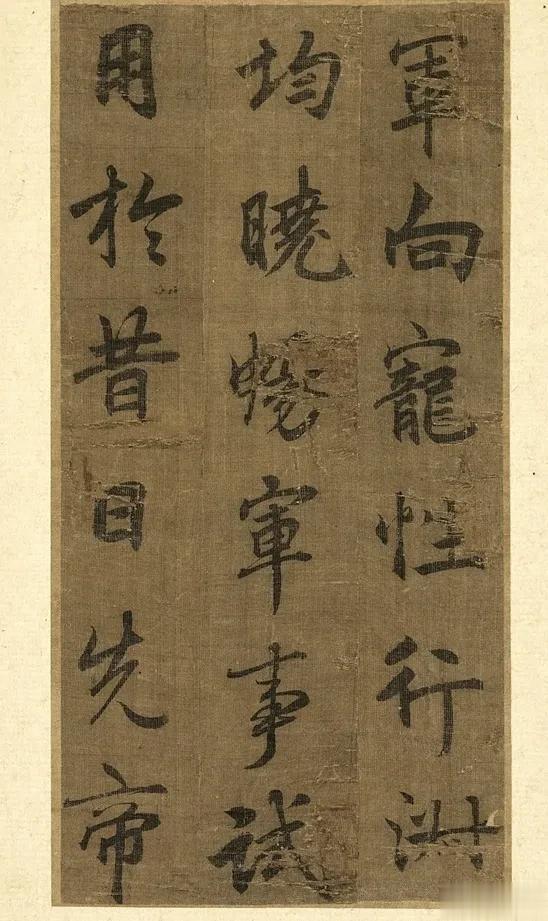

李邕这件《出师表》本是一部草稿,残存260余字,从开篇一句起,至“先帝每与臣论此事”为止。全卷纵23.5厘米、横183厘米,共46行、现存269个字,字径大小约3.5厘米。这件作品有两大珍贵之处。其一,它是李邕唯一一件墨迹,“碑不如帖”,想领略到他用笔、行笔的具体细节,此作比那些拓本、刻本要细腻真实多了。

其二,此作是李邕的一件练字手稿,“帖不如稿”,没有过多的修饰,笔随心走,从中可以看出李邕用笔的典型特征和来源。此作原本递藏有序,清代曾入内府,溥仪被赶出紫禁城时将它夹带出宫。后流落民间,最终辗转流落台湾省,现藏台北故宫。

经过于右任、傅申等人的鉴定,以及碳14、纸张化验等手段作为辅助,确定此作距今已有1300年,于李邕的生活年代相符。李邕这部书法在用笔上有王羲之余韵,如尖锋入纸、一搨直下、欹侧婀娜等,又有盛唐气象,变纵势为横势,变纵长为开张。

赵孟頫的字,尤其是楷书,就是从李邕这里取法的。这部《出师表》笔法丰富,顺锋而入,落笔后衄挫、调锋,行笔遒劲灵活,笔画如锥画沙,力能扛鼎,提按有致,轻重得宜,转折处方圆并用。结字舒朗大气,高低错落,俯仰顾盼,灵活矫健又不失端庄。

把这件作品临摹透彻,不仅能学到正宗笔法,再去学王羲之字会事半功倍,临赵孟頫字则会有“居高临下”的感觉。

李邕(678年-747年),字泰和,鄂州江夏(今湖北武汉)人 [1]。唐朝大臣、书法家,文选学士李善之子。

出身江夏李氏,博学多才,少年成名。起家校书郎,迁左拾遗,转户部郎中,调殿中侍御史,迁括州(今浙江丽水)刺史,转北海(今山东潍坊)太守,史称“李北海”、“李括州”。

交好宰相李适之,为中书令李林甫构陷,于唐玄宗天宝六年(747年)含冤病死,时年七十。唐代宗即位后,追赠秘书监。

作为行书碑文大家,书法风格奇伟倜傥,李后主称赞“李邕得右将军之气而失于体格”。《宣和书谱》“李邕精于翰墨,行草之名由著。初学王右军行法,既得其妙,乃复摆脱旧习,笔力一新。

李邕的书法,初学王羲之,后摆脱二王书的束缚,形成自己的风格。个性极鲜明,字形左高右低,笔力舒展遒劲,给人以险峭爽朗的感觉。传世书迹有《麓山寺碑》、《李思训碑》、《法华寺碑》、《大照禅师碑》、《东林寺碑》等 [4]。杜甫曾经评价他“李邕求识面,王翰愿卜邻 [6]”。

李邕,唐代书法家,广陵江都(扬州江都区)人,一说江夏(今湖北武昌)人。 [1] [3]

唐天宝四年,公元745年,这一年,中国诗坛上的两位巨星杜甫和李白同在古齐州(即今济南市),并且游踪齐鲁,留下了无数脍炙人口的诗篇。 杜甫到来的消息不胫而走,很快传到北海,即今山东的益都。时任北海太守的李邕坐不住了,连日赶往齐州与杜甫会面。这可是一件不得了的盛事。当时李邕68岁,早已名满天下,杜甫此时才是个33岁的后生,名声远没有达到诗圣的程度。但李邕慧眼识珠,他已经预见到了这颗新星的万丈光焰。可惜他没有看到。 会见的欢宴就安排在新建的历下亭上。

李邕、杜甫、李之芳在座,可能还有许多齐州的知名人士出来作陪。特别应该提到的是李白这时也在齐州。天宝三年,他与杜甫在洛阳相遇,结伴东游。他信奉道教,正在紫极宫受道录,不知是道规使然,还是没有接到请帖,或许还有其他原因,这位极善饮的诗人没有来喝这杯酒,否则历下亭上一定会留下李白的诗作了。

李邕与杜甫把酒长谈,论诗论史,也谈及了杜甫的祖父杜审言,这让杜甫十分感激。就在这次欢宴中,杜甫留下了“海右此亭古,济南名士多”的佳句。

李邕愿意结交名士是出了名的。史载:“邕素负美名,频被贬斥,皆以邕能文养士。”李邕鬻文获金,可以用来支付他结友交游的巨大开销,可是鬻文的事也不是常有的,总有手头拮据的时候。

每逢这种时候,他就有挪用公钱之嫌。

杜甫和李白在天宝四年分别见到李邕的时候,他身上刚刚发生了一段死里逃生的故事。

开元十三年,公元725年,唐玄宗泰山封禅回归长安,车驾路过汴州。李邕从陈州赶过来谒见,并接连献上几篇辞赋,深得玄宗赏识。于是李邕就有点飘然,自我吹嘘凭自己的才华“当居相位”。那时李邕只是陈州刺史,这话说得忒大了点。偏偏这话叫中书令张说听见了,不久李邕在陈州任上挪用公钱事发,张说将旧账端出。

两笔账一块算,下狱鞫讯:罪当死。这时候幸亏有个叫孔璋的许州人上书玄宗皇帝要救李邕,那封奏疏写的真是好,打动了唐玄宗,免去李邕死罪,贬为钦州遵化县尉。而孔璋流配岭西(现今广东)而死。这两个以生死相交的人始终没有见上一面。孔璋的奏疏基本概括了李邕的生平功过。这篇情真义切的文字更增加了李邕身上的传奇色彩,尤其让仕途失意、蔑视权贵的李白景仰。李白也深怀济人之心,有着散尽千金的豪爽,来到齐鲁之邦,他自然要去拜访这个传奇中人。就在天宝四年,他们相见于益都李邕任上。李白时年44岁。

李白在益都听到了另一个李邕见义而舍己相助的传奇故事。这里有一个女子,丈夫被人谋害。女子持刀复仇,刺杀真凶而获狱,罪当极刑。

这时候李邕奋不顾身上疏朝廷,救下女子,由此李白写下了叙事乐府《东海有勇妇》:“学剑越处子,超腾若流星。

捐躯报夫仇,万死不顾生。白刃耀素雪,苍天感精诚……豁此伉俪愤,粲然大义明。北海李使君,飞章奏天庭。舍罪警风俗,流芳播沧瀛。名在烈女籍,竹帛已荣光。”

送别杜甫和李白后两年,李邕就遭到奸相李林甫的政治迫害。事情是这样的,狂傲的李邕并没有听从孔璋“率德改行”的忠告,又一次把手伸向了公钱,“奸脏事发”,但这不足以断送他的性命。真正的原因是,远在长安京师的左骁卫兵曹柳绩与他的岳父杜有邻不睦,污蔑杜有邻妄称有占验之能,交构东宫,指责皇帝。这本是信口开河之谈,无凭无据之辞,却被李林甫抓住,严令审讯,查出柳绩是祸首,却莫名其妙地将柳绩连同他的岳父杜有邻一同杖死。审讯中查出李邕曾送给柳绩一匹马,便以“厚相赂遗”受到牵连,又因李邕与淄川太守裴敦复有私交,裴敦复曾荐李邕于北海。裴敦复亦遭到株连。心狠手毒的李林甫立刻责令他的两个爪牙驰往山东,将李邕、裴敦复“就郡决杀”。李邕已有七十高龄。 这已是天宝六年的事了。

时李唐王朝被李林甫搞得朝野一片白色恐怖。李邕不畏惧死亡,屡出诤谏之言,武则天时他拜左拾遗,在朝堂之上当着则天皇帝的面,就敢于和御史中丞宋璟一同指责则天皇帝的心腹张昌宗兄弟以权谋私。

武则天想发火,但是没有发作,沉吟了半天,竟应允了宋璟、李邕的批评。这就是孔璋所言,“往者张易之用权,人畏其口,而邕折其角”。可见李林甫为排除异己,绝杀李邕等有识之士的残酷,甚于武则天之于来俊臣。

对于李邕的死,杜甫悲痛欲绝,他哭道:“坡陀青州血,羌没汶阳瘗”。李白愤怒之极,感叹之极,他大呼:“君不见李北海,英风豪气今何在?君不见裴尚书,土坟三尺蒿棘居”。