声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。

舌头上的白斑是上火还是癌变?32岁的林女士用三年时间验证了这个问题的答案。

作为一名短视频主播,她长期熬夜直播、嚼槟榔提神,直到某天发现舌侧溃疡持续半年未愈,活检报告上发现鳞状细胞癌时才追悔莫及。

这不是孤例——国家癌症中心数据显示,我国每年新增口腔癌病例约4.8万例,其中38%患者首次就诊时已处于中晚期。

比疾病更可怕的,是身体发出的警报被选择性忽视。

舌头上的警报器会"说话"吗?

上海九院口腔黏膜科曾接诊过一位舞蹈老师,她将舌苔增厚误认为"胃火",自行服用中药三个月,最终病理检查确诊为早期口腔癌。

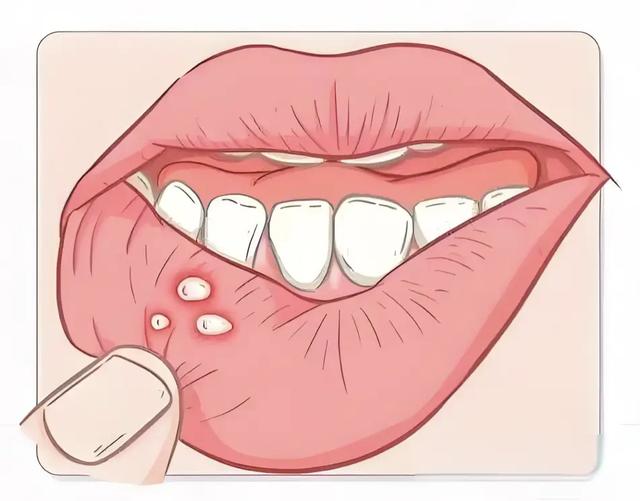

人体最灵活的器官藏着最直白的预警系统:正常舌苔应为薄白湿润,若出现超过两周的糜烂面、白色斑块或红色斑块,癌变风险分别提升至普通人群的6倍、12倍和15倍。

这些变化常被忽视,因为它们可能不痛不痒,甚至伪装成"口腔溃疡"的假象。某位口腔科主任分享过一个令人警醒的细节:60%的早期舌癌患者自述曾用"咬到舌头"解释异常,而实际上病灶部位并无外伤史。

这种自我说服的背后,是大众对黏膜病变认知的集体空白。

槟榔、烈酒与高温茶:现代生活的致癌三人组湖南某肿瘤医院统计显示,接诊的舌癌患者中,82%有槟榔咀嚼史。

这种被世卫组织列为一级致癌物的果实,含有的槟榔碱会直接破坏口腔黏膜屏障。更隐蔽的威胁来自65℃以上的热饮——国际癌症研究机构明确指出,长期饮用高温液体会使食道癌风险翻倍,而这项研究常被解读为"多喝热水有益健康"的悖论。

当养生习惯变成致癌推手,我们需要重新审视习以为常的生活方式。福建地区的功夫茶文化区,舌癌发病率较全国平均水平高出2.3倍,高温茶汤反复刺激黏膜的伤害远超常人想象。

而年轻人追捧的"火锅配冰饮"组合,冷热交替造成的黏膜应激损伤,正在为癌变埋下伏笔。

自检五步法:用镜子发现癌症密码广州医科大学附属口腔医院推出"三光两眼镜"自检法:晨起对镜观察,自然光下查看舌体是否对称,手机闪光灯检查黏膜反光是否均匀,浴室镜前观察张口是否受限。

重点监测三个高危区域:舌缘、口底和软腭,这些部位病变占口腔癌总数的76%。记住"2周法则":任何异常若持续半月未改善,必须寻求专业检查。

某位程序员就因坚持这个原则,在癌前病变阶段及时切除了舌部白斑。进阶技巧是用棉签轻触可疑区域——健康黏膜应有弹性且迅速回弹,若出现皮革样僵硬感或渗血,需立即就医。

这种触诊法的灵敏度比肉眼观察提升40%。

治疗不是终点:幸存者的二次生命课

北京协和医院头颈外科记录过一个典型案例:早期舌癌患者在切除术后,因继续吸烟导致对侧复发。现代治疗技术能保住90%以上的舌体功能,但五年生存率从一期的85%骤降至四期的39%,关键差距在于患者对复检和生活方式调整的重视程度。

日本国立癌症研究中心发现,术后坚持每年4次专业检查的患者,复发率降低42%。目前前沿的液态活检技术,可通过唾液检测循环肿瘤DNA,将复发监测窗口期提前3-6个月。

但令人遗憾的是,约67%的康复者因"怕麻烦"或"感觉良好"中断随访,这正是二次癌变的最大隐患。

沉默的流行病:被低估的年轻化趋势《中华口腔医学杂志》最新专科调查揭示,35岁以下口腔癌患者比例从2000年的5.7%攀升至2022年的18.3%。

某三甲医院接诊过最年轻的患者仅19岁,病因是持续三年的电子烟使用史。这种新型尼古丁摄入方式产生的气溶胶温度高达300℃,直接灼伤口腔黏膜。

当传统认知还停留在"老年病"标签时,疾病早已突破年龄结界。更值得警惕的是"隐形槟榔"的泛滥——某些地区将槟榔制成糖果、口香糖形态,包装成"提神零食"向青少年渗透。

市场监管总局2023年抽查发现,36%的校园周边店铺违规销售此类改良型槟榔制品。

预防的黄金法则:要警惕,不要焦虑四川大学华西口腔医院提出"三三制"防护策略:每天3次口腔清洁、每年3次专业检查、避免3类致癌物(烟酒槟榔)。

美国MD安德森癌症中心证实,每周食用3次十字花科蔬菜(如西兰花、甘蓝)的人群,口腔癌风险降低27%。

预防不是苦行僧式的戒断,而是建立可持续的健康管理节奏。比如用木糖醇口香糖替代槟榔,选择45℃以下温饮替代滚烫咖啡,这些微调既能降低风险又不影响生活品质。

新加坡国立大学的干预实验显示,采取渐进式替代方案的人群,健康习惯保持率比强制戒断组高出3.8倍。

谣言粉碎机:那些年我们信过的伪科学"口腔溃疡贴维生素管用"这种流传甚广的偏方,实际上可能延误治疗——上海交大医学院实验证实,单纯补充维生素对癌性溃疡的愈合率为零。

更危险的误区是"不痛就不用管",临床数据显示,约34%的舌癌初期表现为无痛性溃疡。

记住这个公式:异常形态(边缘隆起)+超长时间(>2周)=必须就医。某电商平台数据显示,号称"抗癌神药"的草药膏剂月销量超10万件,但药监部门抽检发现,78%的样品违规添加糖皮质激素,短期掩盖症状的同时加速癌变进程。

真正的科学防御,从识破这些披着传统外衣的健康陷阱开始。

当身体按下警报键,你是选择静音还是接听? 林女士的故事以部分舌体切除告终,但她现在成为公益组织的抗癌宣传员。

最新复查显示,术后三年的她恢复良好,只是每次直播时总会多放一面镜子提醒观众:"别让忙碌成为忽视健康的借口。"

这或许就是现代人最需要的健康启示:在追求效率的时代,学会与身体对话才是最聪明的生存技能。

正如那位在早期筛查中捡回一命的企业高管所说:"我们定期给汽车做保养,却忘了身体才是终身租赁的精密仪器。"

信息来源:国家癌症中心《2022年全国癌症报告》、中华口腔医学会《口腔黏膜病诊疗指南》、国际癌症研究机构(IARC)致癌物清单、上海第九人民医院口腔科临床数据统计、市场监管总局《2023年校园周边食品专项抽检报告》