演员赵露思在一档名为《小小的勇气》的综艺中,因一段“自述抑郁症”的发言引发舆论海啸。她对着山区孩子细数心跳过速、失语眩晕的痛苦,却意外揭开一场关于“真病”与“人设”的全民诊断——网友化身“医学侦探”,将她的症状与肉毒素中毒比对;评论区失控的质疑声浪,将娱乐圈“卖惨经济学”的遮羞布彻底撕碎。

“病痛还是人设?”:一场综艺引发的医学悬疑剧

“病痛还是人设?”:一场综艺引发的医学悬疑剧镜头前,赵露思以全妆姿态坐在山村教室,描述自己“心跳130次/分钟”“每天只睡两小时”的日常。她将焦虑症惊恐类比为“高原反应”,称“拐杖曾是长辈权威的象征”,言语间透露出对病痛认知的错位17。这番“苦情独白”本欲展现抗压勇气,却因场景错位——在物质匮乏的孩童面前倾诉娱乐圈高压——被批“何不食肉糜”。

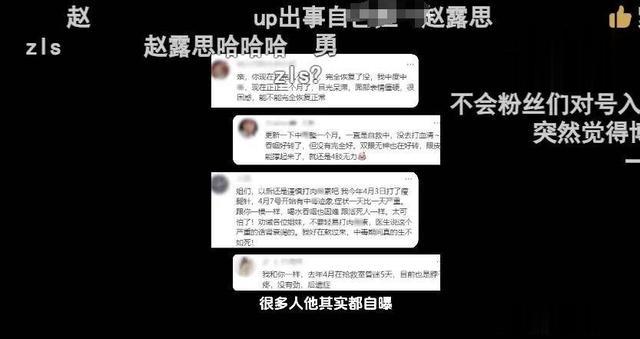

更戏剧化的是,她的症状描述与医美博主科普的肉毒素中毒高度重合:头晕、吞咽困难、语速迟缓、全身乏力。网友翻出她2024年底因“突发身体不适”停工、2025年1月即高调复工的时间线,质疑其“抑郁症一个月速愈”堪比“医学奇迹”。“究竟是心理崩溃,还是医美翻车?” 这场罗生门中,连她自曝“拒绝复诊”“听朋友建议谎称痊愈”的医疗态度,都成了佐证“表演”的砝码。

谁在定义“疼痛的合法性”?

谁在定义“疼痛的合法性”?赵露思的争议,本质是公众对“明星病痛”信任危机的爆发。当她说出“吃药让心跳更快、记不住事”时,医学界人士立刻反驳:抗抑郁药确有副作用,但绝不会让患者“无法工作”;而医生若仅凭患者自述“痊愈”就调整用药,更违背诊疗规范。这场风波中,最刺眼的并非病症真伪,而是她对医疗专业性的轻慢——以“病人”身份控诉痛苦,又以“明星”特权践踏诊疗规则。

与此相对,真正的抑郁症患者群体感到被冒犯。“我们花数年爬出深渊,她却用一个月完成‘康复vlog’。” 有网友尖锐指出,这种“速愈叙事”让公众误以为抑郁症是“可控的情绪感冒”,反而加剧社会对心理疾病的污名化。

当“卖惨”成为流量密码

当“卖惨”成为流量密码赵露思并非首个因“病痛营销”翻车的艺人。近年来,明星将抑郁、焦虑、创伤打包成“人设周边”,在综艺中上演“崩溃美学”,试图以“脆弱”换取流量。但观众早已厌倦这种**“比惨经济学”**——当赵露思抱怨“记不住台词”时,弹幕飘过“打工人谁不是靠咖啡续命背KPI?”

更致命的是,她的“共情”彻底错位。在山村教室谈娱乐圈内卷,在镜头前炫耀“骗过医生”——这种自我中心的表达,与其说是寻求理解,不如说是将病痛异化为“明星特供”的悲情秀。当“真诚”沦为演技的注脚,公众的耐心终被耗尽。

疼痛不该是热搜的燃料3月28日晚,赵露思的社交账号评论区仍被“医学侦探”攻陷。这场风波撕开了娱乐圈最荒诞的悖论:明星越是表演“脆弱”,大众越难给予信任。当“病痛”成为博取眼球的工具,真正的患者便在喧嚣中隐入尘烟。

或许,赵露思们该读懂一个简单真理——共情的底色是敬畏,而非表演。