作者:林海飞(版权文章、严禁转载)

四、鱼的生长差异和优势鱼群的出现

前面讲的,是鱼类生长和摄食的共性。在同一水体当中,鱼类的多样性,让不同鱼种的生长和摄食呈现出多元化的特点,这些特点集合在一起,预示着水体当中,不同的鱼种和个体之间在生长上必定存在很大的差异,优势和弱势鱼群的出现成为了必然。这种生物的多样化特点对作钓造成的困难在黑坑当中表现尤为明显,我们一直都说混养塘难钓,有很大的概率,是因为我们在选择作钓对象的时候出现了误差。

优势鱼群和弱势鱼群的出现,主要有以下几方面的原因:

1、体量差别

钓鱼界有一句名言——鱼量就是王道,这句话在本质上是没有什么问题的,但是在理解上却经常会出现偏差。所谓的鱼量,应该包括两方面的含义:一是指水体中鱼的总量大,二是指同一水体当中,某个鱼种的数量占比较大。对于钓手而言,后者的重要性往往要高于前者,因为钓鱼当中有对象鱼的概念,如果弄错了对象鱼,用错了线组饵料和钓法,就算全塘都是鱼,我们也只能望水兴叹。

怎样才能选对对象鱼,也就是优势的鱼种呢?

这个问题,如果是在专业塘当中比较好解决。专业塘,因为鱼种比较单一,我们只需要结合塘的面积,钓位的数量,鱼量的多少,新鱼还是老鱼等因素去综合考虑,选择合适的钓位和竿长,在饵料线组和钓法上面花多点功夫即可。

如果是在混养塘,情况则会复杂许多。混养塘,投放的鱼种比较杂,不同鱼种的数量不一,我们在选择对象鱼的时候,首要考虑的是单一鱼种的数量优势,毕竟种群的数量越大,就越能在食物的抢夺过程当中占得先机。需要指出的是,单一种群的数量优势有的时候表现得并非如想象的那样明显,因为不同批次的同一鱼种之间也会存在个体大小上、活性、甚至是食性上的差异,所以需要根据现场的情况进行灵活的调整。也就是说,鱼量是我们的首要考虑,却不是唯一考虑。

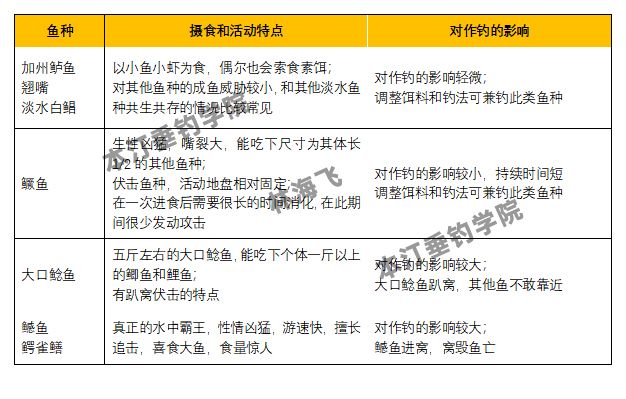

另外,需要指出的是,混养塘还具有一个非常鲜明的特点:即不同的钓位都有存鱼,出鱼的品种很多,但是每一个鱼种都钓不多。遇到这种情况,很多人都会方寸大乱,在目标鱼种和上鱼的选择之间摇摆,这是钓混养塘的大忌。(见表10)

表10:混养塘如何确定对象鱼种

关于体量优势,还有一种特殊的情况,即让钓鱼人最为头疼的小鱼闹窝问题。不管是在封闭水体还是在自然水域,小鱼闹窝,都是体量优势最为直观,也最具代表性的表现。

2、群体活动和单独活动

上面提到的体量,是指同一鱼种的总数。这个体量,有可能是由单一种群的鱼所组成,也有可能是由多个不同种群的鱼所组成,也就是说,同一个鱼种,在同一个塘当中,有可能会分成几个体量稍小的群体在活动。这种多种群共存且相互竞争的现象,在自然水域中也并不少见,比如作钓餐条鱼,在钓了几十尾鱼之后经常会出现短暂的停口现象,待另外一个体量更为庞大的种群进窝之后,连竿的现象又会再次恢复。

在《鱼的感觉器官对摄食行为的影响》一文中,我们介绍过很多鱼都是群居动物,群体活动,可以将鱼感觉机能的作用放大,有利于鱼群整体摄食效率的提高。在混养塘中,群体活动的鱼种往往就是单位时间、单位面积内的优势鱼种,如果能找到这个优势鱼群,我们的作钓效率将呈几何级数提升。

1)群体活动的鱼种

在淡水鱼当中,群体活动的鱼种很多,比较具代表性的有鲫鱼、鲤鱼、罗非、鲮鱼、鲂鱼、黄尾鲴、餐条等。群体活动的鱼种,也许总的体量并不占优,凶猛程度也比不上其他凶猛鱼类,但是在集群活动的条件下,却往往可以占据单位时间和单位面积上的数量优势,从而成为当仁不让的王者。

对于这个观点,是有事实作为依据的。以笔者曾经作钓过的广州下坑水库为例,单次投放400斤鲫鱼,这个数量对于这个面积近60亩的山塘来说简直就是九牛一毛,但是每次放鱼之后,就会出现爆连现象,其他的本土鱼种或者凶猛鱼种在同一时间段内几乎销声匿迹,这就是群体活动的优势。

2)单独活动的鱼种

淡水鱼当中也有很多是喜欢独来独往的,比较典型的代表有凶猛鱼种如鳡鱼、鳜鱼、鲈鱼、大口鲶等。至于其他比较温顺的鱼种,单独活动的情形较为少见,一般以因伤病落单或者是孱弱的老鱼居多。单独活动的凶猛鱼种,活动和摄食的方式主要有两种:一种是利用速度优势主动追击捕食,如鳡鱼、翘嘴,另一种则是通过潜伏的方式发动突袭,如鳜鱼、鲶鱼。

单独活动的鱼种,一般认为由于其体量小,活动没有规律,所以作钓难度较大,其实不然。有的时候,劣势利用好了也可以转化为优势,比如对于追击性的鱼种,如果采用动态(比如路亚和活饵拖钓)诱鱼的方法去作钓,往往都能取得不俗的效果;对于伏击性的鱼种,如果能利用其活动区域相对固定的特点,采用定点抛投和动态诱鱼相结合的方法作钓,效果也不会太差。当然,如果是孱弱的落单个体,我们要想通过做窝引鱼的方式钓到它们是非常困难的。

单独活动的鱼种,对作钓的影响更多是表现在我们作钓其他鱼种的时候,而且这种影响,往往是负面的。比如当追击性鱼种对鱼群发动攻击,窝点内的鱼就会四散逃窜,当伏击性鱼种霸窝(俗称趴窝),对象鱼就会止步不前。

3)小群体活动的鱼种

在群体活动的鱼种和单独活动的鱼种中间,是小群体活动的鱼种。小群体鱼种的活动方式比较特殊,有的时候是单独行动,有时候却会结伴而行,偶尔也会三五成群,但是种群的数量一般不会很大,多数是以“家庭”为单位开展活动。

真正钓青鱼的高手在钓到一条青鱼以后,往往并不急着拍照晒渔获,而是会抓紧时间抛出下一竿,因为他们知道,青鱼有三三两两活动的习性,有的时候是雌鱼雄鱼一起活动,当一条青鱼出水以后,窝里可能还有另外一条青鱼在等着咬钩,如果浪费了时间,就有可能错失上鱼的机会。

另外一种比较典型的小群体活动鱼种是黑鱼,也就是乌鳢。黑鱼是家庭观念比较强的鱼种,尤其是从交配、孵化到幼鱼离巢之前的这段时间,一般都是以家族为单位开展活动。玩路亚的朋友,经常会遇到在同一个标点里将黑鱼一家大小连锅端的情况,这个例子很好地印证了黑鱼的小群体活动特点。

小群体活动的鱼种,一般具有两个鲜明的生理特征——要么是体型相对较大,要么是产卵的数量相对较少,这两点,都决定了这些鱼种,不可能以大集群的方式开展活动。有鉴于此,在垂钓这些鱼种的时候,我们通常会采用守钓或者是走钓的方法,前者的重点是长期做窝和养窝,后者的重点则是找鱼钓,无论是哪种钓法,都要求钓手有足够的耐心。

3、攻击性和排他性

除了体量和群体活动因素,水体当中,很多体量并不占优的鱼种也有成为优势鱼种的可能,究其原因,是因为这些鱼种具有很强的攻击性或者是排他性。

1)攻击性

肉食性凶猛鱼种,如陆地动物中的狮子老虎一样,处于食物链的最顶端,在先天上就具备成为水中霸主的基因。但是,同样是肉食性鱼类,不同的鱼种在凶悍程度、进攻方式、摄食对象、势力范围等方面都会存在明显的区别,这些区别的存在,意味着它们在水体当中的地位,包括对我们作钓的影响都会有所不同。(见表11)

表11:常见淡水凶猛鱼种的摄食和活动特点

需要指出的是,以上鱼种,是淡水鱼当中的珍馐,在自然水域下,如窝里来了这些鱼,对于钓友而言是好消息。黑坑作钓,肉食性鱼种通常被定义为工作鱼种,投放的目的是清理塘中小鱼,一般不允许作为作钓的对象,有的塘主甚至会通过投放过量的工作鱼的方法去左右钓友的渔获,所以,对于黑坑中的凶猛鱼种,钓手都是避之则吉。

2)排他性

所谓排他性,本意是指一事物不容许其他事物与自己在同一范围内并存的性质。对于鱼类排他性的研究,目前成果非常有限,但可以确定的是,鱼类在争夺地盘、食物、配偶的过程当中,或多或少都会表现出一定的排他性特征。

在实战,尤其是野钓的过程当中,我们在同一个钓位经常可以钓获多个不同的鱼种,这说明,大部分鱼种的排他性特征并不明显。但是,我们也遇到过这样的情况——原本在一个钓位钓得好好地,当某个鱼种进窝之后,其他的鱼都不见了踪迹。排除了凶猛鱼种进窝的可能,这些鱼身上具有某些特有的排他性基因,有可能是造成这种情况的主要原因。

这其中,比较典型的例子是鲢鳙霸窝现象。

鲢鳙霸窝,其他鱼种的吃口会马上减少,取而代之的,是纷乱复杂的鲢鳙漂相。有的老钓手指出,之所以会出现这种情况,主要是因为鲢鳙的体表附有一层厚厚的,能发出特殊味道的粘液,尤其是当鲢鳙惊慌逃窜的时候,分泌出来的粘液数量会更多,味道会更为浓烈,而这些粘液,对其他鱼种具有一定的警告和阻吓作用。

对于这个观点,目前还没有科学的依据作为支持,事实上,很多水下的视频都印证过,鲢鳙和其他鲤科鱼种共存共生的现象并不罕见。但是,另外一方面,当鲢鳙霸窝的时候很难钓到其他鱼是事实,鲢鳙在中钩后子线很大几率会沾上厚厚的粘液也是事实,更不用说作钓鲢鳙,抄网和鱼护会发出让钓友作呕的腥味了。综上所述,我们认为鲢鳙的身上具备某些不为人知的排他性生理特征是有可能的。

除了攻击性和生理驱赶特征,鱼类的排他性表现更为突出的,还是在地盘的争夺方面。

4、地盘和批次问题

上面我们已经谈到,鲫鱼、罗非等都是群体性活动的鱼种,按道理来说应该很好钓才对。但是,我们在黑坑作钓的时候经常发现,鱼本来上得好好的,但是上着上着就没口了,继续抽窝等了半个小时以后,鱼又回来了;又或者在同一个塘里边,某些钓位出鱼情况甚是可人,其他钓位则是水静河飞,一个吃口都没有。

导致类似现象出现的原因,无外乎两点:一是鱼的分地盘活动特性使然,二是批次投放的结果。

1)淡水鱼种的地盘

陆地上的动物,都有很强的领地意识,即便是我们身边最为温顺的宠物犬,也会通过排尿标记的方式宣示自己对某片领域的主权。水面之下,鱼类对于地盘的争夺同样异常激烈,在这场不见硝烟的战争中,不同的鱼种,会表现出截然不同的特点:(见表12)

表12:淡水鱼种的地盘争夺特点

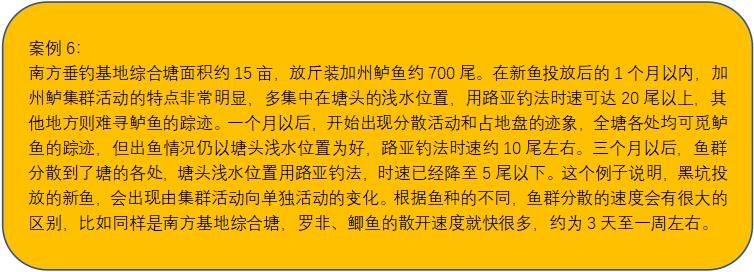

黑坑的情况比自然水域要复杂许多。和自然水域长期形成的,相对稳定的生态环境不同,黑坑鱼类生态的形成,是一个突变的过程、以一种更为剧烈的形式。从无鱼到有鱼,从单一鱼种到多鱼种,黑坑用很短的时间就走完了自然水域可能需要很多年才能走完的生物多样性进程,这种狂飙突进的方式,预示着黑坑当中的地盘争夺,必定是有别于自然水域的另外一种模式。(见案例6)

2)批次问题

黑坑中的地盘争夺虽然狂暴,但如果就同一批鱼而论,和自然水域下循序渐进的争夺方式并没有本质上的不同。之所以说黑坑的情况较之自然水域更为复杂,主要是因为不同批次新鱼的陆续投入。

黑坑分批投放新鱼,对于作钓而言有好的一面,也有不利的一面。

首先是有利的一面。黑坑投放的新鱼,一是存在种群上的归属感,二是对新水体(包括溶氧、水深、水质、底泥等方面)有一个适应的过程,三是对原塘鱼有所忌惮,所以刚开始的时候一般会以集群的方式活动。前面已经提到,体量和群体活动,是优势鱼群出现的主要原因,如果我们能找到优势鱼群的所在,或者通过做窝等手段将鱼群引过来,那么我们就将在同场竞技中立于不败之地。

需要指出的是,这种因批次投放形成的体量和集群优势,持续的时间并不会很长。随着鱼群对新水体环境的熟悉,加上出于对生存空间和食物争夺的需要,同一批鱼会逐渐分散到塘的各个角落。如上所言,罗非,鲫鱼等鱼种,从集群活动到分散开来的过程,短的只有两三天,长的也不会超过一周,一周以后,这种集群活动形成的体量优势就会逐渐消失。这,就是为什么钓友都喜欢在新放鱼的三天之内去正钓,也不愿意在三天之后去偷驴的原因。

分批次投放还有另外一个好处,就是对塘底老鱼有促进开口的作用。

民间流传着这样一个故事:某个塘放了1000斤鱼下去,结果到最后统计的时候,当天的出鱼量足足有1100斤,这说明,被钓上来的鱼当中,有一部分是塘底的老鱼。这样的例子,在实战当中其实并不少见,有很多钓场,当塘底老鱼不开口的时候,少批量放一批新鱼进去,即俗话说的“放批鱼下去冲一冲,”很多时候,对老鱼开口都会有一定的促进作用。

之所以会出现这种情况,其实道理很简单。塘里边的老鱼,随着对水体环境的适应,特别是在食物充足和经过反复钓放的情况之下,在摄食的时候往往会呈现出以下特点:一是进食的欲望并不强烈,二是对饵料味型和状态比较挑剔,三是在进食的时候谨小慎微。新鱼的加入打破了这个局面:食物变得不充足了,可口的饵料被抢走了,这对于老鱼的生存来说是致命的打击,在这种情况之下,老鱼也加入食物争夺的队伍,吃食起来更为积极也就不足为奇了。

其次是不利的一面。分批次投放的鱼,无论是在鱼的亚种、来源、投喂习惯、饲料种类、鱼体大小、运输距离,运输方式还是活性等方面或多或少都会存在一定的区别,这些区别结合在一起,预示着即便投放的是同一种鱼,也会存在开口时间不一,喜好味型不同,活动区域各异等可能,这势必会对我们的作钓造成困难。

在实战当中,这样的例子数不胜数。比如一个塘,头一天投放了1000斤江苏鲫,第二天投放了1000斤本地鲫,结果在第三天开钓的时候,江苏鲫完全不开口,本地鲫却狂拔,这就是批次不同导致的结果。每当遇到这种情况,很多钓友都会说如果放的都是本地鲫鱼就好了,但是,事实真的如此吗?不可否认,一个批次大规模投放同一种鱼,在鱼开口的时候,钓友都会陷入疯狂上鱼的喜悦,但这样做的风险也是很大的,一旦鱼不开口,钓友将会是截然相反的另外一套说辞。

换个角度看,我们眼中不利的一面往往又是有利的一面:一批鱼不开口,另一批鱼却狂咬;一种鱼不活跃,另一种鱼却很生猛。这样的组合放鱼方式,既让钓友有鱼可钓,又降低了钓场老板的经营风险,可以说是在钓场老板和钓友长期博弈的过程中形成的,让双方都能接受的放鱼方式。

5、饥饿度

关于这个问题,在《鱼的活性》一文当中已经有过详细的论述,总之一句话:出于生存的需要,为了食物的争夺,最饥饿的鱼种,往往就是水体当中抢食最凶猛的鱼种,也就是最优势的鱼种。这种优势的出现,是由鱼的本能决定的,是超越一切的存在,因此也是我们在作钓的时候需要重点考虑的问题。

6、其他因素造成的优势鱼群出现

除了以上原因,造成水体中优势鱼群出现的原因还有很多:比如鱼因耐缺氧能力不同表现出来的活性差异;宽食性鱼种和窄食性鱼种表现出来的对于食物的不同选择性;鱼的感觉器官的敏感程度不同表现出来的索食能力的差异性;因为性成熟时间的不同表现出来的交配时间差异性等,都会对鱼的索食行为产生重要的影响,从而导致优势鱼群的出现。

在实战当中,我们在判断混养塘以什么鱼种作为主钓鱼种的时候,只要从鱼的总体量,不同鱼种的体量和体量占比,凶猛程度,集群活动特点,批次投放的数量和时间,饥饿度,活性等方面去进行综合分析,很容易就可以判断出该时段最合适垂钓的鱼种。