虫洞,又称爱因斯坦-罗森桥,是宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄隧道。

1916 年,爱因斯坦发表广义相对论,为虫洞概念的诞生奠定了理论基础。随后,德国物理学家卡尔・史瓦西在爱因斯坦引力场方程中发现了一个解,即著名的史瓦西解 。

同年,奥地利物理学家路德维希・弗莱姆对史瓦西的数学推导过程进行重新诠释,揭示出了它的虫洞本质。

1935 年,爱因斯坦和助手纳森・罗森在广义相对论的框架下研究黑洞时,首次提出了 “爱因斯坦 - 罗森桥” 的概念,也就是我们所说的虫洞,他们描述的虫洞是连接时空中两个不同区域的通道。

形象地说,虫洞就像是宇宙的 “时空捷径”,能把原本相隔极其遥远的空间或时间紧密相连。

打个比方,如果把宇宙时空想象成一张巨大的纸张,纸上两个遥远的点代表不同的时空位置,常规的空间旅行就像是在纸张表面从一个点艰难地移动到另一个点,路程漫长;而虫洞则如同在这张纸上折叠后,两点间打通的一条直接通道,瞬间就能让物体从一端抵达另一端。

从距离上看,理论上一个虫洞可能连接 10 亿光年这样的极远距离,也可能连接几米的超短距离。

比如,若存在一个连接地球与 10 亿光年外某星系的虫洞,通过它,人类就能突破现有的航行速度限制,瞬间抵达那个遥远的星系,大大缩短星际探索的时间和成本。

广义相对论认为,物质和能量的分布会弯曲时空,就像在柔软的床垫上放置重物,床垫会凹陷变形一样,时空也会因物质和能量的存在而发生弯曲。

当这种弯曲达到一定程度时,就有可能形成虫洞。虫洞的存在是基于广义相对论中时空弯曲的概念,它被视为时空的一种特殊结构,能够将两个不同的时空区域连接起来,为穿越时空提供了理论上的可能。

从理论上来说,穿越虫洞就像是在时空中抄近道。

假设我们要从宇宙中的 A 点前往极其遥远的 B 点,按照常规的空间旅行方式,需要耗费漫长的时间,以人类目前最快的飞行器速度,可能需要数万年甚至更长时间才能到达。

但如果存在一个连接 A 点和 B 点的虫洞,通过这个虫洞,就有可能瞬间或者在极短的时间内从 A 点抵达 B 点,大大缩短了空间旅行的时间和距离。这是因为虫洞打破了常规的时空距离概念,让原本遥远的两点在虫洞的连接下变得近在咫尺。

虫洞在理论上虽然诱人,但在实际中面临着诸多难以克服的挑战。

虫洞本身极其不稳定。根据理论推测,虫洞就像一个脆弱的桥梁,很容易坍塌。这是因为虫洞的结构需要一种特殊的条件来维持,而这种条件在现实宇宙中很难满足。就像搭建一座桥梁需要坚固的材料和合理的结构支撑一样,虫洞的稳定存在也需要特殊的 “支撑”。

维持虫洞的开启需要负能量物质,这是一种具有负压强和负能量密度的物质。

在常规的物理学中,我们接触到的物质都具有正能量,而负能量物质的存在仅仅是理论上的推测,目前还没有确凿的证据证明其真实存在,更不用说大量获取并利用它来维持虫洞的开启了。

从理论上讲,负能量物质可以产生一种与常规引力相反的排斥力,能够抵抗虫洞因自身引力而产生的收缩趋势,从而保持虫洞的开放状态。

然而,寻找和获取负能量物质面临着巨大的科学和技术挑战。科学家们虽然提出了一些可能产生负能量物质的设想,如利用量子效应中的卡西米尔效应,但这些方法目前还处于理论研究阶段,距离实际应用还有很长的路要走。

人类现有的科技水平还远远无法实现进入虫洞的设想。

目前,我们连太阳系都难以完全探索,更不用说去寻找和进入可能存在于宇宙深处的虫洞了。以我们现有的飞行器速度和技术,想要抵达可能存在虫洞的区域需要漫长的时间,而且在这个过程中还面临着辐射、微流星体撞击等诸多危险。

即使我们幸运地找到了虫洞,以目前的技术也无法保证安全进入虫洞,因为虫洞内部的物理环境非常复杂,强大的引力潮汐力可能会瞬间将进入的物体撕裂。

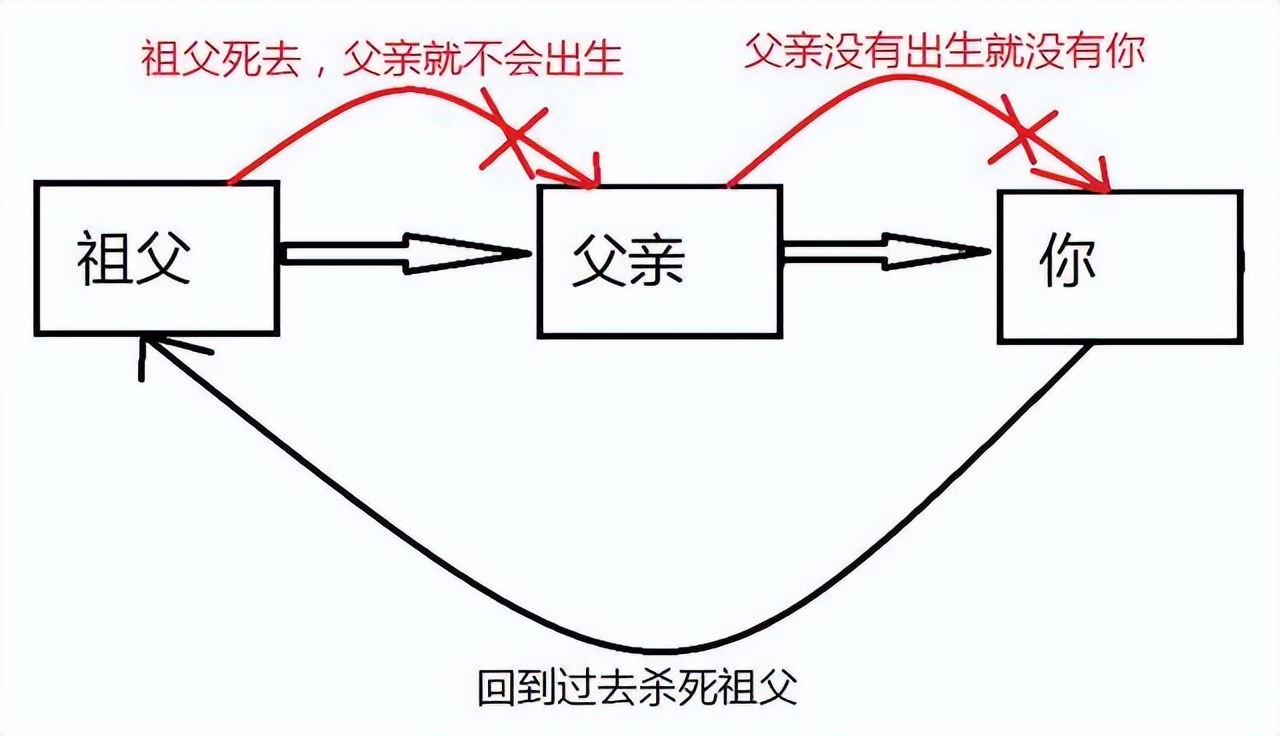

不过,就算未来某天人类能够通过穿越虫洞回到过去,也不得不面对类似“祖父悖论”这样的难题。

祖父悖论是时间旅行领域中一个著名的哲学难题,最早由法国科幻作家赫内・巴耶提出。

其内容是:假设一个人通过虫洞穿越回到过去,在自己父亲出生之前,杀死了自己的祖父 。从因果逻辑上看,如果祖父被杀,他的爸爸就不会出生,进而这个人自己也不会存在。但如果这个人不存在,那又是谁回到过去实施了杀死祖父这一行为呢?

这就形成了一个逻辑上的死循环,产生了悖论。

祖父悖论对穿越回过去的设想带来了巨大的逻辑困境,它挑战了因果律这一基本的逻辑原则。因果律认为,原因总是先于结果发生,事件之间存在着明确的因果联系。

在日常生活中,我们也能清晰地感知到因果律的存在,比如种下种子才会收获果实,有了努力学习才可能取得好成绩。

但祖父悖论的出现,让因果律在时间旅行的情境下陷入了混乱。

如果可以随意改变过去,那么因果关系就会被打乱,整个世界的逻辑秩序也将面临崩塌。

例如,在电影《回到未来》中,主角马蒂回到过去,意外干扰了自己父母的相识过程,导致自己的存在岌岌可危,整个家庭的历史和未来都发生了巨大的改变,这便是外祖父悖论在影视创作中的生动体现,深刻展示了改变过去可能带来的混乱和不可预测的后果。

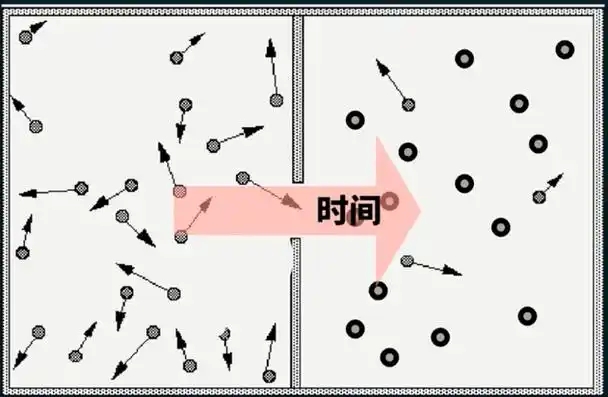

还有,日常生活经验告诉我们,时间只有一个方向,那就是永远向前。

时间具有单向流动的特性,就像射出的箭一样,只能朝着一个方向前进,无法回头。在我们的日常生活中,处处都能感受到时间之箭的存在。

比如,人会随着时间的推移逐渐衰老,从婴儿成长为儿童、青少年、成年人,最后步入老年,这个过程是不可逆的;建筑物会随着时间的流逝逐渐老化,出现破损、腐朽等现象,而不会自动恢复到崭新的状态。

从宏观的宇宙尺度来看,宇宙也在不断地演化,从最初的大爆炸开始,物质逐渐聚集形成恒星、行星等天体,宇宙的结构和状态在时间的推动下持续变化,而且这种变化是单向的,无法逆转。

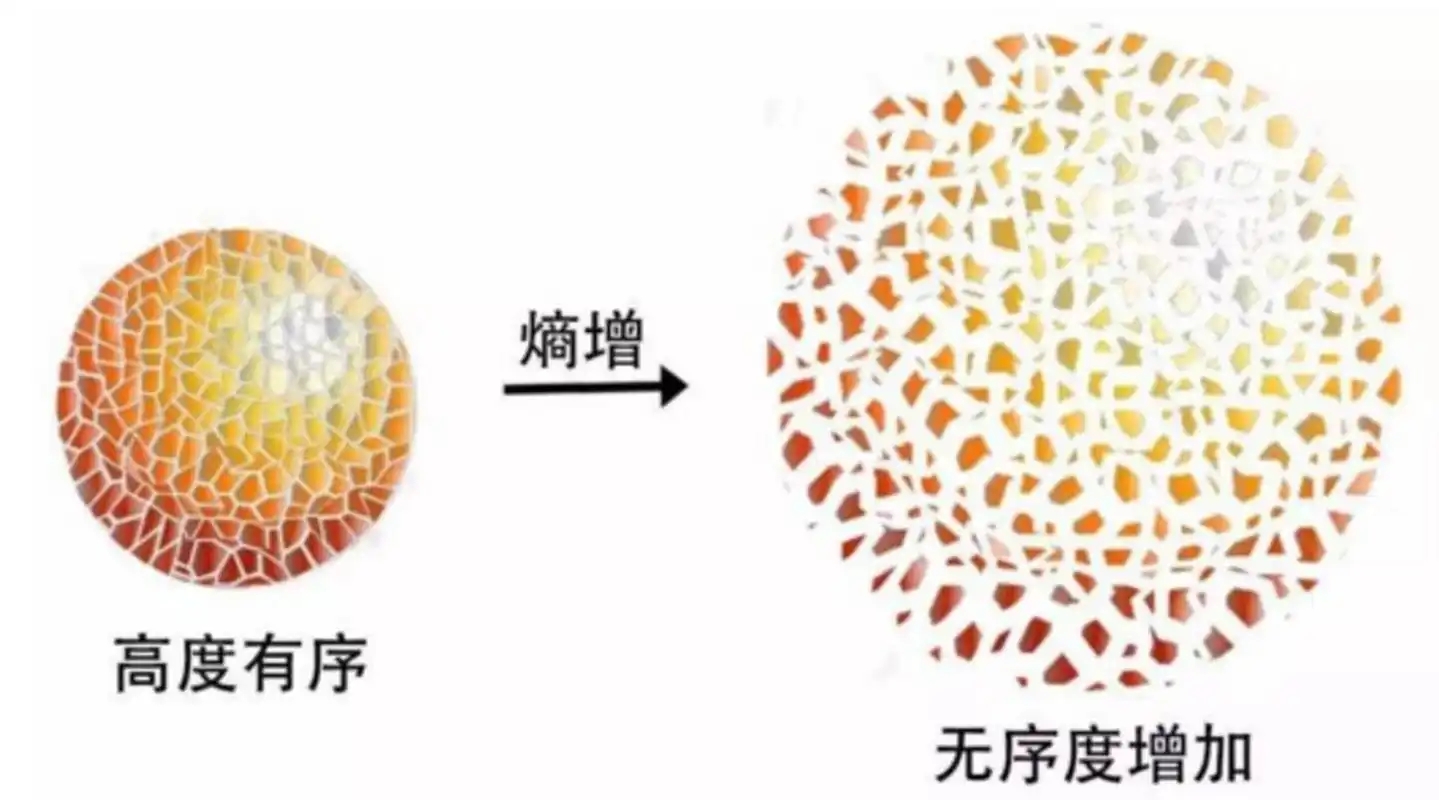

熵增定律是热力学第二定律的一种表述形式,它与时间的单向性密切相关。

熵被用来衡量一个系统的无序程度,熵增定律指出,在一个孤立系统中,熵总是随着时间的推移而增加,即系统会从有序状态逐渐趋向于无序状态 。

例如,将一盒整齐排列的积木打乱,积木会变得杂乱无章,这个过程中熵增加了;一杯热水放在空气中,热量会逐渐散失到周围环境中,水温降低,最终与周围环境达到热平衡,这个过程也是熵增的过程,因为系统从相对有序的高温状态转变为相对无序的热平衡状态。

时间之箭与熵增定律表明,回到过去违背了热力学的基本原理。

如果要回到过去,就意味着要让一个系统的熵自发地减少,从无序状态回到有序状态,这与熵增定律是相悖的。

在现实世界中,我们从未观察到一个孤立系统的熵会自动减少,比如打碎的杯子不会自动恢复原状,混合在一起的颜料不会自动分离。这是因为熵增是一个自然的、不可逆的过程,它决定了时间的方向只能从过去指向未来。

所以,从熵增定律和时间之箭的角度来看,通过虫洞回到过去面临着巨大的理论困境,违背了我们目前所认知的物理规律。

针对穿越到过去可能面对的困境和矛盾,科学家们提出了“平行宇宙”的解决方案。

平行宇宙理论,也被称为多重宇宙理论,是一个在现代物理学和天文学中备受关注的概念。

’该理论认为,我们所处的宇宙并非唯一存在的宇宙,在我们的宇宙之外,还存在着无数个与我们的宇宙相似或截然不同的平行宇宙。

这些平行宇宙与我们的宇宙在空间和时间上相互独立,它们可能具有不同的物理常数、自然规律和初始条件 。

平行宇宙的概念最初源于量子力学中的多世界诠释。

在量子力学中,微观粒子的行为常常表现出不确定性,例如著名的薛定谔的猫思想实验,猫在被观测前处于既死又活的叠加态,一旦观测,猫的状态就会 “坍缩” 为确定的死或活。

多世界诠释认为,当进行观测时,宇宙并不会发生 “坍缩”,而是分裂成多个平行宇宙,在一个宇宙中猫是死的,在另一个宇宙中猫是活的,每个宇宙都包含了所有可能的结果。

从宏观角度来看,平行宇宙的存在也可以解释一些宇宙学中的难题,比如宇宙微波背景辐射中的某些异常现象,有科学家推测可能是我们的宇宙与其他平行宇宙相互作用的结果。

这就好比在一片平静的湖面上,一个平行宇宙的 “涟漪” 影响到了我们所在宇宙的 “湖面”,从而留下了特殊的痕迹。

如果虫洞真的存在且可以穿越,根据平行宇宙理论,当人类穿越虫洞时,有可能进入到一个平行宇宙中。

在这个平行宇宙里,可能存在着与我们已故亲人朋友相似的个体。这些个体在这个平行宇宙中的经历和命运可能与我们记忆中的亲人朋友有所不同,但他们的外貌、性格等特征可能非常相似,让我们感觉仿佛见到了已故的亲人朋友。

例如,在电影《彗星来的那一夜》中,主角们在彗星经过的夜晚,通过某种神秘的力量进入了不同的平行宇宙,他们在这些平行宇宙中遇到了不同版本的自己和朋友,这些不同版本的人物有着不同的生活轨迹和经历,生动地展现了平行宇宙中人物的多样性和可能性。

但需要明确的是,这并非真正意义上回到了我们原本宇宙的过去。我们原本宇宙的历史和事件是固定不变的,无法被改变。

进入平行宇宙只是开启了一段全新的、与原本宇宙相互独立的经历,就像在一棵大树上,从我们所在的树枝跳到了另一个树枝,每个树枝都有自己的生长轨迹,彼此之间互不干扰。

所以,即使在平行宇宙中见到了类似已故亲人朋友的个体,也只是一种奇妙的 “平行” 体验,而非改变过去、让亲人朋友在原本宇宙中复活。