二战结束后,美国和苏联迅速崛起,成为了全球最强大的两个国家。无论是在经济层面还是在军事层面,它们都远超过其他各国。

可尽管美苏两国已各自在东西方称霸,但它们的野心并未止步。双方都想着将对方击垮、进而独霸全球。正因如此,冷战的序幕缓缓拉开。

图片来源于网络

在冷战期间,美国和苏联都倾尽全力投入到军事发展中,几乎将所有的资源和人力都用于军事装备和技术的研发。如今我们所见的众多军事装备和技术,其根源都可以追溯到冷战时代。

当时,美苏之间的较量已经达到了白热化的程度。只要一方传出要研发某种新的军事技术,另一方就会毫不犹豫地紧随其后,不论其技术难度有多大。

图片来源于网络

1957年,苏联率先将第一颗人造卫星送入太空,这一创举彰显了苏联在航天领域的领先地位。1961年,苏联成功研制出了历史上第一艘载人飞船——东方一号。

苏联宇航员尤里·加加林有幸成为了首位进入太空的人。他乘坐东方一号飞船,在太空轨道上飞行了1小时48分钟,成功绕地球一周并安全返回地面。这一壮举标志着人类正式步入了太空时代,更让苏联在航天领域的声望达到了顶峰。

图片来源于网络

此后,苏联在航天技术的发展上更是势如破竹。短短几十年的时间里,他们就相继发射了多达16艘宇宙飞船。这一系列的成就无疑给美国在科技领域的领先地位带来了巨大的冲击。

面对与苏联在航天领域日益拉大的差距,美国人感到了前所未有的焦虑。为了挽回颓势,他们不得不请出了V2火箭弹的缔造者——布劳恩。

图片来源于网络

布劳恩在出山后,立刻投身于火箭技术的研究中。他夜以继日地工作,试图缩小与苏联之间的差距。但尽管他付出了巨大的努力,但效果却并不尽如人意。

就在美国人感到前途渺茫之际,苏联的航天奇才科罗廖夫突然离世。科罗廖夫是苏联在航天领域取得辉煌成就的关键人物。自1930年起,他就致力于火箭技术的研究。即使在遭受牢狱之灾的困境中,他依然没有放弃对火箭技术的热爱和追求。

图片来源于网络

出狱后,科罗廖夫立刻投身于火箭导弹的研制工作。1947年,他研制出了苏联第一代火箭导弹R-1,这是世界上首枚实现弹头与火箭分离的导弹,它的问世标志着火箭技术进入了一个新的时代。

在接下来的八年里,科罗廖夫又相继研制出了R2至R7系列的火箭导弹。当R7火箭导弹首次亮相国际舞台时,美国人才如梦初醒,意识到苏联已经取得了如此巨大的领先优势。

图片来源于网络

科罗廖夫的梦想远不止于将火箭送上天空,他心中描绘的是一幅更为广阔的星辰大海图景,期望人类能在太空中自由遨游。为了实现这一宏伟愿景,他带领团队不断突破技术壁垒,成功地将一系列卫星、探测器和载人飞船送入了太空。

科罗廖夫的离世无疑给苏联的航天研究带来了沉重的打击。失去了这位卓越的领路人,苏联的航天事业一度陷入了迷茫和困境。而与此同时,美国的布劳恩却奋起直追,在短短数年时间内便带领美国航天事业迎头赶上,甚至在某些领域实现了反超。

图片来源于网络

1967年,布劳恩的团队创造出了名为土星5号的巨型火箭推进器。这款推进器的一级推力高达惊人的750万磅,成为了当时世界上最强大的火箭之一。

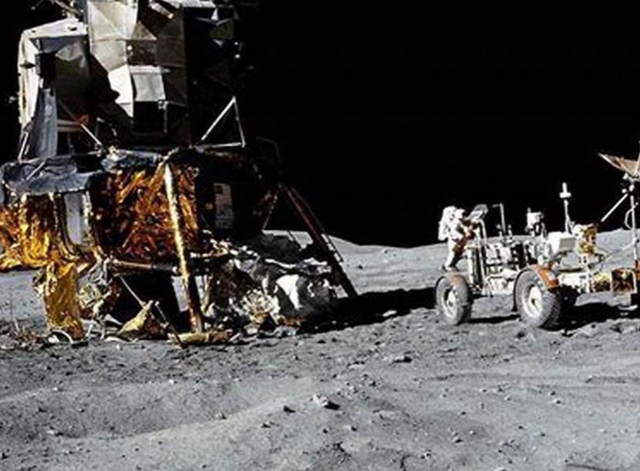

两年后,土星5号将阿波罗11号送上月球。当宇航员尼尔·阿姆斯特朗在月球表面留下那著名的“人类一小步,文明一大步”的脚印时,全世界都为之沸腾。

图片来源于网络

面对美国的强势反超,苏联自然不甘示弱。为了在这场激烈的太空竞赛中挽回颜面,苏联决定转变策略,寻求新的突破点。就在这个时候,一位名叫费奥克基斯托夫的工程师向苏联高层递交了一份关于发射轨道空间站的建议。

在登月计划中屡遭挫折,又痛失科罗廖夫这样的航天奇才后,苏联政治局终于开始审视并重视起空间站的建设。他们意识到,这或许是一个能够在太空竞赛中重新占据优势的关键领域。于是,苏联迅速启动了名为“礼炮”的空间站计划。

图片来源于网络

在苏联第1设计局和52设计局的合作下,1970年6月,“礼炮计划”的前期准备工作全部顺利完成。

1971年4月,随着礼炮1号的胜利升空,苏联开始了将宇航员送入空间站的计划。但这个过程并非一帆风顺。在经历了几次失败的尝试后,苏联最终决定派遣联盟-11号飞船执行这一艰巨的任务。

图片来源于网络

在联盟-11号发射前的一周体检中,原定宇航员库巴索夫被发现肺部存在阴影。由于宇航员的身体素质要求极高,任何微小的健康问题都可能成为飞行的隐患。

库巴索夫只能无奈地退出任务。而苏联为了确保任务的成功和国家的荣誉,决定进行整组替换。被替换上来的宇航员组由多布罗沃斯基、沃尔科夫和帕萨耶夫三人组成。

图片来源于网络

6月7日,联盟11号与礼炮1号在太空中成功对接,在对接后的当日10时45分,三名宇航员踏进了这个漂浮在太空中的科研前哨站。

在接下来的23天18小时22分钟里,宇航员们根据预定的科研计划,有条不紊地进行了一系列深入的科学实验。其中,天文观测是重中之重。他们利用航天器上先进的观测设备,对外太空中的星体展开了持续的监测和详尽的记录。

图片来源于网络

这些珍贵的观测数据,为地面上的科学家们提供了前所未有的清晰星体图像和丰富的天文信息。要知道,这些信息在地球表面由于受大气扰动和光污染的影响,往往难以捕获。

除了天文观测,他们还关注了植物在失重环境下的生长状况。宇航员们在太空站内精心设置了一个微型的生态实验室。在这个实验室里,他们种植了数种植物,并细致地观察了这些植物在微重力环境中的生长和变化。

图片来源于网络

随着各项实验的顺利进行,任务的最后阶段也悄然来临。6月30日,宇航员们即将结束他们近24天的太空探险,踏上返回地球的旅程。控制中心下达了返回指令,飞船上的制动火箭按照预定时间准确启动。

但在两舱分离的过程中,返回舱的压力阀因震动而意外开启。这导致舱内空气迅速泄漏,气压急剧下降。由于返回舱原本是按两人规模设计的,三位宇航员在舱内显得有些拥挤。为了能在狭小的空间内更自如地活动,他们在返航时选择了不穿宇航服。

图片来源于网络

当空气泄漏的声音被一位宇航员捕捉到时,他们开始紧张地寻找声源。很快,他们意识到问题出在通气阀上。尽管三人都是经过严格训练的专业人士,但在这紧急关头,他们仍决定勇敢地尝试手动关闭等压阀。

但在短短34秒内,返回舱因氧气泄漏而迅速变为真空状态。没有宇航服的保护,三位宇航员在真空环境下仅仅坚持了40秒便失去了生命体征。

图片来源于网络

凌晨一点多,当人们在地面上终于看到“东方1号”的身影时,心中充满了期待。随着一声震耳欲聋的巨响,“东方1号”成功着陆。当舱门缓缓打开时,外面迎接的人群却迟迟没有等到那三位英勇的宇航员。

现场的指挥官立刻命令急救人员上前查看情况。当医生走进太空舱时,他们发现三名宇航员已经永远地闭上了眼睛,他们的身体已经变得僵硬而冰冷。

图片来源于网络

随后,这三位宇航员被迅速送往莫斯科最先进的医院进行抢救。一切努力都已无法挽回他们的生命。当天下午,苏联官方沉痛地宣布:三名宇航员已经离世。

在悲剧发生后,苏联政府迅速采取了行动。他们对导致事故发生的相关人员进行了严厉的惩罚,更重要的是,他们对联盟号系列飞船进行了全面的审查和深入的改建。

图片来源于网络

这次事故让苏联深刻认识到航天工程中的每一个细节都至关重要。因此,他们对飞船的设计、制造和测试流程进行了更为严格的把控。

同时,为了确保宇航员的安全,苏联决定在今后的航天任务中,每次只派遣两名宇航员出动。这一决策减少了飞船的载人数量,降低了风险,还使得宇航员在紧急情况下能够更为迅速地采取应对措施。

图片来源于网络

此外,苏联还强调了宇航员在出发和返航过程中必须穿戴航天服的重要性。这一规定成为了苏联航天任务中的一项基本准则,旨在确保宇航员在面对突发情况时能够得到最大程度的保护。这一改变无疑是从那次惨痛的事故中汲取的宝贵教训。

随着时代的飞速发展,人类对太空的探索欲望愈发强烈。世界各国在航天领域的研究不断取得新的突破,越来越多的人们被送上太空,完成了各种前所未有的任务。从登月到火星探测,从国际空间站的建设到太空旅游的兴起,人类似乎正逐步摆脱对太空的恐惧,迈向一个更为广阔的宇宙时代。

图片来源于网络

在我们为这些成就欢呼的同时,也不应忘记那些曾为航天事业付出巨大代价的先驱们。他们的牺牲提醒我们,无论科技如何进步,我们都应始终保持对宇宙的敬畏之心。因为在这片浩瀚无垠的太空中,人类仍然显得如此渺小和脆弱。

我们必须以最严谨的态度去对待航天工程中的每一个环节。从飞船的设计到宇航员的选拔和培训,从任务的规划到应急预案的制定,每一个环节都需经过严格的审查和测试。只有这样,我们才能避免类似当初那样的悲剧再次发生。

素材来源:

杜骏豪.壮烈的丰碑——礼炮1号空间站与联盟11号载人飞船[J].百科探秘(航空航天),2023(1):36-39