你有没有在等红灯的时候,偷偷瞄过旁边车道?是不是也曾幻想过,有一天汽车能像科幻电影里一样,自己认路、自己躲避障碍,甚至自己优雅地停进狭小的车位? “解放双手,让驾驶变成一种享受”,这句广告词是不是听着特别心动? 没错,这就是现在汽车圈最火的“智驾”概念,但你真的觉得它靠谱吗?

最近啊,汽车圈里关于“智驾”的讨论那是相当激烈。捧的人说,这简直是未来科技的曙光,有了它,新手也能变老司机,堵车也能变轻松。贬的人就说了,这玩意儿就是个“花架子”,关键时刻掉链子,搞不好会出大事。 说实话,我自己也挺纠结的。我也想体验科技带来的便利;但我更怕把自己的命交到一台“不太聪明”的机器手里。

而且,现在“智驾”这个词,感觉被车企们用滥了。 随便打开一个汽车网站,铺天盖地都是“高阶智驾”、“超级智驾”、“全场景智驾”的宣传。 听得我云里雾里,根本搞不清楚到底哪个是真的厉害,哪个只是个噱头。 更可怕的是,有些销售为了卖车,恨不得把L2级别的辅助驾驶吹成L5级别的无人驾驶。 这不明摆着忽悠人吗?

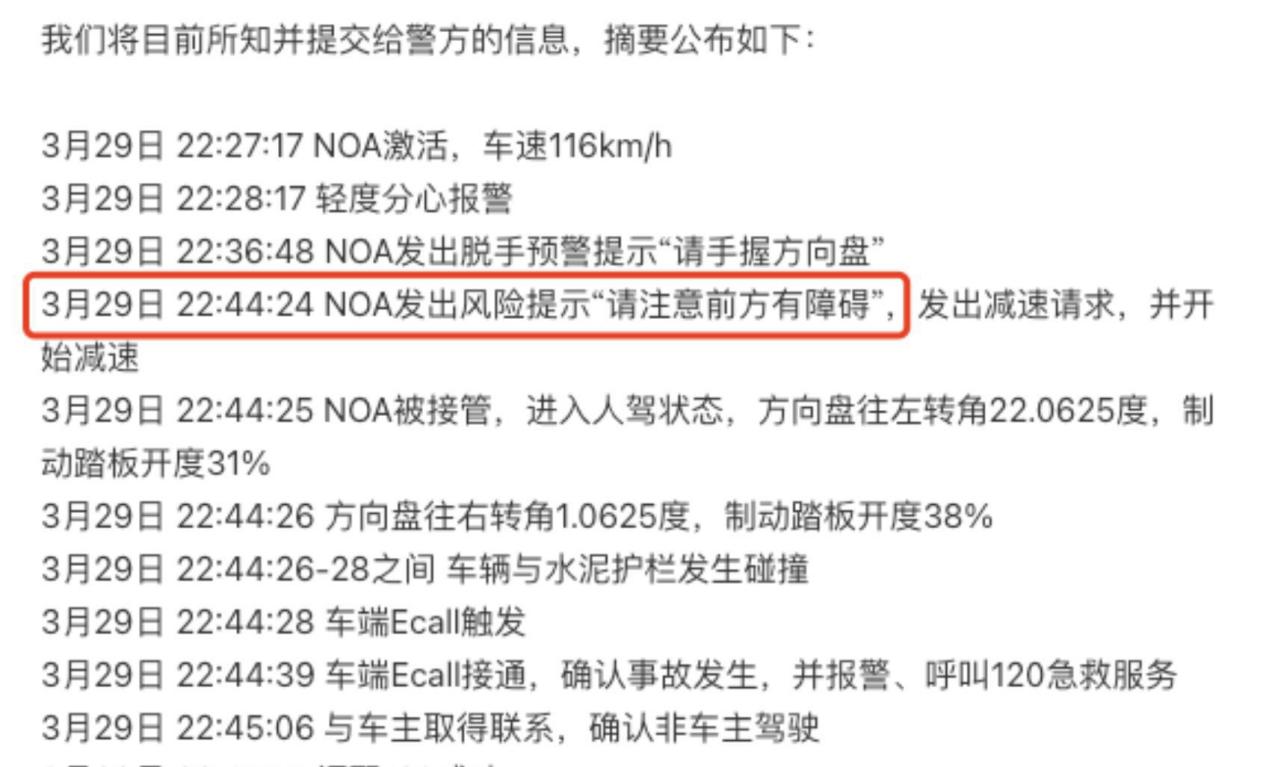

这不,前段时间就出了这么一件事儿,一辆号称拥有“智驾”功能的车,在高速公路上出了事故。 具体细节咱就不细说了,反正最后的结果就是:人受伤了,车也撞坏了。 这事儿一出,整个汽车圈都炸锅了。 大家纷纷开始反思:这“智驾”,到底是个啥? 是真智能,还是真“智障”?

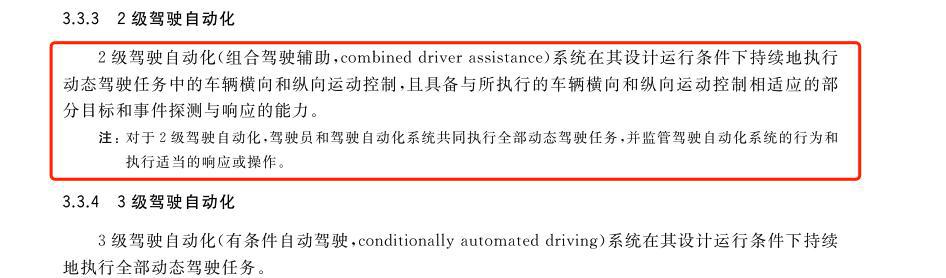

说实话,我也仔细研究了一下目前市面上所谓的“智驾”技术。 结果发现,大车型搭载的,其实都只是L2级别的辅助驾驶。 啥是L2级别呢? 简单来说,就是车辆可以在一定程度上帮你控制方向盘和油门,但你必须时刻保持警惕,随时准备接管车辆。 这玩意儿,说白了就是个“半自动驾驶”,离真正的“自动驾驶”还差着十万八千里呢。

更可气的是,有些车企在宣传的时候,故意模糊L2和L3级别的概念。 他们会用一些模棱两可的词语,比如“接近L3级别”、“准L3级别”等等,来误导消费者。 这就好像你去买了个“八成新的手机”,结果发现其实是个“翻新机”一样,心里肯定不舒服。

那为啥车企要这么做呢? 理由很简单:为了卖车啊! 现在汽车市场竞争这么激烈,谁家的车配置更高、功能更炫,谁就能吸引更多的消费者。 而“智驾”这个概念,正好满足了消费者对未来科技的幻想。 车企们才会不遗余力地宣传“智驾”,甚至不惜夸大其词、虚假宣传。

这种做法真的好吗? 短期来看,可能确实能提高销量,但长期来看,却会损害整个行业的声誉,甚至会危及消费者的生命安全。 汽车不是玩具,它关系到每一个人的出行安全。 如果因为车企的虚假宣传,导致消费者对“智驾”产生错误的认知,最终酿成悲剧,那可就追悔莫及了。

所以,我觉得现在整个汽车行业,都应该好好反思一下。 车企们应该把心思放在提升技术水平上,而不是放在玩文字游戏上。 媒体们应该秉持客观公正的原则,不要被车企的糖衣炮弹所迷惑。 消费者们应该保持理性思考,不要盲目相信广告宣传。

只有这样,才能让“智驾”技术真正地为我们所用,而不是成为一个潜在的危险。 毕竟,科技的进步,最终目的是为了让生活更美好,而不是更危险。

既然说到了这里,不得不提一下,现在很多车企都在搞“智驾”比赛。 美其名曰“展示车辆的智能化水平”,但实际上却是在挑战道路安全。 有些比赛,甚至会鼓励车主在高速公路上长时间使用“智驾”功能,挑战“零接管”里程。 这简直就是在拿生命开玩笑!

要知道,即使是最先进的L2级别辅助驾驶系统,也存在着各种各样的局限性。 比如,它可能无法识别一些特殊的交通标志,比如夜间光线不足,或者遇到恶劣天气,它的表现就会大打折扣。 更重要的是,它无法预测其他车辆的行驶轨迹,也无法应对突发情况。

所以,即使你的车拥有“智驾”功能,你也绝对不能掉以轻心。 你必须时刻保持警惕,随时准备接管车辆。 否则,一旦发生意外,后果不堪设想。 那些鼓励车主挑战“零接管”里程的比赛,简直就是在教唆犯罪。

我并不是说“智驾”技术一无是处。 事实上,“智驾”技术在某些情况下,确实可以减轻驾驶员的负担,提高行车安全。 比如,在高速公路上长时间行驶时,“智驾”可以帮助你保持车道居中,减轻你的疲劳感。 在拥堵路段行驶时,“智驾”可以自动跟车,让你不用频繁地踩刹车和油门。

但是,我们必须清楚地认识到,“智驾”技术仍然处于发展阶段,它还不够成熟、不够完善。 我们不能过分依赖它,更不能把它当成万能的工具。 我们应该把它当成一个辅助工具,而不是一个替代品。

我觉得,未来“智驾”技术的发展方向,应该是更加智能化、更加人性化。 它应该能够更好地理解驾驶员的意图,更好地适应各种复杂的交通环境。 它应该能够真正地帮助驾驶员提高行车安全,减轻驾驶负担。

但是,在实现这个目标之前,我们还有很长的路要走。 我们需要更多的技术突破,需要更多的安全测试,同时也需要更多的法律法规来规范这个行业。 我们不能操之过急,更不能为了追求速度而牺牲安全。

说到法律法规,我觉得现在国内对于“智驾”技术的监管,确实还有些滞后。 比如,对于“智驾”事故的责任认定问题,目前还没有明确的法律规定。 如果因为“智驾”系统出现故障,导致发生了交通事故,那么责任应该由谁来承担? 是车企? 是供应商? 还是驾驶员?

这些问题,都需要尽快通过法律法规来明确。 只有这样,才能让“智驾”技术的发展更加规范、更加健康。 否则,一旦出现安全事故,很容易引发法律纠纷,甚至会影响整个行业的信心。

除了法律法规之外,我觉得消费者教育也非常重要。 很多消费者对“智驾”的了解还不够深入,他们很容易被车企的宣传所误导。 所以,我们需要加强对消费者的教育,让他们了解“智驾”的原理、性能和局限性。 要让他们明白,“智驾”不是万能的,它仍然需要驾驶员的参与和监督。

只有这样,才能让消费者更加理性地看待“智驾”,更加安全地使用“智驾”。 也才能避免因为对“智驾”的过度信任,而导致安全事故的发生。

“智驾”技术是一把双刃剑。 它可以提高行车安全,也可以带来潜在的危险。 关键在于,我们如何正确地使用它。 车企应该诚信经营,不要夸大宣传; 媒体应该客观报道,不要盲目吹捧; 消费者应该理性思考,不要盲目跟风。 只有这样,才能让“智驾”技术真正地为我们所用,而不是成为一个潜在的威胁。

其实,关于“智驾”安全,国外的一些做法值得我们借鉴。 比如,在欧洲,就有一个叫做Euro NCAP的安全评级机构。 这个机构会对新车的“智驾”系统进行严格的测试,并根据测试结果给出评级。 如果一辆车的“智驾”系统存在安全隐患,Euro NCAP就会降低它的评级,甚至会建议消费者不要购买。