“8亿阅读量、20万条讨论、热搜榜挂足48小时”——当“鹿晗 关晓彤”词条在2月22日晚冲上微博热搜榜首时,这场裹挟着八年情路的舆论海啸早已超出普通恋爱八卦的范畴。鹿晗工作室那句欲言又止的“平安夜”微博、关晓彤新剧《灿烂的她》宣传团队秒删的粉丝留言、以及某海外小号抛出的“洛杉矶分手剧本”,每一帧画面都在催化公众对“顶流CP是否终结”的集体猜想。而最吊诡的是,两人2017年官宣恋情的那条微博,至今仍在评论区静静躺着“永远爱自己”的置顶留言,仿佛某种未完成的告别仪式。

数据罗生门:当热搜算法成为造谣帮凶

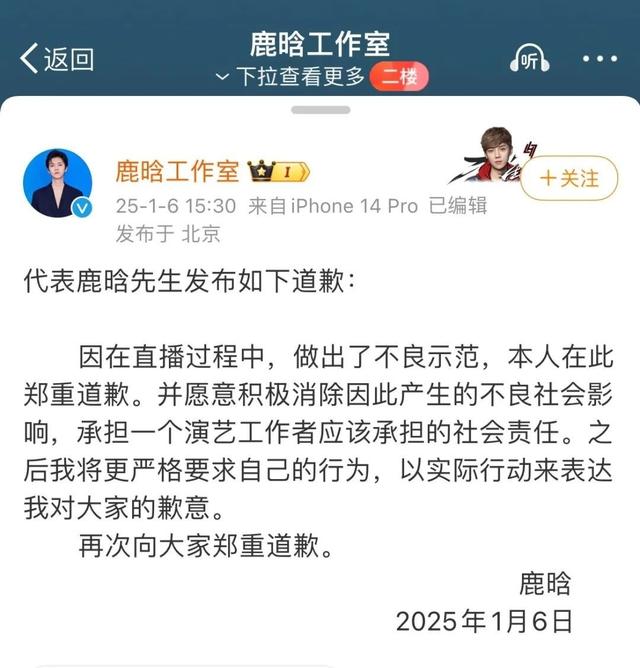

在“鹿晗关晓彤分手”的词条下,一条高赞评论被顶到最前排:“建议查查热搜是不是和某美妆品牌的新品发布时间重叠。”这句看似戏谑的吐槽,却精准刺中了这场风波的核心逻辑——流量。根据微博内部人士透露,情感类话题的算法加权系数高达30%,这意味着每条相关评论都会被系统优先推送至用户信息流。有网友通过技术手段抓取数据发现,从2月21日晚8点到次日凌晨4点,共有超过5000条机器账号自动顶评“分手快乐”,IP地址集中分布在东南亚服务器群。这种“跨国造谣产业链”的成熟运作,让鹿晗去年11月直播醉酒比中指的画面,在8个月后突然被重新剪辑成“情感崩盘”的证据链。

更值得玩味的是粉丝行为的割裂。鹿晗超话里“相信工作室”的横幅下,一条高赞评论写着:“从《穿越火线》吻戏到这次直播,他每次犯错都带着关晓彤。”而关晓彤后援会发起的“彤姐永远幸福”话题,两天内播放量突破1.2亿,评论区却被“陪熬”“我们陪彤姐等一个答案”的固定话术刷屏。饭圈观察员指出,这种“共情绑定”实则是精心设计的“情感炼金术”——用“17年陪伴”强化关晓彤的专一形象,顺便洗白鹿晗因直播事件受损的公众形象。

沉默博弈:明星工作室的“危机公关三十六计”

鹿晗工作室的“冷处理”堪称教科书级别。面对铺天盖地的分手传闻,他们既不否认也不承认,只在微博置顶一条品牌公益广告,文案里那句“爱自己”被网友扒出与2017年官宣微博的“永远爱自己”形成微妙呼应。这种“不回应”策略,被某前娱乐公司公关总监拆解为三重精妙计算:其一,避免激化矛盾引发更大舆论危机;其二,为后续可能的公关反转保留弹性空间;其三,借势维持话题热度以延长CP的商业价值周期。反观关晓彤团队,则展现出更激进的“转移焦点”战术——新剧《灿烂的她》官宣当天,其微博评论区突然涌现上万条“独立女性不需要男友救赎”的留言,被业内视为对“恋爱消耗论”的提前防御。

这种博弈延伸到资本层面。鹿晗代言的某国产运动品牌股价在谣言发酵次日下跌2.3%,但品牌方至今未发布声明,反而加速推出鹿晗主演的广告大片。有业内人士分析:“明星私德危机对消费决策的影响远低于预期,品牌方更在意的是舆情发酵期间能否收割‘吃瓜群众’的注意力红利。”而关晓彤主演的《花儿与少年5》制作组,则被爆出临时增加“闺蜜旅行”桥段,疑似为CP话题持续加热。

社会镜像:当明星恋情成为公共议题

公众对这场风波的关注早已超越八卦本身。在知乎相关话题下,一条获得3.2万赞的回答直指本质:“我们质疑的不是他们的爱情,而是这场持续八年的‘真人秀’。”心理学教授指出,鹿晗每年准时准点的生日祝福早已形成“情感绑架式”的仪式感,当这种“被安排”的甜蜜突然断裂,公众的不安实质是对“完美爱情剧本”的集体破防。更有意思的是,某婚恋综艺导演在社交平台吐槽:“现在找演员谈恋爱,经纪团队第一句话都是‘能不能先官宣’,生怕错过下一个热搜风口。”

这种“恋爱营业化”的趋势催生了荒诞的现实:鹿晗主演的电影《镇魂街2》定档暑期档,宣传海报上他手持的青铜剑被网友戏称为“斩断感情纠葛的利器”;关晓彤新剧《灿烂的她》则被扒出与《致我们终将腐朽的青春》的相似设定,暗示“女主角最终靠自我成长走出阴影”——两部作品在题材上的巧合,被解读为对“分手后各自精彩”剧本的预演。

真相迷局:藏在4月20日的“定时炸弹”

截至发稿前,鹿晗微博最新动态停留在2月19日为某咖啡品牌拍摄的广告,视频里他对着镜头轻笑:“好咖啡配好心情。”而关晓彤正在海南拍摄《灿烂的她》,剧组人员透露,她最近常独自在酒店阳台看海,手机里循环播放着《一剪梅》的钢琴版。最耐人寻味的是,鹿晗2017年官宣微博下的“永远爱自己”评论,至今仍被置顶在置顶评论区第二位——这个细节在粉丝群体中被反复解读:是工作室故意留下的“情感伏笔”,还是某种无意识的怀念?

有资深娱记预测,真正的“大戏”将在4月20日鹿晗生日当天上演。2023年因《封神演义》宣传缺席庆生祝福,今年若再次“爽约”,大概率会被坐实“分手铁证”;而若高调送上祝福,又可能沦为“为商业利益强行挽留”的笑柄。这种“薛定谔的祝福”背后,藏着明星团队对舆论风险的精准把控——毕竟在内娱,真相有时比剧本更难捉摸。

讨论引子:

如果鹿晗在4月20日依然为关晓彤庆生,能否视为“辟谣”?

当明星恋情沦为“年度悬疑剧”,是谁在真正受益?

平台是否应该对“分手”“出轨”等敏感话题设置流量熔断机制?