据环球网综合报道,美国对外关系委员会2月11日发布《确保太空安全:美国行动计划》专题报告,首次明确建议与中国建立"太空热线",标志着这个传统航天强国对华太空政策出现微妙转向。

太空战略调整背后的多重压力

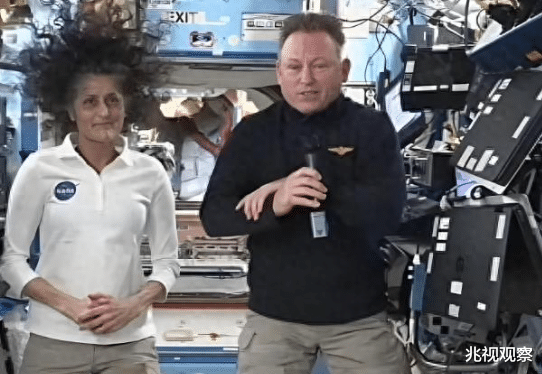

波音公司"星际客机"飞船的持续故障正将美国航天系统推入尴尬境地。去年6月执行短期任务的威廉姆斯和威尔莫尔,因飞船推进器故障和氦气泄漏被困国际空间站,实际驻留时间已突破287天,远超原定8天的任务周期。NASA最新计划显示,两位宇航员将于3月19日搭乘SpaceX载人龙飞船返航,这比原定时间提前两周——这个调整源于马斯克公司临时更换备用飞船的应急方案。

NASA的宇航员巴里・威尔莫尔和苏尼・威廉姆斯(资料图)

长期太空驻留带来的生理代价触目惊心。医学数据显示,失重环境下人体每月流失的骨骼钙质相当于地球老年人一年的损耗量,腿部肌肉力量以每周0.5%的速度持续衰减。更严峻的是太空辐射威胁,国际空间站乘员每年接受的辐射剂量是地球居民的80-150倍,直接关联癌症发病率提升5%-10%。威廉姆斯近期影像中明显的消瘦体征,印证着这些数据的残酷性。

报告揭示的太空博弈新动向

这份72页的报告透露出美国航天战略的深层焦虑。文件承认中国在探月工程、空间站建设、量子通信卫星等领域形成系统性突破,特别强调2024年中美卫星轨道交会次数同比激增45%。报告主笔人、前五角大楼太空政策顾问哈里森直言:"我们正面临1957年苏联发射斯普特尼克号以来的最大挑战。"

冷战色彩浓厚的"热线"提议成为最大看点。该机制拟参照1963年美苏"红色电话"模式,建立全天候紧急沟通渠道,重点应对卫星碰撞预警、太空碎片突发事件。值得玩味的是,报告同时建议在航天员救援、轨道数据共享等23个技术领域开展选择性合作,这种"对抗+接触"的双轨策略折射出美国决策层的矛盾心态。

美国NASA航空测试(资料图)

横亘在合作道路上的制度障碍

北京航天飞行控制中心专家指出,真正制约中美太空合作的不是技术障碍,而是美国2011年出台的《沃尔夫条款》。这项立法明文禁止NASA及其合作企业与中国开展任何形式的技术交流,导致两国航天机构十余年来无法进行正式对话。去年嫦娥六号任务期间,美方多次申请获取月壤样本数据均遭制度性阻碍,暴露出条款的现实矛盾。

美国航天界内部正涌动变革声浪。NASA前局长博尔登公开批评现行政策"既不符合科学精神,也违背国家利益",超过60%的美国航天企业高管在行业调查中支持放宽对华技术交流限制。这种压力传导至政策层面,催生了本次报告关于"建立有限合作框架"的折中方案。

国际空间站困局加速政策转向

当前国际空间站的人员轮换危机,客观上助推了美国对华政策的调整。由于俄罗斯联盟号飞船运力受限,SpaceX载人龙飞船成为现阶段唯一可靠的天地运输工具。但马斯克公司近期曝出的飞船电池缺陷问题,导致原定2月的返航计划被迫推迟,暴露出美国载人航天体系存在单点失效风险。

这种脆弱性在太空探索新时代显得尤为致命。随着中国空间站完成三舱组合体建设,欧洲航天局已有12个成员国签署合作备忘录,日本宇宙航空研究开发机构更派出专家参与舱段实验。若美国持续自我封闭,可能在全球太空合作网络中被边缘化。

美国NASA(资料图)

国际社会等待破冰信号

莫斯科航天集团总经理鲍里索夫透露,俄方已收到中美关于建立三方太空安全机制的非正式磋商邀请。欧盟太空监视与跟踪联盟负责人维特斯坦坦言:"我们需要超越意识形态的务实合作,毕竟太空垃圾不会区分国籍。"第三世界国家更关注技术鸿沟问题,尼日利亚航天局局长阿德巴约明确表示:"任何太空治理体系都必须保障发展中国家平等参与权利。"

在海南文昌航天发射场,新一代载人飞船试验船正在进行最后调试。中国载人航天工程办公室发言人多次强调,中国空间站永远向联合国会员国开放。这道持续敞开的合作之门,与华盛顿仍在摇摆的太空政策形成鲜明对比。当马斯克的备用飞船冲向苍穹之时,国际社会更期待看到制度壁垒的实质性破除。