电子自旋的发现

前言电子自旋是量子力学中最重要的概念之一,它不仅在物理学中占有重要地位,而且对化学、材料科学等领域也产生了深远的影响。自从电子的发现之后,科学家们一直在探索电子的各种性质和行为。最初,电子被认为只是一个简单的带负电的粒子,它在原子中沿轨道运动。然而,随着量子力学的发展,人们发现电子不仅仅是简单的粒子,它还具有一种内禀的“自旋”特性,成为量子世界中最重要的物理量之一。

电子自旋的发现,不仅对电子的运动特性和物质的磁性有重要影响,还为量子力学中的一系列现象提供了理论基础。从实验上讲,电子自旋的发现是在20世纪初由多位科学家通过不同的实验手段逐步揭示的。通过分析电子的磁性和光谱特征,科学家们最终认识到,电子并不是一个简单的“点粒子”,而是具有自旋的量子物理实体。本文将详细探讨电子自旋的发现及其对物理学的影响,特别是它如何改变了我们对物质基本结构和相互作用的认识。

电子的初步发现与传统物理学的困惑电子的发现可以追溯到19世纪末。当时,物理学家们通过阴极射线实验发现了一种带负电的粒子,这就是电子。1906年,物理学家J.J.汤姆森成功地确定了电子的存在,并提出了电子是一种带负电荷的基本粒子。在此之前,物理学界普遍认为物质是由原子组成的,而原子是不可分割的最小单元。然而,电子的发现却打破了这一观点,证明原子内部还包含更小的粒子。但是,电子的发现并未立即解决物理学家们对于原子内部结构的所有问题。尽管电子的存在被确认,但关于电子在原子中如何运动的问题依然困扰着科学家。当时的经典物理学理论认为,电子必须沿着某一轨道在原子核周围运动,类似于行星绕太阳的公转。根据经典电磁学,电子的加速运动会发出电磁辐射,从而使得电子失去能量并最终坠向原子核,这显然与实验观察到的稳定原子结构不符。

为了解释原子的稳定性,尼尔斯·玻尔提出了量子假设,提出电子只能在某些离散的轨道上运动,这些轨道对应着特定的能量状态。玻尔模型虽然成功解释了氢原子光谱的特征,但仍然无法解释其他更复杂的原子结构,尤其是物质的磁性等现象。

电子自旋的提出1925年,德国物理学家斯宾纳和乌伦贝克通过对电子磁性的分析,提出了一个新的概念——电子自旋。传统的物理学模型认为电子的磁性完全由其电荷的运动引起,即电子在原子核周围的运动会形成电流,从而产生磁场。然而,这一模型并不能完全解释物质的磁性现象,特别是在考虑到电子自身的磁性时,存在着明显的不足。斯宾纳和乌伦贝克提出,电子不仅仅是一个带负电的粒子,它还具有一种内禀的旋转性质,类似于陀螺旋转的运动。他们称这种特性为“自旋”,即电子在自身轴线周围旋转的量子性质。自旋与电子的轨道运动是不同的,电子自旋并不依赖于电子的实际空间运动,而是内在的量子属性。

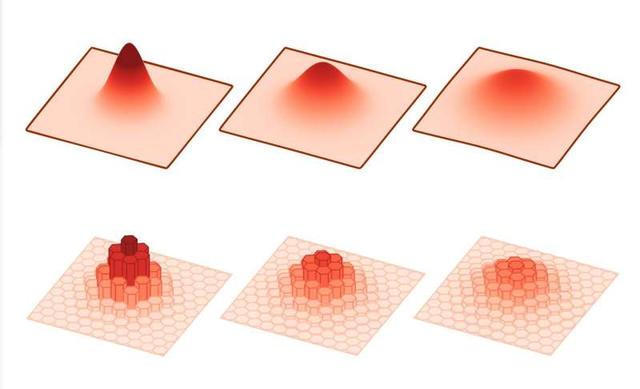

电子自旋的概念是量子力学的一个重要突破,它解释了电子的磁矩以及其他许多无法用经典物理解释的现象。自旋的大小是量子化的,且它的取值只能为±ħ/2,其中ħ是约化普朗克常数。电子自旋并不是指电子沿某个方向旋转,而是其量子态的某种内在特性。每个电子都携带一个与其自旋相关的磁矩,这就是电子磁性的重要来源。

电子自旋的实验验证与量子力学的发展尽管电子自旋的概念已经提出,但其是否真实存在仍然需要通过实验验证。1927年,实验物理学家海尔布朗和金斯伯格在光谱实验中发现了电子的自旋效应。通过观察光谱线的细微分裂,科学家们发现,电子不仅受到原子核的吸引,还受到了来自自旋的额外效应。这一实验结果直接验证了电子自旋的存在。此外,电子自旋在一些物理实验中得到了广泛应用。例如,电子自旋的影响在量子霍尔效应、量子计算等领域中具有重要作用。量子计算机利用电子自旋作为量子比特,进行高速计算。通过控制电子自旋的状态,量子计算机能够解决传统计算机无法处理的复杂问题。电子自旋还在磁共振成像(MRI)技术中有着重要应用,磁共振成像通过电子自旋在强磁场中的响应,生成高分辨率的医学图像。

量子力学对电子自旋的解释不仅拓展了物理学的边界,还为我们揭示了微观世界中粒子的复杂性。电子自旋不仅与磁性、光谱等现象密切相关,而且为更深层次的物质结构研究提供了新的视角。

总结电子自旋的发现标志着量子力学的一项重要突破,它不仅解释了电子的磁性,还为量子物理学的发展奠定了基础。从最初的理论提出,到后来的实验验证,电子自旋的发现经历了漫长的探索过程。自旋的概念改变了我们对物质微观结构的理解,使得我们能够从全新的角度审视粒子世界的运作规律。电子自旋不仅在理论物理中占有重要地位,它还推动了现代科技的发展,尤其是在量子计算和医学成像等领域的应用。通过对电子自旋的深入研究,科学家们不仅揭示了量子世界的奥秘,也为未来的科技进步提供了无限可能。

评论列表

作者最新文章

热门分类

陀螺仪的定轴性,在反抗任何改变转子轴向过程中如果不存在重力以外的外力,定轴性表现是和轴向角动量守恒是冲突的,和牛顿第二运动定律是冲突的。 根据爱因斯坦等效原理,加速运动产生的惯性力和重力是等效的。 在研究人的心理活动和骑人力独轮车控制行为的关系过程中,意外发现科学界认定惯性力是虚拟的不存在的力是不正确的,反证法:如果惯性力是虚拟的不存在的力,就得到惯性力与客观存在的重力(外力)是无法等效。 根据研究案例进一步证明爱因斯坦等效原理正确性,研究案例得到惯性力是客观存在与重力是完全等效的外力结论,并且可以用实验重复验证。 圆盘A圆心过原点整体均匀对称在x,y平面内转动速度为V3,实验开始使圆盘上半部分围绕x轴向z轴正方向(外),下半部向z轴负方向(里),转动45度角后停止(因陀螺效应会有回到原来状态的趋势,需要用外力固定), 圆盘B (转速为零时先把圆盘上半部分先围绕x轴向z轴正方向(外),下半部向z轴负方向(里),转动45度角后停止,再开始加速旋转到速度为V3并保持。) 两者霎时运动状态观察和测量结果是完全一样的,但陀螺效应决定和证实实际上两者运动状态一定是不一样的。