宋朝是一个文化快速发展的朝代,诗词、书画、音乐在宋朝都得到了长足的发展。尤其是音乐,宋朝的音乐风格一改唐朝时期“高大上”的宫廷路线,而是接地气的走起了基层路线。在宋朝,音乐不再是皇亲国戚的专属物,它传唱到了乡间市井,成为了真正的“平民音乐”。音乐走向“平民化”是宋朝音乐最鲜明的特点。

一、接地气的市井音乐01.音乐重心转移

在唐代,音乐还只是达官贵人们享乐的工具和手段,普通的民众几乎很难接触到。与唐不同,大宋的音乐重心逐渐由宫廷转向民间,市井音乐开始变成音乐的主流。在《东京梦华录》中有过这样一段描述:“街南有桑家瓦子,近北则中瓦,次里瓦,其中,大小勾栏五十余座。”瓦子、勾栏的出现,为宋朝的市井音乐兴起奠定了基础。

02.宫廷音乐与民间音乐相融合

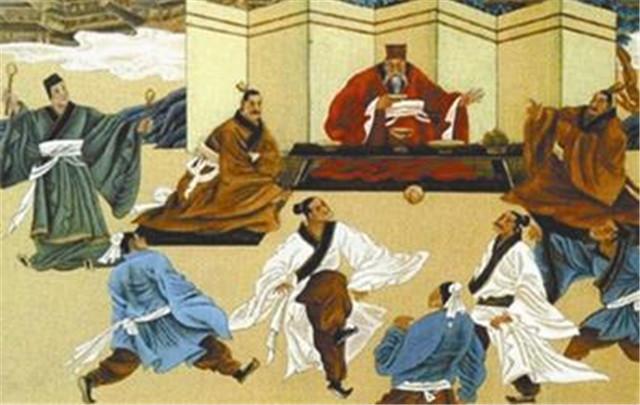

不同于唐朝宫廷音乐的单一,宋代的宫廷音乐更像是大杂烩,它融入了民间音乐的许多元素,像散乐、说唱、戏曲等,内容更加丰富。《宋史·乐志》提及,宋廷保留了唐朝原有的音乐制度,还设立了教坊。教坊是专门负责宫廷演出的组织机构,每逢“四部”,教坊的舞姬都要进行表演。宋朝的教坊不仅仅有跳舞这一个项目,像民间散乐、说唱、戏曲等都包含在内。宋朝在音乐方面是包罗万象的,宋朝的宫廷音乐借鉴了许多民间艺术,这也使得它呈现出百花齐放、融合共荣的发展趋势。

03.出现“路演”

提起“路演”,现在的人都不陌生,“路演“是指演出场所和地点不固定,演出地点可以包含多个城市与场所。其实“路演”这种形式在宋朝的时候就已经存在了。在宋朝有不少“路岐人”,他们的表演叫作“打野呵”。在《武林旧事》中有提到,“或有路岐,不入勾栏,只在耍闹宽阔之处做场者, 谓之打野呵, 此又艺之次者。” 他们的演出场所不是在固定的瓦子和勾栏当中,有时候是在教场上,有时候是在贡院前,有时候甚至是在大街上。

正如《西湖老人繁盛录》里说的,“十三军大较场 、 教弈军较场、 后军较场、 南仓内、 前叉子里 、 贡院前、 佑圣观前宽阔所在 , 扑赏并路岐人在内作场。”比起那些在瓦子与勾栏表演的伶人来说,路岐人的心理素质明显更高,要知道在一个完全陌生的地方演出,周围黑压压的围满了一群陌生人,说不紧张是假的。在宋朝,许多表演得出众的路岐人在演出完之后,能得到观众的打赏,运气好的还能攒下一笔不菲的收入。

无数路岐人的出现,促进了宋朝市井音乐的发展与进步,在路岐人走南闯北的演出中,他们在表演自身节目的同时,也在不断吸收各地区的艺术特色,丰富了市井音乐文化。正是由于这些人的不断交流、不断融合,宋朝的音乐发展展现出强大的包容性,也形成了区别于唐的独特风格。

二、为什么说宋朝音乐是平民音乐?01.宫廷音乐逐渐衰落

唐朝时期的宫廷音乐是重心,当时的李隆基还自己开辟了梨园,选了300弟子亲自教导。在唐朝时主要是外族音乐,像大名鼎鼎的《霓裳羽衣曲》就是根据西域的曲子改编而成的。唐朝的歌舞与音乐,更多地还是为了统治阶级内部享乐,在民间的影响力有限。

但音乐毕竟是需要更多的人参与和认可的,既需要一枝独秀,也需要雅俗共赏。再好的音乐,没有人民群众的口口相传,它的生命力也是有限的,即使它曾经多么的辉煌,也终将走向没落。盛极必衰,宋朝的宫廷音乐虽然已经努力地向民间看齐,但也依然无法逃脱衰败的命运,随着民间市井音乐的兴起,宋朝的音乐重心也逐渐由宫廷转向民间。

02.市民阶级的力量助推

随着宋朝经济的发展,市井民众逐渐成为了推动生产生活的主力军。他们蛰伏于各个场所之中,人口基数众多。单单拿当时的都城汴京来说,小市民的数量就达到数百万人。与唐朝相比,宋朝小市民的数量是乘倍乘倍增长的,几乎不可估量。这么多的市井民众,自然是要寻找“乐子”的,那什么是最经济实惠的“乐子”呢?思来想去,音乐无疑是最好的娱乐方式。在这些市民阶级的“刺激”下,瓦子、 勾栏等娱乐场所应运而生,市井音乐也得到了空前的发展。依然是《东京梦华录》里有记载:“不以风雨寒暑,诸棚看人,日日如是。” 当时的小市民,为了看一场瓦子表演,可以不在乎天气是否有风雨,一日不落地守着。

市井音乐的逐渐壮大,也威胁到了宫廷音乐的正统地位。要知道在隋唐时期,宫廷音乐可是老大。宋朝的统治者眼光独到,看着市井音乐的壮大,依然能保持包容开放的态度。既然皇宫里的宫廷音乐已经无法撼动市井音乐的地位了,就索性向它借鉴学习吧。就这样,在统治者的默许下,宫廷音乐无法免俗地学习、借鉴市井音乐,从中吸收了许多戏曲、说唱元素,也让宋朝的宫廷音乐更加进步。

03.音乐形式专业化

两宋时期,音乐形式不再拘泥于传统,在市井音乐的孕育下,瓦子表演应运而生。由于我国疆域辽阔,每个地区的瓦子表演都不尽相同。受到地域文化差异的影响,当时的瓦子表演形式多样,像小唱、嘌唱、诸宫调、杂剧、舞旋、影戏、说诨话、杂扮、叫果子等等都统称为瓦子表演。

当时的瓦子表演用到的乐器也是多种多样的,根据《都城纪胜》中的文字记载,“瓦子表演” 的乐器就有细乐、小乐器、鼓板、清乐等。他们表演时通常是在一个固定的场所,时间久了,就会形成一定的规范。宋朝时期就有不少因为瓦子表演名动京师的名妓,像宋朝的名妓李师师就十分擅长小唱,就连大宋皇帝都成了她的裙下臣。还有当时巾帼不让须眉的官妓梁红玉,打鼓这一门技艺也是一绝。

且不说李师师、梁红玉这些“红人”,普通的表演者想要在瓦子表演中赢得掌声与赏钱,都要削尖了脑袋提高自己的表演水平,毕竟是靠表演吃饭的,观众就是衣食父母,市井民众喜欢听什么,表演者就钻研什么。长此以往,在这种鞭策下,瓦子表演的技艺和水平都提到了一个新高度。

04.节日元素影响

我们国家是礼仪大国,十分注重出土节日,像春节、元宵、中秋等都会有特殊的庆祝活动。在古代,每逢重大节日期间,总是会有歌舞表演,不管是宫廷还是民间,都不能例外。这些节日元素也催生了宋朝音乐的发展。毕竟在喜庆的节日里,音乐是最不可缺少的东西了。中国人爱热闹,尤其是在元宵等重大日子里聚集在一起看表演,这一点可以在《东京梦梁录》中得到印证,书里写到,“ ……奇术异能, 歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里”。

百姓对市井音乐的兴致如此之高,统治者也乐得做一个顺水推舟的人情。宋朝的君主历来注重民意,既然民心所向,市井音乐走入宫廷也是顺理成章的事情了。在市井音乐进入宫廷后,不可避免地要与传统的宫廷音乐进行碰撞。有时候新的火花就是在碰撞与碰撞之间产生的,宋朝的宫廷音乐吸收了许多民间文化,也摒弃了唐朝“高大上”的贵族路线,加入了许多民间元素,使宋朝的音乐变成了人人可以享受的盛事。

当时的宋朝音乐包容共享发展到什么地步呢?在元宵期间,皇帝带着宫廷乐师和舞姬一起出宫,来到百姓中与民同乐,让普通老百姓也能欣赏到教坊乐人的表演,“百姓皆在露台下观看,乐人时引百姓山呼。”不得不说宋朝皇帝的“套路”还是很深的,用了这一招既能赢得百姓的拥护和爱戴,又能让市井音乐和宫廷音乐相互交融,变得越来越强大。在宋朝上行下效的影响下,市井音乐也得到了快速的发展,形式越发趋于专业化与个性化。

宋朝的音乐既有传承又有创新,它发扬了隋唐的优良传统,在此基础上又加入了市井音乐和百姓的声音,真正的寻找到了自己的特色。宋朝的音乐是真正意义上普罗大众的音乐,不仅仅是某个统治者的私有物,在无数市井小民的传唱中,市井音乐打上了“平民化”的标签,江南的雨中有它的身影,塞北的雪中也有它的存在,正是这么多人的努力,让宋朝的音乐变得越来越好。