SCI,全称Science Citation Index,是国际上公认的高质量学术期刊。因此,能够发表在SCI期刊上的论文往往代表着学术研究的高水平和创新性。

然而,“发论文难,难于上青天”这是很多高校学生的共同心声。无论是为了保研加分,还是在推免的过程中提高自己的竞争力,论文发表都可谓是学术道路上的一道“坎”。

但是,这道“坎”对于江南大学纺织科学与工程学院2021级创新创业训练营的本科生而言,并不算太难。因为该训练营的成员已经分别以第一作者发表SCI一区论文2篇、SCI二区论文4篇、SCI三区论文2篇、SCI四区论文2篇,单篇最高影响因子IF=10.7,影响因子累计超52.5。这样高含金量的科研成就,任谁看了都会忍不住惊叹。

也正是因为这些SCI论文所凸显出的创新科研能力,该训练营11位本科生中,已经有10人被推免至浙江大学、复旦大学、南京大学、华中科技大学等“双一流”高校,还有1人也成功申请了香港理工大学。他们的毕业去向无一不证实着科研创新能力的强大赋能效应。

而这些平均年龄仅20岁的本科生之所以能在本科四年从“科研小白”逆袭为“科研大神”最主要的原因就是江大所开设的创新创业训练营。在这11位“科研大神”初入江大校园时,该校纺织科学与工程学院便从2021级本科生中选拔了部分学生加入创新创业训练营。而在连续三年高强度的科研训练下,这群本科生养成了特殊的“科研直觉”。

例如李汶芳同学便是刷手机时看到沙漠甲虫背部结构,当场联想到利用仿生结构提高织物表面雾水收集能力的思路,这个灵感最终催生了一篇影响因子5.3的论文。这样从质变到量变的飞跃,正是学生科研能力不断攀升的证明。

就如刘晓杰同学说:“大一刚入学萌发了转专业的想法,想要学习自己感兴趣的专业,在学院老师引导和培育下发现我对专业的理解有偏差,导师鼓励我深化‘纺织+’学科交叉协同创新理念,将自己的兴趣爱好与纺织学科结合,在一步步学习探索下我逐渐爱上了纺织,如今科研上取得了一些小成果也完成了儿时的梦想!”

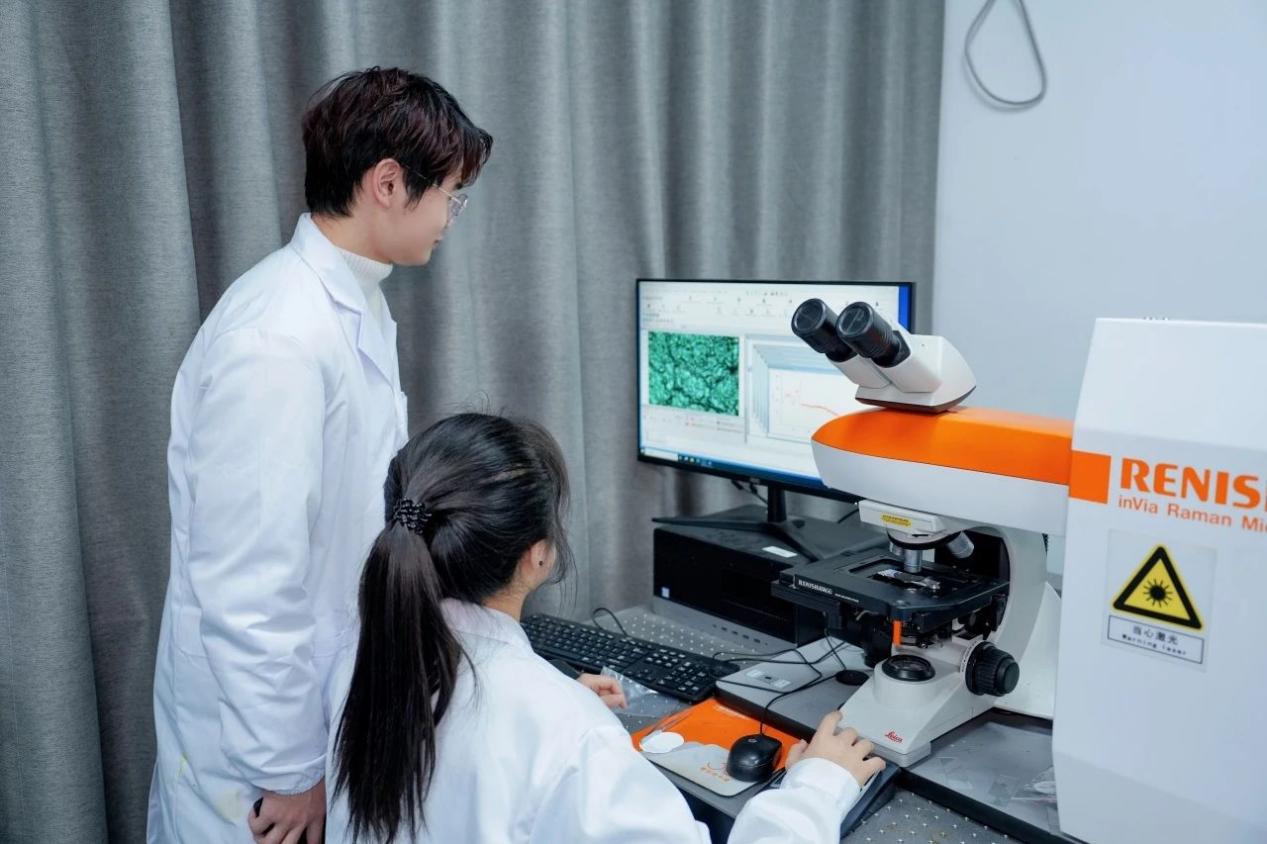

此外,江大纺织科学与工程学院不仅为创新创业训练营成员一对一配备学术导师,提供科研指导;还链接社会资源加大企业导师的选聘力度,打造学术+产业的神仙导师天团,让科学研究不仅能在实验室里“开花结果”更要在实际应用中“落地生根”。

综上所述,江南大学纺织科学与工程学院的创新创业训练营,通过“学术+产业”双导师制、学科交叉培养真正实现了本科生科研能力的“质变”。从“科研小白”到顶刊作者,这种模式使得学术资源下沉、产业需求上探,本科阶段的创新潜力便能被充分激活。这样一个发顶刊、保名校的“开挂神器”,哪个考生能不喜欢呢?