我们每个人,都难以忘怀那纯真、美好且充满激情的 1979 年。

如今回首往昔,记忆中的 1979 年,似乎每日都是晴空万里,阳光灿烂。当时的我们,心情亦是格外舒畅。也弄不清那时的快乐究竟源于何处,只晓得满心欢喜,整日里笑意盈盈。仿佛有一种阴霾散尽、意气风发的畅快之感,简单、幸福且易于满足。

那时的天空湛蓝如宝石,水清澈似明镜,人与人之间的情谊纯粹而质朴。

我们对未来满怀希望与憧憬。

怎会不憧憬呢?仿若世间万物都重焕生机,一片欣欣向荣、朝气蓬勃之象。

我们仿若精力无穷、力量无尽,活力四溢且信心满满。劳作之际,还会放声高唱“我们的生活比蜜甜”。那是源自心底的歌声。

1979 年,乃改革开放的起始之年。我们终于迎来了全新的春天。 1979 年,我们向世界展现出一个开放且逐步迈向复兴、强盛与繁荣的中国。

如今,当我们青春不再,可每当忆起 1979 年,依旧心潮澎湃,甚至眼眶湿润。 那一年的诸多事情与人物,我们怎可轻易忘却?

一、 1979 年,谢添执导的《甜蜜的事业》,让其中两首插曲广为传唱,一首是《我们的生活比蜜甜》,另一首是《我们的生活充满阳光》。

后来,我曾思索,它们为何如此火爆。我认为关键在于那欢快明朗的旋律,切实唱出了我们当时的共同心声。

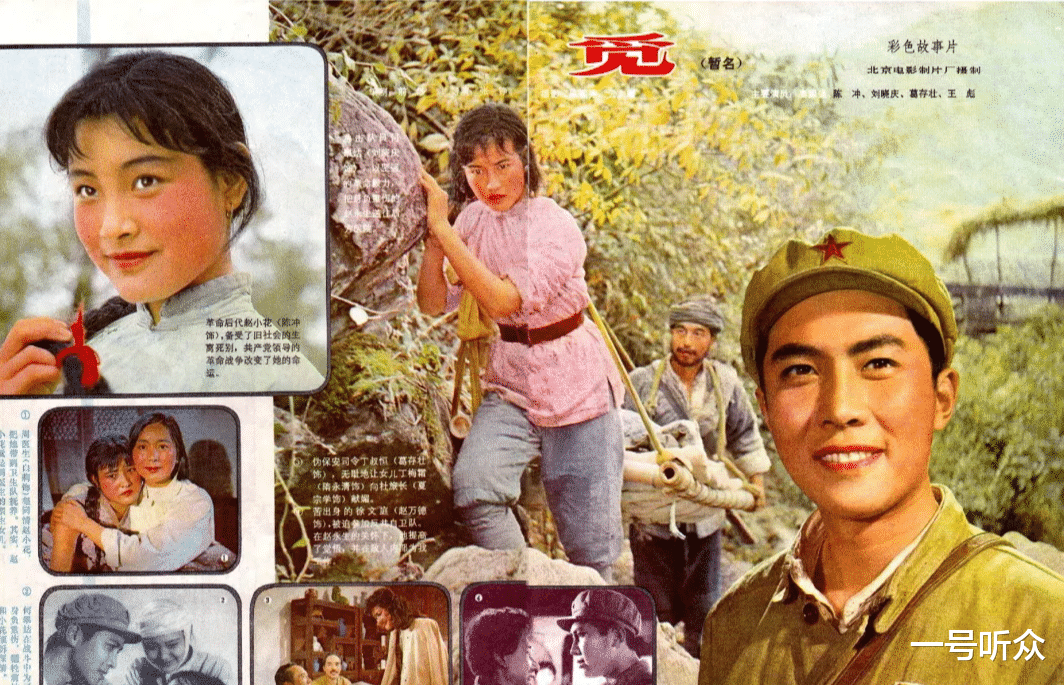

1979 年,我国电影事业取得了前所未有的进步。大量优秀影片如春笋破土般纷纷呈现。其中的《小花》尤为引人注目。

《小花》里,有两首悦耳的插曲。一首《绒花》,一首《妹妹找哥泪花流》。随着影片的公映,这两首歌迅速风靡全国。这两首歌最为突出的特征便是强调一个“情”字。在历经“谈情色变”的特殊时期后,人们对饱含浓烈“情感”元素的文艺作品,展现出了空前的热忱。

《小花》这部影片,因敢于刻画人物情感,善于“以情动人”,而收获广大观众的一致赞誉。影片中走出了三位清新脱俗如雨后薄荷般的年轻演员,分别是陈冲、刘晓庆和唐国强。

如今反观,陈冲在《小花》中的表演,并非十分出众。其间有若干场次,要么过于平淡要么用力过猛,对表演尺度的拿捏明显不够精准。但在第三届百花奖评选时,观众仍将最佳女演员的选票投予了她。为何?只因她“真”且单纯。观众在银幕上瞧见她,便会联想到自己的妹妹。那纯真的模样,不正如同生活中我们妹妹的模样吗?

与陈冲一同声名大噪的,还有刘晓庆。她终于走红了,这是她梦寐以求之事。此前不久,她刚与在总政歌剧团拉小提琴的王立成婚。然而,她选择与王立领证,不过是为自己进入北京找寻一个契机,对此她并不加以掩饰,甚至对这份带有目的的婚姻表现出反感。

她利用了王立,连与这位名义上的丈夫亲近都不愿意。这致使王立最终难以忍受,扇了她一记耳光。这一巴掌恰好给了刘晓庆离家出走的理由。她住进北影招待所,随后便与王立离婚。

刘晓庆亦是特殊十年之后首位公开离婚的中国女明星。她的绯闻传得沸沸扬扬,众人皆对其指指点点。在那时,离婚并非光彩之事,何况刘晓庆还是“利用他人而后抛弃”。可如今,离婚却仿若平常之事。诸多事情变化之快,仅仅几十年间便已如此。

二、 1979 年,许多普通百姓家中开始拥有电视机。在此之前,电视机可是只有高级干部家中才有的稀罕物件。

我想,在众人记忆里,定不会忘记放学归家,匆忙放下书包,奔赴隔壁王叔叔家看电视的场景。常常是左邻右舍将屋子挤得满满当当,众人皆紧盯那仅有 12 寸的黑白小屏幕。多数时候,画面根本看不清楚,只能听听声音,可大家依旧看得兴致勃勃,更觉热闹非凡。

确实,那时的邻里关系极为亲近。用现代京剧《红灯记》中的一句念白来说:没有墙,咱就是一家人。此句恰是当时情形的写照。但如今,住得最近的邻里,反倒成了最疏远之人。而“隔壁老王”也演变成网络专用名词。

1979 年,伴随电视机的逐渐普及,电视剧这一艺术形式开始与观众相见。中央电视台率先推出单本剧《有一个青年》。该剧依据张洁的同名小说改编,由蔡晓晴执导。演员挑选了刚考入北京电影学院表演系不足一年的张铁林、方舒、沈丹萍、李小力、葛建军、郭靖等人来出演。

此剧情节简易,表演青涩,表现手法亦显笨拙。但它依旧收获广大观众的一致好评。我认为关键在于编导演的创作态度极为诚挚。张铁林、方舒等人虽刚踏入演艺圈,可在镜头前的表现极为认真。

那时张铁林尚未养成在镜头前“吹胡子瞪眼”的习性,方舒恰似刚出土的鲜嫩幼芽。给人的感受便是清新悦目。

随着该剧的播出,剧中插曲《青春啊青春》也迅速传播开来。“青春啊青春,美丽的时光,比那彩霞还要鲜艳,比那玫瑰更加芬芳……”歌声响起之处,诸多往事再度浮现于眼前。那时的我们,那般年轻,又如此单纯。

心无旁骛,一心只为奔赴前程。对物质并无过多奢望,对未来却满怀信心。正如一位观众在观看《有一个青年》后所言,此剧让我们看到了当时年轻人的状态,那便是有希望、有奔头、能学习了。

而待梦想皆成现实之际,我们惊觉,已然无法重返那个质朴无华且满溢理想主义色调的岁月了。

1979 年,我们得以观赏一部外国电视剧,名为《巧入敌后》。此剧乃是中央电视台制作的首部译制片,亦是新中国成立后的第一部译制电视剧。播出之后,竟出现万人空巷之景。众多观众实则根本未曾看清剧中演员的面容模样,却依旧盛赞“真好看”,缘由在于“情节扣人心弦,故事动人心魄”。

该剧实则为南斯拉夫电影《黑名单上的人》的续作。并且《巧入敌后》仅是这部电视连续剧的开篇之集。这部剧的完整名称是《黑名单上的人——归来》,总计 13 集。由南斯拉夫贝尔格莱德电视台于 1976 年摄制完成,1979 年于中国中央电视台播映。

如今,这部剧的具体情节早已淡忘。但偶尔仍会于不经意间轻声哼唱剧中的主题曲。果真是有些事物,一经目睹聆听,便难以磨灭。它们融入记忆深处,不会时常刻意忆起,却也永远不会消逝。

当下,尽管《巧入敌后》的旋律尚存,然而南斯拉夫这个国家却早已分崩离析。世间的变幻实在太过迅猛。万事皆有发生的可能,唯有记忆恒久不变。

三、 1979 年,众多歌曲皆美妙动听。

这些歌曲大多为影视插曲,诸如《黑三角》的插曲《边疆的泉水清又纯》、《小花》的插曲《妹妹找哥泪花流》与《绒花》、《泪痕》的插曲《心中的玫瑰》、《客从何来》的插曲《迎宾曲》、《樱》的插曲《妈妈看看我吧》、《柳暗花明》的插曲《花溪水》等等。

不知诸位是否留意到,这些歌曲的演唱者皆为李谷一。

彼时,李谷一几乎承揽了百分之八十的影视剧插曲演唱工作。这般荣耀,直至今日,亦无人能够企及。

那是李谷一最为光辉璀璨的时期,亦是她感慨系之的往昔时光。

1979 年,李谷一为电视风光片《三峡传说》演唱了插曲《乡恋》。此曲由马靖华填词,张丕基作曲。歌词优美,旋律深情,编曲颇具时尚感。李谷一见到此曲后,极为喜爱,且深有感触,遂萌生出一些新的尝试念头。比如她摒弃了演唱其他民歌时所用的“真嗓”唱法,转而采用“气声”唱法,使得歌曲更显缠绵缱绻、如泣如诉。

结果歌曲一经问世,便收获听众的一致好评,原因在于“极为抒情且悦耳动听”。然而一场轩然大波也悄然降临。有人于报纸之上对其大肆批判,称此为“靡靡之音”,亦有人指责其为“黄色歌曲”,更甚者斥责道,这是借助“资产阶级”的“香风”来腐蚀年轻人的心灵。

一场争论不休的声讨,将李谷一推至舆论的风口浪尖。一时间竟达到“谈《乡恋》而色变”的境地。 实际上《乡恋》这首歌,歌词质朴无华,旋律舒缓悠扬,根本不存在出格之处。我认为最大的差异或许在于李谷一在其中运用了“流行”唱法。

但那时诸多之人思想仍较为僵化,难以接纳新事物。这致使其甫一推出便遭遇“禁唱”的厄运。

后来,《乡恋》被视作改革开放初期文艺界发出的一颗“信号弹”,被誉为“新时期中国大陆的第一首流行歌曲”。它的出现,打破了往昔文艺界统一且僵化的模式,告别了千人一面、千曲一调的状况。

1983 年,于中央电视台举办的首届春晚上,《乡恋》成为观众点播率最高的歌曲,导演黄一鹤承受巨大压力,安排李谷一再度唱响此曲。这亦预示着,文艺作品动辄被“扣帽子”的时代已然终结。

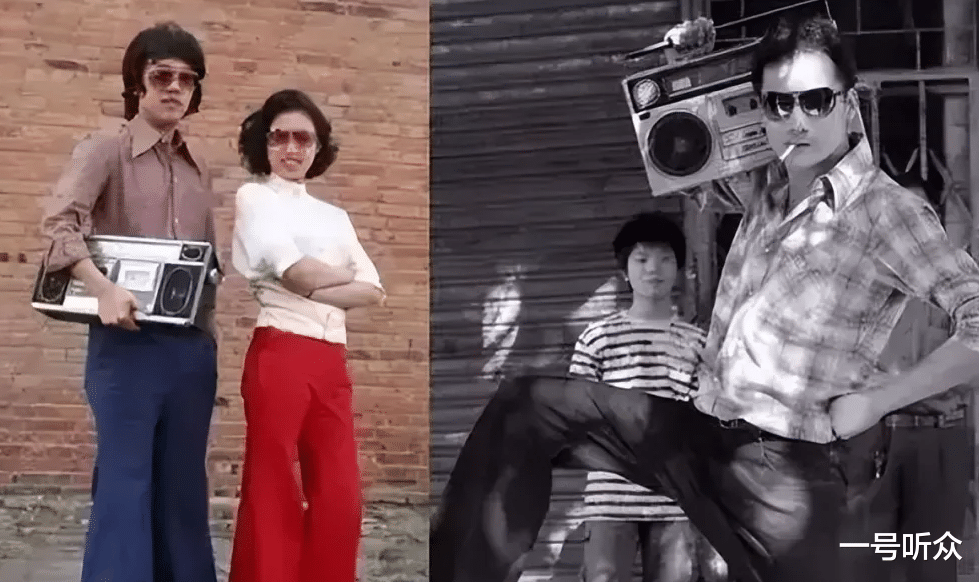

1979 年,单卡录音机逐渐风靡起来。一群身着喇叭裤、戴着蛤蟆镜、留着长发的年轻人,最为热衷之事便是扛着录音机,将歌曲音量调至最大,而后招摇过市。

白昼时分,他们播放的是《太阳岛上》《泉水叮咚响》,夜幕降临之后,他们则偷偷聆听邓丽君的歌曲。

诚然,那时聆听邓丽君的歌只能暗中进行。因为在当时,听邓丽君的歌等同于“听敌台”。

但那时邓丽君的歌究竟有多流行呢?1979 年 1 月,广州成立太平洋影音公司,并于 5 月便生产出首批国产盒式录音带。彼时,邓丽君的录音带售价可达 5 块 5 一盒,而太平洋影音公司一年便能售出 800 万盒。由此可见太平洋影音公司当时获利颇丰。

那时,众人最为喜爱聆听的,乃是邓丽君的《甜蜜蜜》。此为她 1979 年新发行的一张专辑,当年销售量便达一百万张,她亦因此荣获白金唱片奖。

当她那甜润、柔美且仿若呢喃般的歌声,于众人耳畔轻轻回荡之际,被现代京剧与高亢歌曲束缚长达十数年之久的人们,仿若眼前开启了一扇新窗。在邓丽君轻声细语的演唱过程中,许多人的思想观念仿若堤坝决口。

实则当邓丽君以歌声慰藉众多心灵之时,她自身却正为情所困、深受情伤。

她与成龙于拍摄《杀手壕》期间相识,旋即陷入热恋。他们相依相偎的身影,被香港的报纸杂志所记录,众人一度推测两人不久便会踏入婚姻殿堂。然而两年之后,却传来两人分手的讯息。成龙旋即迎娶林凤娇。

此事对邓丽君的打击颇为沉重。她一度悲痛欲绝,甚至在无线电视台举办的金唱片奖颁奖典礼上,成龙为其颁奖时,她亦予以拒绝。

后来,邓丽君于泰国清迈骤然离世之后,成龙接受采访时,颇为感伤地表示,只怨当时太过年轻,不懂得珍惜。倘若时光能够倒流,他定会学会用心去爱。

然而,世间哪有时光倒流之事?诸多事情一旦消逝,便已过去,再也无法重新来过。人生的遗憾,就此铸就。

李谷一与邓丽君的歌声,皆具备强大的时间穿透力。《乡恋》与《甜蜜蜜》直至今日依旧被人们广泛传唱。只是,不知当熟悉的旋律再度奏响时,诸位率先忆起的,会是哪个人,哪件事呢?

四、 1979 年,一位名为皮尔·卡丹的法国时装设计师,率领 12 名法国模特,于北京民族文化宫举办了一场时装表演。

这令台下身着白、灰、蓝服饰的观众大开眼界,内心亦深受触动。大约自此时起,我国的服装产业便开始蓬勃发展、日益兴旺。

姑娘们身着精美的连衣裙,小伙子们也披上了洁净的“的确良”衣裳。

不仅如此,我们察觉到,家中的口粮日益充裕,餐桌上的菜肴愈发丰盛,购买肉食无需再凭借票证,小贩售卖蔬菜时,亦无需再“遮遮掩掩”。

同样在这一年,我国涌现出诸多首创之举,诸如第一家合资企业的诞生,第一家民营公司的创立,第一条报纸广告的刊载,第一位个体户的出现等。

而深圳特区,亦于这一年着手筹建。 我们的物质生活正以清晰可感的速率,发生着翻天覆地的急剧变化。

当我们于阳光之下尽情畅享美好生活之际,一群年轻人毅然奔赴前线。2 月 17 日,中国边防部队对越自卫反击战正式打响。年轻的战士们在战场上奋勇杀敌,锐不可当,将越军打得一败涂地,收获了赫赫战功。

然而,为捍卫国土的完整、保障民众的安宁,众多战士血洒疆场。每每念及他们,我们便不禁潸然泪下。

1979 年,我们所历经之事不胜枚举——大批知青踏上返程之路,众多老干部的政策得以落实,朦胧诗崭露头角、流行歌曲悄然萌生、中国电影亦以蓬勃之态,迎接新春的曙光。

这一切皆表明,中国仿若一条冰封的大河,在和煦春风的轻抚之下,徐徐解冻。

而这一年,我们的回忆亦浩如烟海,那年观赏过的影片、倾慕过的明星、吟唱过的歌曲、追看过的电视……皆如一幅幅灵动的画卷,逐一浮现于我们眼前。

如今回首往昔,那着实是一个逐梦的年代。并且为了追寻梦想,我们皆付诸了实际行动。所幸我们一切的努力皆未付诸东流。恰似春日播下一粒种子,至秋日竟收获了超乎想象的惊喜。

如今的美满生活,便是给予我们的最佳回报。 谈及令人难忘的 1979 年,我们总是感慨系之,言辞不绝。只因我们是这一年份的最佳见证者,亦是那个炽热年代的踊跃参与者。我想,此即为我们的幸福源泉吧?

那么,提及 1979 年,诸位当时芳龄几何?那年最为难忘之事为何?可还记得那年所观之影片与所唱之歌谣?