2023年土耳其7.8级大地震造成超3.5万人遇难,而2022年青海门源6.9级地震仅1人受伤。同样是强震,为何破坏程度天差地别?这背后隐藏着地震科学的核心密码——震级与烈度的区别。作为描述地震的两大关键参数,二者既紧密相连又差异悬殊,掌握它们的科学内涵,能帮助我们更理性地认识地震灾害。

震级:丈量地球能量的“科学标尺”

震级:丈量地球能量的“科学标尺”人类对地震的定量认知,始于东汉张衡发明的候风地动仪。这个以青铜酒樽为外形、内置倒悬铜球的装置,能通过龙口吐珠判断地震方位,堪称地震监测的“启蒙之光”。但真正意义上的科学测量,始于17世纪意大利科学家对摆的研究——伽利略发现单摆周期与摆长的关系后,地震学家意识到,悬挂摆的晃动幅度能反映地震能量。

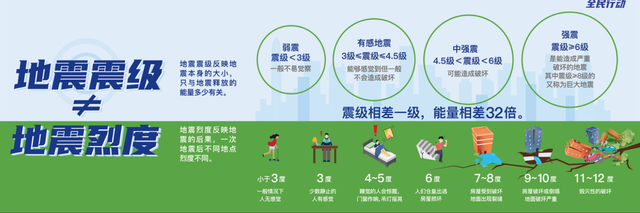

19世纪末,德国学者威谢特在摆式仪器中加入阻尼装置,首次记录到完整地震波形,为现代地震仪奠定基础。1935年,美国地震学家里克特提出震级概念,通过测量地震波最大振幅,定义了我们熟知的“里氏震级”(M)。这一创举让地震能量有了客观量化标准:每提高1个震级,能量释放增加约32倍——7级地震释放的能量相当于3200颗广岛原子弹。

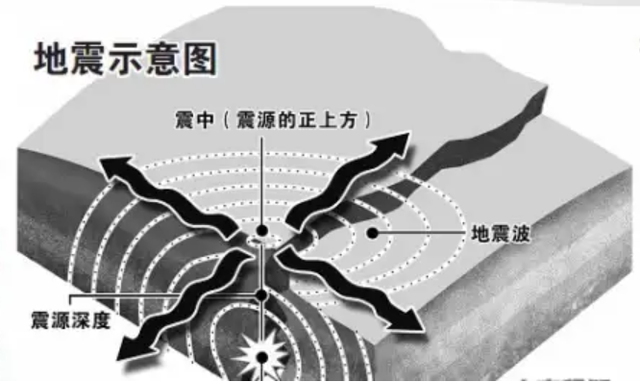

震级是地震本身的能量指数,只与震源深度、岩石破裂规模相关。目前通用的“矩震级”(Mw),通过计算震源处岩石滑动的幅度和面积,能更精准反映大地震能量。2004年印尼9.1级大地震,其释放能量相当于2011年日本9.0级地震的2.5倍,正是因为前者的断层滑动距离达120公里,远超后者的40公里。

烈度:地震破坏的“现场考官”从感官经验到科学分级

烈度描述地震造成的地面震动强弱和破坏程度,采用“十二度烈度表”划分:Ⅰ度仅仪器可测,Ⅻ度则会导致地形剧烈变化。与震级的单一数值不同,一次地震会有多个烈度值——震中附近烈度最高,向外逐渐降低。1976年唐山7.8级地震,震中烈度达Ⅺ度,导致90%建筑倒塌;而距震中150公里的天津,烈度降至Ⅷ度,破坏程度显著减轻。

烈度的判定依赖三大要素:震级大小、震源深度、场地条件。2008年汶川8.0级地震,震源深度仅14公里,导致震中映秀镇烈度达Ⅺ度;而2013年雅安7.0级地震,震源深度20公里,震中烈度为Ⅸ度,破坏范围缩小30%。此外,松散土层会放大震动效应——2021年日本福岛7.4级地震,沿海填海区烈度比基岩区高2度,加剧了建筑损毁。

烈度的“微观密码”

现代工程抗震设计中,烈度是核心依据。我国将国土划分为12个地震烈度区,北京、上海等城市按Ⅷ度设防,意味着建筑物需能承受相应烈度的震动。2023年土耳其地震中,部分按Ⅶ度设防的建筑在Ⅸ度震动下倒塌,暴露出烈度评估与工程标准的脱节问题。

震级与烈度的辩证关系:能量与伤害的“双重奏”正相关但非绝对对应

二者呈显著正相关:震级决定烈度的上限,6级地震最大烈度一般为Ⅷ-Ⅸ度,7级可达Ⅹ-Ⅺ度。但存在三大影响因素:

震源深度:同等震级下,浅源地震(<60公里)烈度更高。1995年日本阪神7.3级地震,震源深度仅20公里,震中烈度达Ⅶ度,造成6434人死亡;而2012年苏门答腊8.6级深源地震(震源深度22公里),震中烈度仅Ⅷ度,死亡人数不足百人。

地质条件:坚硬基岩场地震动衰减快,松软土层则形成“地震放大器”。2010年玉树7.1级地震,震中位于巴颜喀拉山基岩区,烈度Ⅸ度;2011年云南盈江5.8级地震,震中位于冲洪积平原,烈度达Ⅶ度,破坏程度反超前者。

震中距:距离震中越远,烈度呈指数级下降。公式显示,震中距每增加1倍,烈度降低约1.5度——100公里外的Ⅵ度区,震动能量仅为震中Ⅸ度区的1/8。

历史案例中的“能量转化”

2020年希腊6.7级地震,因震源深度50公里,震中烈度仅Ⅶ度,无人员死亡;2023年摩洛哥7.2级地震,震源深度18公里,且震中位于人口密集的阿特拉斯山区,烈度Ⅸ度导致3000余人遇难。这印证了地震灾害的本质规律:震级决定能量下限,烈度决定伤害上限,人口密度与工程质量最终决定灾害后果。

科学认知的误区与真相

科学认知的误区与真相三大常见误解

“震级相同,破坏一定相同” 事实:2011年日本9.0级地震与2004年印尼9.1级地震震级相近,但前者位于发达地区,建筑抗震标准高,死亡1.85万人;后者引发海啸,导致22.7万人遇难,体现烈度评估与防灾能力的双重影响。

“小震级一定安全” 事实:1999年台湾集集7.3级地震,震级低于1950年察隅8.6级地震,但前者震中距台北仅70公里,烈度Ⅸ度造成2415人死亡;后者发生在无人区,烈度Ⅺ度却无直接伤亡,说明“小震大灾”的可能性。

“烈度只看房屋倒塌” 事实:烈度评估包含12项指标,除建筑破坏外,还包括地面裂缝、家具移动、人体感受等。2022年重庆6.8级地震,震中烈度Ⅷ度,虽房屋倒塌少,但山体滑坡导致17人遇难,体现地质灾害对烈度的复杂影响。

我国已建成覆盖全国的“地震预警网”,可在震后10秒内发布烈度速报。2023年四川泸定6.8级地震,成都提前40秒收到Ⅵ度预警,为人员疏散争取黄金时间。结合AI算法,未来可实现“震级-烈度-灾害损失”的实时推演,将灾害响应效率提升30%以上。

防灾减灾:从科学认知到行动指南(一)个人应对策略

辨清关键数据:关注“震级+震源深度+震中距”三要素,而非单一震级。例如,收到“6.5级、震源深度10公里、震中距50公里”预警时,需按Ⅶ-Ⅷ度做好避险准备。重视场地安全:远离松软填海区、老旧建筑密集区,选择符合当地烈度设防标准的住宅(查看房产证“抗震设防烈度”标注)。(二)社会治理启示

土耳其地震的教训表明,烈度区划与工程标准的严格执行,比震级预测更具现实意义。我国正推进“地震易发区房屋加固工程”,计划2030年前完成Ⅶ度以上地区1000万栋建筑抗震改造,从根本上降低“小震大灾”风险。

安全演练

当我们说“某地震7.0级,烈度Ⅸ度”,前者是地球能量的怒吼,后者是灾害现场的伤痕。理解这对“孪生参数”,既能避免“谈震色变”的恐慌,也能摒弃“ 小震无害”的侥幸。在地震监测从“经验判断”走向“精准预测”的今天,掌握震级与烈度的科学密码,就是为生命安全筑牢认知的第一道防线。毕竟,真正威胁人类的不是地震本身,而是对地震规律的无知与漠视。

文本来源于@科普中国的视频内容