突发!河南发生一起车祸,一对母女骑电瓶车被大货车卷入车底, 当事人发声

“盲区”是一个开车的人都懂,却也最让人心头发怵的词。

因为看不见的地方,往往藏着未知的凶险。

有时候,这盲区,足以吞噬掉鲜活的生命。

河南开封,一条寻常的路,消防救援的画面,让人心头一紧。

一辆庞大的货车停在路中央。

车轮底下,隐约可见破碎的电瓶车残骸。

还有,一抹刺眼的蓝色。

那是校服的颜色。

救援人员小心翼翼地,从车底抬出了被压着的两个人。

一位母亲和一个穿着蓝色校服的女孩。

看年纪,像个高中生。

她们,几分钟前还好好的,骑着电瓶车,行驶在这条路上。

要知道周五对学生来说,意味着解放,意味着可以回家放松。

而对母亲来说,或许是盼了一周,终于能接上孩子,一起吃顿热乎饭。

想象一下那个画面。

母亲骑着车,也许还在叮嘱女儿功课,也许在问她周末想吃什么。

女儿坐在后面,或许正看着路边的风景,或许在跟妈妈撒娇。

阳光可能正好,微风或许拂面。

一切都那么日常,那么平静。

然后,灾难不期而至。

没有闯红灯。

没有横冲直撞。

她们只是,恰好,出现在了大货车的“盲区”里。

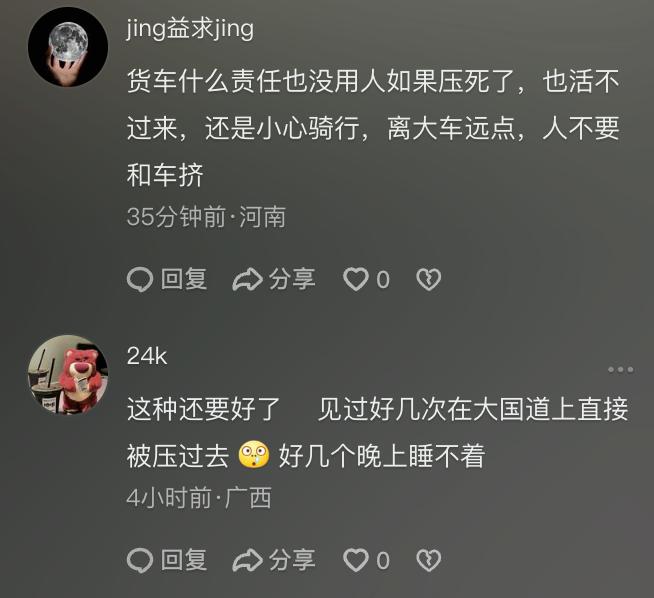

那么作为当事人的那个司机又是怎么说的?

他说,当时路有点堵。

车子走得很慢。

他一点点往前挪。

真的没看到前面还有一辆电瓶车。

更没看到车上还有两个人。

直到感觉车轮碾压到了什么。

直到听到惊呼。

他才猛地停下。

一切都晚了。

母女俩,已经被卷入了车底。

巨大的车轮,冰冷的钢铁。

那一刻,她们经历了怎样的惊恐和绝望?

不敢想。

万幸的是,消防员和救护车很快赶到。

母女俩被紧急送往医院。

希望她们平安。

不得不说,这个“盲区”,真是个要命的东西。

大货车,因为车身高大,结构特殊,它的盲区范围尤其惊人。

车头正前方,车身两侧靠近车轮的位置,车尾部。

都是驾驶员视野难以覆盖的地方。

这就像古代战场上的巨型战车。

威力巨大,横冲直撞。

但驾驶战车的人,视野同样受限。

战车的两侧和后方,往往是步兵偷袭的绝佳位置。

《左传》里记载过一些战役,就有利用战车盲区,出奇制胜的例子。

说明这个物理上的“看不见”,自古就是个大问题。

特别是当“大”遭遇了“小”。

庞然大物,对周遭细微之处的感知,天然就迟钝一些。

这不完全是技术问题,有时更像是一种物理法则的无奈。

就像权力,身处高位,掌握巨大资源,也容易产生“盲区”。

听不到底层的声音,看不到角落的疾苦。

历史上多少王朝的倾覆,不正是因为统治者困于自己的“盲区”,对近在咫尺的危机视而不见?

所谓“一叶障目,不见泰山”。

有时候,遮住眼睛的,不是远方的障碍,恰恰是离得太近的东西。

对大货车司机来说,那个小小的电瓶车和母女,就处于这致命的近距离盲区。

而对于骑电瓶车的母女来说,她们可能也忽略了,自己正处于一个移动的“危险地带”。

她们或许觉得,车速那么慢,能有什么事?

悲剧,往往就发生在这一丝一毫的侥幸和疏忽之间。

最深的恐惧,源于那些我们看不见,却真实存在的危险。

古人常讲,行事要“如临深渊,如履薄冰”。

这话就是在告诫我们,哪怕在看似安全平稳的环境下,也要保持十二分的小心和警惕。

因为风险,可能就潜藏在你意想不到的地方。

就像走在结了薄冰的湖面上,下一步会不会踩空,谁也无法百分百保证。

尤其是在复杂的道路环境中,面对那些庞大的运输车辆。

保持距离,提高警惕,可能才是最有效的“护身符”。

这不是苛责谁。

只是希望这样的揪心场面,能少一点,再少一点。

道路千万条,安全第一条。

愿那对母女,能渡过难关。

愿每个在路上的人,都能平安抵达。

每一次出门,每一次回家,都该是温暖的延续。

而不是揪心的开始。

守住自己的安全,也留意他人的盲区。

这路上,需要我们共同的小心翼翼。